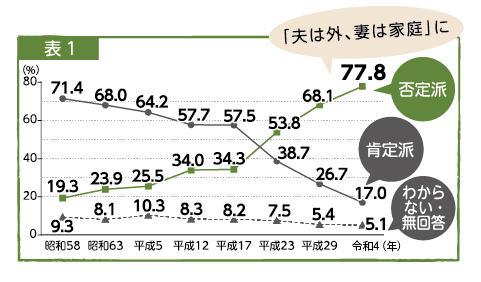

市民意識調査では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」といった性別による固定的な役割分担の意識は薄れてきていることが伺えます(表1)。

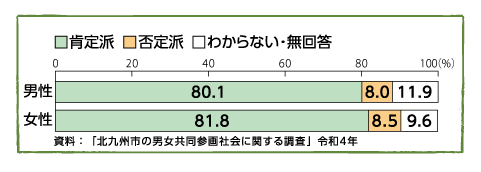

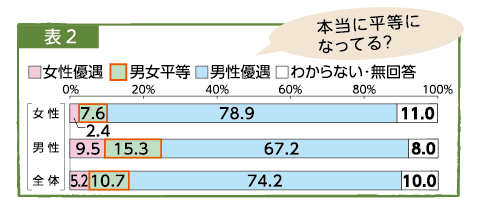

一方、家庭や職場、地域などを含む社会全体で「男女平等が達成されている」と感じる割合は全体で10.7%と低く、また男性15.3%、女性7.6%と約2倍の差があります(表2)。この原因はどのようなことが考えられるでしょうか。

表1

- テキストで表示する

- 表で表示する

「夫は外、妻は家庭」に

- 昭和58年 肯定派 71.4% 否定派 19.3% わからない・無回答 9.3%

- 昭和63年 肯定派 68.0% 否定派 23.9% わからない・無回答 8.1%

- 平成5年 肯定派 64.2% 否定派 25.5% わからない・無回答 10.3%

- 平成12年 肯定派 57.7% 否定派 34.0% わからない・無回答 8.3%

- 平成17年 肯定派 57.5% 否定派 34.3% わからない・無回答 8.2%

- 平成23年 肯定派 38.7% 否定派 53.8% わからない・無回答 7.5%

- 平成29年 肯定派 26.7% 否定派 68.1% わからない・無回答 5.4%

- 令和4年 肯定派 17.0% 否定派 77.8% わからない・無回答 5.1%

表2

- テキストで表示する

- 表で表示する

本当に平等になってる?

- 女性 女性優遇 2.4% 男女平等 7.6% 男性優遇 78.9% わからない・無回答 11.0%

- 男性 女性優遇 9.5% 男女平等 15.3% 男性優遇 67.2% わからない・無回答 8.0%

- 全体 女性優遇 5.2% 男女平等 10.7% 男性優遇 74.2% わからない・無回答 10.0%

ジェンダー平等の意識は大きく変化している

濱西 両親は共働きですが、母は「お父さんは会社で頑張ってくれているから」と家事全般をやっています。一方で、姉夫婦も共働きなのですが、義兄は積極的に家事をやっているようです。母と姉の世代で少し変わってきたのかなと思います。

安河内 男性の意識は世代でかなり変わってきていると思います。どちらも働いてどちらも家事を、という家庭が増えてきていると感じます。

企業の取り組みを後押しする必要がある

大淵 中小企業診断士をしていますが、特に中小企業など従業員が少ないところは、男性が基幹的な業務を担っていると「休まれると困る」という意見が強いですね。結果的に、女性に家事の負担がかかってしまうところがあります。

安河内 そのような現状に対して、新しい取り組みをすることもなく、ジェンダー平等の視点もない会社は、今後若い人に選ばれなくなっていくと思います。トップの考え方が変わっていくこと、そのためにも市役所が率先して取り組み、モデルケースを作っていくことが大事だと思います。

大淵 「ジェンダー平等の考え方や必要性は分かるけど大企業や特定の業種だからできること」と考えがちですよね。少しずつでも、さまざまな規模・業種のロールモデルを作って、好事例を示すような取り組みを進めていくことが重要だと思います。

安河内 業界ごとの団体のトップなどがリーダーシップを発揮することも大事ですね。

大淵 また、例えば出産した女性が復帰する際に、職場が配慮しすぎて責任の重い仕事を任せるのを避け、結果的に女性がキャリアを積む機会を奪ってしまう、という話をよく聞くんですよ。

安河内 今後男性の育休が増えてくると、男女に関係なく対応が必要になりますよね。職場復帰する際には、まず本人の意向を確認することが最優先だと思います。そういう意味では、トップだけでなく管理職の役割も重要です。

企業と学生をつなぐ仕組みが求められている

濱西 私は大学生で就職活動中なのですが、例えば女性活躍に取り組む企業の認定制度などいろいろあると思うので、そのような情報をしっかりキャッチすることが大事だと感じました。

大淵 学生側がそういった情報を知って就職活動の判断材料にすることで、企業側の取り組みも促進されていく、という側面もあります。情報が得やすくなる仕組み、企業が発信していける仕組みを工夫する必要がありますね。

濱西 私が企画したインターン就活イベントでは、企業と学生が一緒にグループワークをすることで、その企業を深く理解するきっかけになりました。企業と学生をつなぐ分かりやすい仕組みがあるとよいかもしれません。

これからは「女性が」「男性が」ではなく「自分が」どうしていきたいか、の選択肢が広がる社会の実現が必要ですね。ジェンダー平等を実感できるまちを目指して、皆さんの選択を応援します!

市長からのメッセージ

北九州市では今年、「女性」という観点からの政策強化を進めたいと考えています。

日本という国はまだまだ「男社会」です。女性の力と思いと可能性が支えられ発揮できる環境に十分になっていないことは、私たちの社会にとって大きな問題と考えます。

最終的な目標は、女性だけでなく、どんな性別や境遇や価値観であっても、人と人の間に「絆」が感じられ、「どんな人生の選択をしても受け入れられる」「誰かが見てくれて応援してくれる」と思えるまちをつくることです。誰もが尊重される北九州市をつくるために、皆さんのご協力をお願いします。

最終的な目標は、女性だけでなく、どんな性別や境遇や価値観であっても、人と人の間に「絆」が感じられ、「どんな人生の選択をしても受け入れられる」「誰かが見てくれて応援してくれる」と思えるまちをつくることです。誰もが尊重される北九州市をつくるために、皆さんのご協力をお願いします。

北九州市長 武内 和久