大里地域の見どころ(門司駅南側)

柳御所(やなぎのごしょ)

寿永2(1183)年の夏、この柳ヶ浦に逃れてきた平家は、この地に安徳天皇の住まわれる御所を造営されました。

境内には平家が都を偲んだ三基の歌碑があります。

柳御所(やなぎのごしょ)

菊の御紋

風呂の井戸

ここに鏡が池と言われる池があり、夏にも枯れず名水として知られていました。

源氏に追われた平家の一行が、旅の疲れを癒すため、この池の水を風呂の水として使われたことから、この池のまわりを整えて「風呂の井戸」と言われるようになりました。

風呂の井戸

戸上(とのえ)神社

寛平年間(889~898年)、柳ヶ浦の漁夫が海中から玉を引揚げました。その後、神が夢に出てきて「鶏の声のしないところに祀るように」とお告げがあったため、枝折戸(しおりど)にのせて山頂に祀ったのが起こりです。

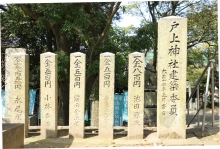

また、久留米藩が寄進した鳥居や絵馬のほか、鈴木商店と縁の深い「前田組」前田金次郎氏、「池田組」池田源次氏や帝国麦酒が寄進した石碑も残されています。

戸上(とのえ)神社

鈴木商店と縁の深い企業、個人が寄進した石碑

満隆寺(まんりゅうじ)

大同2(806)年、唐から京都に帰る途中だった空海は戸ノ上山を礼賛し下船しました。そして草坊を開き観音像を安置し、密法を修めたのが起こりです。

満隆寺(まんりゅうじ)

静泰院(じょうたいいん)と蘭山(らんざん)

静泰院は小笠原出雲守長俊(小笠原藩初代藩主の弟)の菩提寺です。

江戸時代に有名な僧「蘭山(らんざん)」が入山して、北豊第一の禅林として名を知られるようになりました。蘭山の学徳を慕い、修行をするため、全国から多くの僧が集まって来ました。

蘭山がいた28年間に、数千人の僧が教えを受け、修行中に亡くなった僧たちのお墓が今なお残っています。

蘭山(らんざん)禅師の墓

このページの作成者

門司区役所総務企画課

〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号

電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。