古くは「柳」や「柳ヶ浦」と呼ばれていましたが、平安時代に「内裏(だいり)」とよばれるようになりました。

その後、江戸時代に朝廷から異国族舟平定の命を受けたため、時の藩主が内裏の海に血を流すのは畏れ多いとして「大里」に書き改めました。

また、参勤交代が行われるようになると、宿場として発展していきましたが、幕末の戦争により多くのものは焼失してしまい現存するものはほとんどありません。その跡地には石碑が建てられており、往時の繁栄を偲ぶことができます。

大里地域の見どころ(門司駅北側・豊前大里宿関連史跡等)

街道松

江戸時代、大里の宿場から手向山あたりまでの街道筋に松並木が続いていました。

北九州麦酒煉瓦館前に残ったこの松は樹齢350年以上だと言われています。

ここからは、太陽が玄界灘に沈む素晴らしい風景を見ることができ「入日の松原」として知られていました。

街道松

豊前大里宿跡

江戸時代、武家諸法度により参勤交代制が始まると、九州の諸大名は小倉または大里から渡航することが多く、大里は宿場町として繁栄していきました。

幕末の長州との戦争で焼失し、現存するものはほとんどありませんが、その跡地には石碑が建てられており当時を偲ぶことができます。

豊前大里宿跡

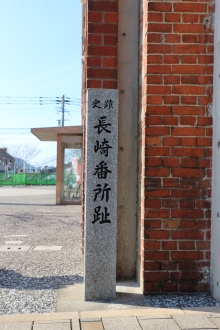

長崎番所跡

本陣(お茶屋)跡

重松彦之丞屋敷(脇本陣)跡

佛願寺

幕末の長州との戦争により本堂等を焼失しましたが、本尊阿弥陀如来は猿喰の地に持ち出して被災を免れました。

その後、明治にはいって再建されました。

この寺の僧侶達は幕末より20年間、寺子屋としてここで子供達に読み書きを教えていました。明治6年、本町番所跡に大里学校が設立され、僧侶達が教師となり始めての学校教育がなされました。

佛願寺

八坂神社

八坂神社は大里村の守り神であり、近代になって町の開発が進んだ際に住吉神社がここに合祀され、大里村各所にあった道祖神も集められました。

また、石原宗祐が奉納した石灯籠や鈴木商店関連の玉垣なども見ることができます。

八坂神社

石原宗祐が寄進した石灯篭

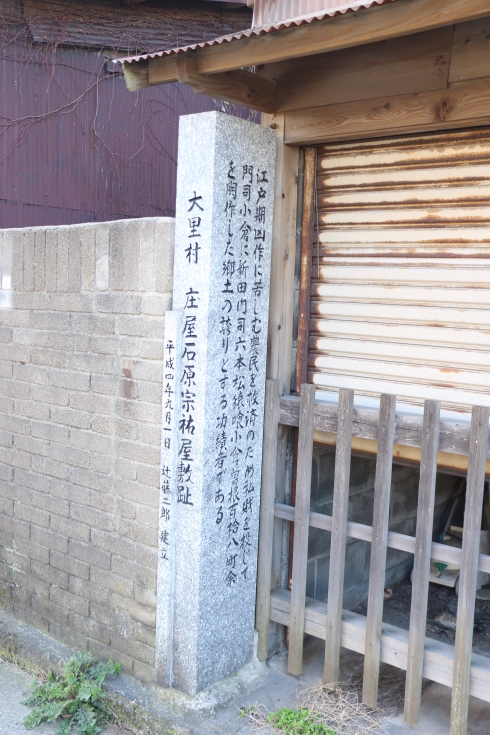

石原宗祐屋敷跡(石碑)

石原宗祐(いしはらそうゆう)は江戸時代、この大里村の庄屋を28歳という若さで拝命しました。

当時は米穀が経済の基盤であり、かつ相次ぐ飢饉にあえいでいたため、48歳の時に庄屋職を辞め、宝暦7(1757)年に私財を投げ打って猿喰(さるはみ)地区の開作工事に着手しました。

工事は困難をきわめましたが「後世の為になる一大事業なり。これを成し遂げずんば一歩も退かず。」と諦めることなく、約2年後に約33ヘクタールの新田を得ることができました。

その後、藩から命じられ約8年の月日をかけて、曽根の新田約84ヘクタールの開作を成し遂げたときには、宗祐は94歳に達していました。

石原宗祐屋敷跡(石碑)

西生寺

康生2(1458)年に創建された浄土宗の寺院です。江戸時代、細川家の浜御殿があったこの場所に移り、移転した跡地には本陣が置かれました。

また、江戸時代には宗門改めの政策がとられたため判行寺(はんぎょうじ)として絵踏みが行われました。

境内の墓地には、大里宿に船屋敷を構えた久留米藩の藩士の墓や、鈴木商店が工事建設をするため、その用地内にあった無縁墓を移し「萬世一夢(ばんせいいちむ)」と名づけたものなどがあります。

西生寺

萬世一夢

このページの作成者

門司区役所総務企画課

〒801-8510 北九州市門司区清滝一丁目1番1号

電話:093-331-0039 FAX:093-331-1805

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。