|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)人口90万人を下回ることを目前とした施策充実・強化の方向性(PDF:1MB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

15.令和7年(2025年)10月16日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)人口90万人を下回ることを目前とした施策充実・強化の方向性

(2)第3回 北九州国際映画祭

(3)北九州ゆめみらいワーク2025

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)人口90万人を下回ることを目前とした施策充実・強化の方向性

市長

皆さんおはようございます。今週も定例をスタートさせていただきたいと思います。本当に中央政治というか、国政のほうも大変いろんな動きがありますけれども、なかなか、その不安もしっかりございますが、一方で数を合わせなきゃいけないという民主主義の現実もありますし、他方で理念をすり合わせないといけないというこの動きもありますし、本当に予断を許さない状況が続いておりますけれども、市政のほうはどのような体制になってもしっかりと進めていくということが大切でありますので、そういった中で今日もお話をさせていただきたいと思います。今日は発表が3件と告知が1件ということになっております。まず1つ目なんですが、これ本当に皆さんから、もうずっとお待ちかねと言いますか、「いつなるんだ」とよく言われるんですけれども、これがもう皆さんもご存じのとおり、今年がたまたま国勢調査の年に当たっちゃって、人口90万人を下回ることが目前になっているんですが、正確なファクトとしてお伝えすることが、国勢調査の年はできないという、そういうルールになっていっているようです、北九州市。そういう取り扱いになっているようでして、国勢調査をちょうど今やっているので、国勢調査やっている途中に出すと、またあとで振り返って「ここを変えないかん」とか、いろいろそういうことがあって、北九州市はずっとこういう、その確定値がちょうど言い得ないという、そういうルールになっているようなのでございますけれども。さはさりとて、もう皆さんも、90万人ということが1つ大きなエポックでございますので、今日は(人口)90万人を下回るということを目前とした「施策充実・強化」の方向性、この辺りを、お話しをしたいと思います。改めまして、9月1日現在における北九州市の推計人口は90万494人となっておりまして、昨日発表させていただきました9月中の異動状況では、自然増がマイナス644人、社会増がプラス288人、その他のマイナス27を含めて、9月中でマイナス383人という現象になっております。それはファクトとしてお伝えできるんですが、「じゃあそれ計算すればいいやん」っていう話かもしれませんが、そこはちょっとルール、取り扱いのルールでご容赦いただいて、10月1日現在の人口は、国が正式に発表されることになる国勢調査の結果により、定まるという取り扱いになっているため、現時点で数値を正式に発表することはできないんですけれど、何か来年の5、6月って聞いていますけどね、そういうやり方をしているみたいですね。ただ本日は、90万人を下回ることが目前ということで「施策の充実・強化」、この辺りを、お話をしたいというふうに思います。施策強化に向けての道筋、これをお示し、お話ししたいということにしたいと思います。今日はそういう意味で、人口論についても少しおさらいになりますけれども。北九州市の人口、これ1963年からの、ずっと北九州の人口を見ますと、もうご案内のとおりでございます。出生数が緑、死亡者数が青、そして社会動態、流出入が赤というふうになっております。これを見ていただくと、何と言いますか、自然増減が緑と青の、この引き算になるわけですけれども、自然増の時代もありました。ただ、どんどんどんどん死亡者数が増えて、どんどんどんどん出生数が減っていくということで、今、自然減の時代に入った、やっぱり亡くなる方が非常に多くなった時代に今入ってきているということでございます。他方、社会増については、これはずっと、かなり激しく落ち込んで落ち込んで、ご案内のとおり、ようやくズルズルズルッと来て、去年ようやく492人というところまで来ているという、こういうことですね。自然増減の動き、そして社会動態の動き、これが一緒になって総人口と、もう皆さんご案内のとおりでございます。北九州市も1963年、昭和38年、合併して「100万都市」になったということから、79年には107万人というピークを迎えたこともあります。ただ、この62年の歴史の中で、総人口というのは、このトレンドの違いがありますけれども、こういった推移を経てきたということで、私自身も、このエポックなタイミングを迎えることが目前というところで、市政を預からせていただいている者として、しっかりこれを乗り越えていきたいというふうに考えております。いずれにせよ、90万人を下回ることが目前ということは申し上げていい、そこはファクトとしていいんじゃないかなというふうに思います。これ構造をもう1回おさらいしますと、北九州市、こういう構造になっています。これ北九州の人口のイメージなんですが、亡くなる方が大体、去年で言うと1万3,000人ぐらい亡くなります。出生数が5,400人ぐらい出生します。プラス転入者が500人ぐらい増えますと、こういうような構造に北九州市はなっていると。やっぱり高齢化率政令市No.1の北九州市、自ずから亡くなる方の数も多い。他方で北九州市、合計特殊出生率は政令市No.1なんですが、出生率が、やっぱり死亡者数に比べるとまだまだ追い付かない。転入超過というのを60年ぶりに達成しましたけど、ここも加えながら、何とか今プラスになります。大体こういう構造になっているということはお示しをいたします。それで、もうご案内のとおりです。北九州市の高齢化率は政令市ナンバーワン、31.7%ということで、やはりこれで亡くなる方が多いということは、もうこれは避けられない自然な摂理でございます。他方、出生率は、これ8年連続で、政令指定都市でナンバーワンの合計特殊出生率を誇っているものの、やはり自然減というのが結構大きいので、これだけでは、やはり賄える数にはなっていないというところでございます。ちょっと令和7年度のことなんですが、こうした中、社会動態を頑張っていかないといけない、これはいつも私が申し上げていることです。社会動態については、去年プラス492人という、60年ぶりの社会動態プラスとなりました。このトレンドをやっぱり変えてはならない、このトレンドをさらに維持し、強くしていくということが、私たちの目下の政策目標となります。ちなみになんですが、今年の状況を見てみたいと思います。令和7年度の社会動態については、これは毎月出ています。見ますと赤が今年ですね、青が去年です。ほぼ去年と同じトレンドを辿っております、これトータルで言うと。ほぼ同じトレンドを辿っているということで、去年から続いている社会動態プラスの流れというのは今年も勢いが続いている、そのトレンドが確たるものになりつつあるというような足元の状況にあるようです。その内容を見てみますと、ちょっと「じゃあ去年と今年、どう違うの」っていう話を見ていきたいと思うんですが、これ去年の比較、去年がどのくらい改善したか、今年が去年よりどう改善したかを見ると、まず「女性」の社会動態の改善傾向が去年よりもさらにパワーアップしているということが出てきているようです。昨年は転入超過を達成しつつも、女性の流出が男性の2倍以上ということありましたけれども。令和7年の特徴として、さらにさらに女性の動態の改善というのが生まれてきている、これは本当にありがたいことだというふうに思います。さらに今年の状況ですけれども、大都市圏、三大都市圏との出入りっていう、こういうのも大事です。地方都市の場合、三大都市圏とどれぐらい出たり入ったりしているのか、これも大事なことです。なぜなら、三大都市圏に全国から人口が吸い込まれていくという、ここが本質的な課題ですから。去年は三大都市圏からも結構プラスを生み出していたんですね。今年はさらに去年よりも改善傾向が強まっています。大都市からの流入、大都市から戻ってくるというケースも多いと思うんですけれども、大都市との兼ね合いで言うと、非常に改善が加速しているということは心強いところでございます。なので、日本人については、若者、私たちのすごく痛点であった女性、それから、大都市圏からの流入、こういったところを改善しているというところは大変心強いトレンドだというふうに思います。地方都市が大きな悩みを抱える中で、様々な明るい兆し、反転攻勢に向かってやっていこうというのが今の状況であります。これはもうご案内のとおりです。北九州市で起きている、今この「潮目の変化」、これを確実なものにしていこう。企業誘致の投資額過去最高、スタートアップの出現率過去最高、過去最高というか全国1位ですね。U・Iターンの就職決定者数も過去最多。今日、これはオフィシャルに言うのは初めてだと思うんですが、北九州市の職員の採用試験の応募者数が去年より23%アップという、ここも非常に心強い、まちの勢いを確かなものにしていくために大変ありがたいことです。もちろん地元の若い方々が市役所を志してくださるということもありがたいし、また、そういった流れがさらに北九州市のまちの勢いを大きくしていく、この23%アップ、応募者がしているっていうことは、これをまちの力にしっかりと変えていきたいなというふうに思います。こういった流れの中で、「施策の強化・充実」といったところで、今日改めてお話しをさせていただきたいのが、やはり人口の社会増・自然増を成していくためには、この3本柱が必要だという基本にもう1回戻って考えてみたいと思います。雇用、医療、教育。企業誘致をして来られる方々も、来て住みやすい、あるいは来てずっと住み続けたいと思うために、雇用、医療、教育、この3つをきっちり揃えていく。あるいは、来られた方がしっかりここで生活を送っていくということ。それから将来の市民、将来市民の皆さんがこのまちで産み、育て、学び、働き、そして稼ぐ、こういったサイクルをつくっていくためには、雇用、医療、教育、この3本柱が必要なことは言うまでもありません。雇用については、今、着実に動き始めていると思います。企業誘致が過去最高、スタートアップであったり、あるいはUターン・Iターンが過去最高になる、日本製鉄の電炉化でまた数千人やって来る可能性がある、日産自動車の追浜からの集約移転等々、こういった勢いで、どんどん雇用機会というのは出てきているということ。医療は、北九州市は相当成熟をしています。これはもう、医学部がまず県都じゃなくても持っているっていうこと自体もすごいことなんですが、実は病院数政令市3位、病床数政令市1位、診療所等々も政令市トップレベルにあるということで、医療環境は充実、特にこの施設医療、医療機関で行う医療については、これはもうかなり充実、子育ての医療なんかも充実しているということも本当に皆さんのご協力のおかげ。こことここは大体、手がどんどん打てている、あるいは形になっている、備わっているところが見えてきた。ところが、教育です。教育が、ちょっとここが、スペースとしてまだ空いている、ここにやはり問題意識を強く持っていきたいというふうに思っています。これはもちろん教育委員会さんが所管でありますから、教育委員会において行う、そして北九州には素晴らしい教職員の皆さんがたくさんおられる、そして、皆さんで毎日、教育に本当に力を込めていただいているんですが、やっぱりこの教育をやっていかないかん。もう報道などでもいっぱい出していただいていますけど、学力・学習状況調査も北九州市は全国平均以下ということでございますので、やっぱりここに正面から向き合って対峙をしていかなければいけないというふうに考えています。市民の皆さんと話していても、「北九州市の教育環境どうですか」、こっちに企業誘致で来られて、あるいは転勤で来られて、最近IT企業なんか、ものすごくファミリー世帯が増えてきていますけど、そういった中で「教育のレベルどうですか」、やっぱりここはなかなか痛点になっている、ちょっとそんな渋い顔されるとあれなんですけど、本当、痛点になっていることを、私たちはやっぱり直視をしていきたいというふうに思います。行きたい学校、あるいは教育、こういったものをしっかり準備していく、これはもちろん教育委員会さんでしっかり頑張ってくださっているんですが、そこにアプローチをしていこうと思います。従って、やっぱり「学力向上」、ここは大きな私たちのテーマ、充実テーマとして考えています。

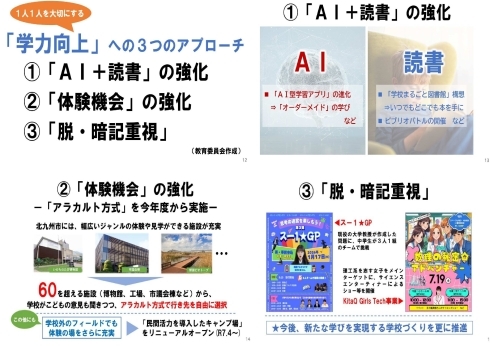

市長

やはり1人1人のお子さんを大切にする「学力向上」に向かって3つのアプローチ、1人1人を大切にする、この「学力向上」というところ。北九州市がさらに次のステージに飛躍していくためには「学力向上」が重要テーマ、1人1人を大切にする「学力向上」に注力をしていきたいと考えています。教育委員会としっかりと連携をしてやっていきたいと考えています。アプローチ、今日は3つ、テーマとして今日は表現したいと思いますが、「AI+読書」の強化、「体験機会」の強化、そして「脱・暗記重視」、この3つのアプローチで、北九州市の教育を教育委員会の皆さんとともに強くしていきたい、これを取り組んでまいります。これはもう社会増にも効きます。もちろん引っ越して来た人が北九州市で安心して子どもを教育できるということも大事だし、あと自然増にも効いてくるということだと思います。これはもちろん1年や2年ではありません。やはり5年、あるいは10年かけて、しっかりと腰を据えて教育はやっていかなきゃいけない、学力はやっていかなきゃいけないというふうに思っております。ここにフォーカスをしていきたいというふうに思っております。これ順番に見ていきたいと思います。まずAIと読書です。これからの時代の学びにAIは必要不可欠です。実は子どもも、私も小学生の子どもがいますけど、子どもを諦めさせない、勉強を嫌いにならせない教育っていうことに転換をしていかなきゃいけないということ。なぜ子どもが諦めてしまうのか、好きになれないでいるのかっていうことの1つの原因としては、教育委員会さんともよく話していますが、先生たちは本当に努力してくださっているけど、やっぱりどうしても人数がいる中で、人それぞれの進度とか理解度とか、理解が追い付かない点とかがやっぱり違うわけです。ここを解決してくれる心強いツールが出てきました。それがAIです。今、AIを活用した学習アプリ、これを入れることによって、その人のどこが弱みなのか、どこまでが理解できて、どこが理解できてないのか、そこを把握をして、そこに向かって集中的に教えてくれるっていう、こういうやり方が今スタートをし始めています。北九州市もこのAI型学習アプリを進化させていき、オーダーメイド型の学びというものに近付けていく、この努力をしていきたいというふうに思います。既にこのAIを使ったアプリを使って、成績の学習の改善というものが、エビデンスが出てきております。「誰も取り残さない、1人1人を大切にする教育」のためにAIを活用していくということは、大きなツールとして取り組んでいきたいというふうに考えています。そして、AIをうまく使いこなす時、皆さんは「ChatGPT」とか使われていると思いますけど、やっぱり言語化力・読解力が必要ですよね。AIに対して私たちがきちっと指示をしないといけない、きちっとAIともコミュニケーションできないと、きちっとした答えが出てこない。すなわち、AI時代だからこそ言語化力・読解力がより必要になってくるということは、皆さんも感じられることが多いと思います。そこで、やはり読書、これは本当に力を入れていきたいというふうに思います。読書、言語化力が落ちた国はどんどん滅びていくっていうような言い方もしますけれども、やっぱり読書をして言語化力を高めていく、ここもやっていきたいと思います。既に今年もいろいろと、ビブリオバトルを図書館で開催したり、いろんな、図書館は結構、今、最近、意欲的な取組をスタートしています。また「学校まるごと図書館」構想というのを立てて、これから展開をしていきたいと思います。やっぱり読書の習慣というのは身の周りに本がある、もう今、本棚がない、ないのがいいとか悪いとかじゃなくて、なかなか本に触れる機会がなかったりする、ここも1つボトルネックじゃないかと指摘をされる方もいますけれども。「学校まるごと図書館」ということで、教室のみならず、廊下とか、空きスペースとか階段とか、いろんなところに本を満ち渡らせることによって、本を自然な環境の中で触れていく、接触頻度を上げていくということが効果的だと言われています。そういった「学校まるごと図書館」構想、こういったものも教育委員会のほうで考えていることでございますので、こういった読書の楽しさ、重要性を知っていただく機会。ちなみになんですが、読書好きの子どもほど学力が高い、これは正答率が高い傾向にあるというのはもう、これはもうファクトです。これはもう直感的にそれはそうだろうということでございます。ちなみになんですが、海外の研究においては、幼少期に高い読解力を身に付けている子どもほど将来高収入を得る可能性が高いということ、これも、そういったエビデンスも存在をしております。なので、やはりしっかりと稼げる、将来市民もこのまちでしっかりと稼げる、そのために、しっかりと子どもを育てられる、そういったまちをつくっていくためにも「AI+読書」の強化、これをやっていきたいと思います。2つ目のアプローチ、「体験機会」の強化です。これももう皆さんにとって、皆さんはもうご存じかと思います。もうご案内のとおりなので、釈迦に説法でありますが、体験活動は自尊感情などを育て、非認知能力の向上などに効果があるということはよく知られたことであります。どれだけ多様な体験を、そして、自分がリーダーシップを取ったり、自分がいろんな問題解決をしていくことによって学力も上がっていくという、集団宿泊活動、こういったものを行ったあとに、やっぱり学力が深いという傾向にあるというような見方もあるようでございます。キャンプをするとやっぱり学力は上がるなんていう、そういう学者の方もいたりします。家庭の経済状況に左右されず、体験格差を生じないよう、すべての子どもたちが様々な体験にチャレンジをできるような取組をしようということで、今年から「たいけん・まなび(充実)大作戦」ですかね、今年からアラカルト方式を、今年度から実施をして展開をしております。北九州市では、60を超える施設から、学区・学校の実情や希望に応じて体験機会を選んで、子どもの意見を聞きながら、その学校その学校で体験機会を選ぶ、アラカルトで選べるという、この60施設から選べるという、そういう事業を今年から展開をしている、これは皆さんご存じのとおりでございます。と言っても、やっぱり北九州市、いろんなものがあって、博物館、美術館とかね、そういうのはあります。工場とかはやっぱり北九州市ならでは、工場なんかも選べます。あと市議会棟も選べます。こういった、本当に幅広いメニューの中から、60を超える施設の中から選んでいけるという、こういう体験強化というのも今進めております。あと今年、民間活力を導入したキャンプ場、これをリニューアルオープンするということになりました。様々なスタイルに合わせてキャンプを楽しめるような、民間の活力も導入したキャンプ場を導入していくことによって体験機会を強化する。こういったようなことをはじめとして、体験ということを1つアプローチとして、「体験機会」の強化、これは様々な取組をしていく。でも今は本当に行政だけで全部体験機会をつくるっていうことでもなくて、民間の事業者も、例えば商店街でお仕事の体験をしていくような場所をつくってくださったり、いろんな、本当に官民問わず、いろんな総合力で体験機会をつくっていく、それによって、非認知能力、学力を上げていく、この道筋をつくっていきたいと思います。3つ目が「脱・暗記重視」です。文部科学省も「暗記に偏重した教育は脱しようよ」という言い方をしているようですけれども。「脱・暗記重視」、これは絶対これから大事なことだと思います。正解のない時代に、正解を覚えるのではなくて、新しい発想を柔軟な考え方に基づいて出していくということが大事です。「脱・暗記重視」、北九州市は「スー1★GP」、現役の大学教授が作成をした数学の問題を、1人では解けないけれども、チームになって解くというような、「スー1★GP」というのをスタートをしております。あと、女子生徒をメインターゲットにしながら、「KitaQGirls Tech事業」というのを行いまして、国内で有名なサイエンスエンターティナーによるサイエンスショーなどを開催する、実施をするなどして「脱・暗記重視」、これをさらに強化をしていきたいと思います。今後、新たな学びを実現する学校づくり、これはちょっと今日具体的には発表しきれないところがあるんですけど、今着々と新たな学びを実現する学校づくりというのも教育委員会で今検討を深めているところでございます。これも具体的な事業、予算案になってきた時にまたここは発表させていただきたいと思います。学力向上、これをしっかりとやってくということなんですが、私たちに1つの成功体験と言いますか、エビデンスということで言うと、実は北九州市立高校、「市高」と言われるものですが、市高では、民間企業出身の校長先生を採用し、学校改革を進行していること、皆さんご存知かとは思いますけれども。起業家目線で学校改革に取り組みまして、教育委員会とともに努力をし、令和6年度には「未来共創課」などを開設をしました。実際行ってみますと、そこで生徒の皆さん、生徒が主役で、生徒の皆さんがいきいきとして、伸び伸びと学校生活を楽しむという校風がすごくつくられまして、「圧倒的に多様な学びの機会」をつくっていこう、「圧倒的に個々に応じた成長のサポート」をしていこうということを掲げまして、今、学びの充実に取組んでいます。その結果、志願倍率が0.87倍から去年1.73倍まで伸びてきています。これは非常にこの時代において、これも大変心強いトレンドを生んでおります。ここの中でいろんな私たち学びを教育委員会としても得ております。どういうような教育、どういうようなアプローチが必要なのかこういったところのノウハウもしっかりと吸収、咀嚼しながら、これはこの1、2年ずっとコツコツやってきたものですが、これが、ここからのノウハウというものを活かしながら学校教育全体、学力向上に向かってアプローチをしていきたいというふうに思います。とは言っても、学力向上というのは来年、再来年にポンッと、一気にドーンッと上がるものではないかもしれません。でもこういった努力、中尺・長尺でしっかりとやっていかなければまちの形は変わっていかない。まちは豊かに、そして安心できるまちになっていかないということ。ここにしっかりと強化をしていく、そういった施策の充実・強化を図っていきたいと思います。言うまでもなく、じゃあ人口が学力だけでも当然ありません。さっき言いました、雇用・医療・教育この3つが揃って初めて、すなわちまちの総合力が高まって初めてなんですが、やはりこの学力というところに結構比率として大きく少しまだ伸びしろがある。まだちょっと手が十分付いていないということを教育委員会としても責任感を持ち、そして素晴らしい教職員の皆さんとそれをやっていきたいと思います。やはりこの雇用・医療・教育全ての面において、「1人1人を大切にしていく街」にしていかなきゃいけないということでございます。やはり、将来市民を含めた人たちが、「このまちに住んでみたい」、「魅力的で住んでみたい」というまちづくり、これは改めて90万人を下回ることを目前にした状態の中で、施策強化していきたいということをお話しさせていただきました。人口の国勢調査あとになったら、また増えていたとかそういうことがあるらしいので、皆さんもちょっと書きづらいかなとは思いますが、ただもう目前であるということはファクトですので、今日はそれの話しをさせていただきました。そして学力向上へ向けての充実・強化ということで、喋り過ぎたのでちょっと長くなってすみません。

(2)第3回 北九州国際映画祭

市長

はい、じゃあ次いきます。今日はゲストもたくさん来られていますので。次は、「第3回北九州国際映画祭」の開催について発表をします。北九州市は、全国に先駆けて映画のまちとして、これまで国際映画祭を生み育てる段階にあります。一昨年生まれた国際映画祭を都市ブランドとして確立するために、今、取組みを進めているというような状況でございます。振り返ってみましょう。映画文化を市民全体で楽しむ場としますとして、国際映画祭生まれたわけですね。一昨年皆さんご担当変わられている方もいらっしゃいますけれども、第1回目は、リリー・フランキーさん、LiLiCoさん、板谷由夏さん、とよた真帆さん。光石研さんと言った方が、吉本実憂さんと、こういった方が集われて、非常に華やかにスタートをしました。第1回の国際映画祭、小倉城をバックにいよいよ国内外に強くアピールをした第1回でありました。第2回、去年でした。第2回は、もちろん光石さん、板谷さん、吉本実憂さんはもとより、広末涼子さん、そして田中泯さん。ここですね、これ広末涼子さん、田中泯さんなども参加をされ、非常にこちらも華やかに、第2回目と着実に歩みを進めていきました。そして、第3回決定をいたしました。来年の2026年2月27日から3月1日まで。3日間、北九州国際映画祭第3回開催をされます。決定いたしました。第3回、これ私たちも育てるためにいろんなチャレンジをしているのですが、北九州所縁の映画人を起用させていただいて、PRに取組んでいきます。そのプロモーション・アンバサダーはこちらです。もうおなじみの光石研さん、野間口徹さん、そして吉本実憂さん。この皆様お三方、北九州市が誇るこのお三方にプロモーション・アンバサダーとして映画祭を盛り上げていただきます。どうぞ、コメントをいただいております。

(動画視聴)光石 研氏

皆さんこんにちは光石研です。第3回北九州国際映画祭のプロモーション・アンバサダーという大役を任せていただき、大変光栄に思っております。北九州国際映画祭には第1回開催から参加しておりますが、回を重ねるごとに盛り上がっているなと実感しております。昨年も多くの方に来場していただき、市民の皆様の映画愛を強く感じております。第3回は2026年2月27日(金曜日)~3月1日(日曜日)開催です。プロモーション・アンバサダーとして頑張りますので、ぜひ皆さん一緒に映画を楽しみましょう。光石研でした。

(動画視聴)野間口 徹氏

皆様、初めまして。野間口徹です。私のふるさと、北九州市で国際映画祭が開催されます。早くも3回目の開催ということで、映画業界に身を置くものとしては、大変嬉しく思っております。今回、私はプロモーション・アンバサダーとして、映画祭に携わらせていただきます。初参加でこの大役は大変恐縮ですが、光石先輩をはじめ、諸先輩方とともに、素晴らしい映画祭になるよう尽力したいと思います。北九州国際映画祭は、来年2月27日(金曜日)~3月1日(日曜日)に開催です。ぜひお楽しみに。

(動画視聴)吉本 実憂氏

皆さんこんにちは。吉本実憂です。大好きなふるさと、北九州市で、今年も映画祭が開催されます。私は1回目から参加させていただいているんですけど、今回はなんと、プロモーション・アンバサダーとして携わらせていただくことになりました。本当に心から嬉しく思っています。ありがとうございます。第3回北九州国際映画祭が盛り上がるように、当日は勿論なんですけども、開幕までの期間も存分に盛り上げられるように、頑張りたいと思います。皆さん、映画祭を一緒に楽しみましょう。

市長

こういう、この心強いお三方が、ふるさとを思う熱い気持ちで集結をし、この北九州国際映画祭を盛り上げようということで、声掛けてくださっております。本当に心から感謝を申し上げたいと思います。そして今日、総合プロデューサーを発表させていただきます。総合プロデューサーはこちらです。近浦啓監督です。もう皆さんもご存じ、また映画界でも大きな存在感を放っておられる近浦啓監督でいらっしゃいます。もうご存じのとおりかと思います。右のほうに書いておりますけれども、ベルリン国際映画祭、サンフランシスコ国際映画祭等々、各国の映画祭でノミネート、そして受賞をされておりまして、国際映画祭にはもう精通をされておられる方でございます。そして世界に羽ばたいておられる北九州市出身の私たちの宝ともいうべき映画監督でいらっしゃいます。この近浦啓監督に力添えをいただきながら、総合プロデューサーとしてお迎えをしながら、この国際映画祭をさらにさらに世界の映画祭へと成長させていくための一歩を記したいと思っております。それでは皆さん、本日この場に、近浦啓監督にお越しをいただいております。近浦監督にお話伺っていきたいと思います。それでは、近浦監督、どうぞお入りください。

今回、近浦啓監督に総合プロデューサーをお引き受けをいただきまして、この北九州市の国際映画祭をさらに後押ししていこうということで、お力を賜りました。それでは早速、近浦啓監督、北九州国際映画祭にかける思いなどをお聞かせいただければと存じます。

近浦 啓 監督

ありがとうございます。第3回北九州国際映画祭、総合プロデューサーを拝命いたしました、近浦啓と申します。映画監督をやっております。僕が初めて自分のお金でチケットを買って映画館に行ったのは、実は僕が育った北九州のまち、当時は黒崎に映画館がありましたので、その映画館で、チケットを買って、その当時はホームアローンという映画を見に行きました。それが初めての体験なんですけれど、そのときに、暗闇の中で見つめたスクリーンの光を見つめた、すごくこう高鳴る胸の思い、そういったものが今の僕の映画人生の原点になっております。いつか自分でも良い映画をつくっていきたい。そういった思いを抱えながら成長して大人になって、そしてその夢を少しずつ実現して、短編映画を経て、長編映画を2本今までつくってまいりました。そして、昨年劇場公開された映画「大いなる不在」。これはまさにこの北九州市で撮影されて、そしてトロント国際映画祭の世界初上映を皮切りに、本当に世界各国、多くの映画祭で公式上映されて、そして劇場公開されて、多くの人々に届けることができた作品となっております。北九州市フィルム・コミッションにたくさん応援してつくることができた作品でもあります。映画ってものは、やっぱりまちから生まれて、そしてそのまちは、世界につながっていきます。そしてそれを可能にするのが、やはり映画祭という場でもあります。僕自身、短編映画の頃から長編映画の今に至るまで、その映画祭が持つ無限の可能性、それを身をもって経験をしてきました。その経験を、今度は北九州国際映画祭にたくさん注ぎ込んで、そしてこの場で、例えば、映画を好きになる人だったり、あと生涯の1本に出会える人、あるいは次の時代の作り手、クリエーター、そういった人々が生まれる未来の入口、扉にしてみたい。そういった思いで、この北九州国際映画祭のプロデューサーを務めたいと思っております。精一杯務めますのでどうぞよろしくお願いいたします。

市長

ありがとうございます。近浦啓監督の思い、お話をいただきまして本当にありがとうございます。本当に心強い限りで感謝を申し上げたいと思います。近浦啓監督はショートフィルム・コンペティションですね。サンフラワー・ショートフィルムス・インターナショナル・コンペティションというものを、初開催していただけるということでございます。もしコメントございましたら。

近浦 啓 監督

そうですね。先ほどのプロモーション・アンバサダーに加えてもう1つ新しい取組をこの映画祭で行っていきます。それが、今ご紹介いただいた、短編映画のコンペティション、世界規模のコンペティションを初めて開催をいたします。その名も、ここに書いていますけれども、サンフラワー・ショートフィルムス・インターナショナル・コンペティション、そういった名前を付けました。ご承知のとおり北九州市のお花、向日葵ですね。長い間市民の方にも親しまれてきたお花だと思います。その名前を冠したコンペティション、それを開催いたします。込めた願いとしては、まさに向日葵のように、クリエーターの情熱が花開いて、そして世界に向かって羽ばたいていく。そういったクリエーターを生み出したい、生んでいきたい、サポートしたい、そういった願いを込めて名前を付けました。初年の応募目標は200作品。そして、その中から予備審査で10作品に絞りコンペティション入選作品として、会期中にメイン会場で上映します。そして5名の審査員から成る審査チームによって、グランプリ「ゴールデン・サンフラワー」、そして準グランプリ「シルバー・サンフラワー」ですね。また、ご来場いただいた観客の皆様の投票によって選ぶ「オーディエンス・アワード」。この3つの賞を選出したコンペティションとなります。賞の発表も、会期中最終日に行う予定となっております。当然、選ばれた監督の方々には、北九州に招待して、そして観客の皆様との対面でのコミュニケーション、Q&Aなどを通じて、まち、人々、世界の映画人、それらが皆さんとつながっていく国際ネットワークを育てていきたい、そういうふうに思っております。私からの発表は以上となります。ありがとうございます。

市長

ありがとうございます。本当にこのショートフィルム・コンペティション。こちらも実際10作品が会場で上映をされるということでございます。ショートフィルムっていうのは5分から25分以下ということで、これまで監督も、本当にショートフィルムもたくさんつくって、そしてまた世界的に評価されてこられた。この近浦監督が自らこのコンペティションをリードしてくださるっていうのが、私たちにとって大変光栄なことでございます。ぜひ多くの皆様に、このコンペティションご応募いただきたいというふうに、心から願っております。ということで、本当に今日は、近浦啓監督にお越しいただいて、わざわざお越しいただいて本当にありがとうございました。これはあれですかね、近浦監督の質疑とかはもう特に時間がないのであれですかね。よろしいですか。何か特に近浦監督に伺いたいこととか大丈夫ですか。はい、じゃあ、ちょっとお時間の関係もありますので、そうですね。北九州国際映画祭、来年の2月27日(金曜日)から開催ということでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。国際映画祭というのはいつもそうなんですけれども、徐々に内容が固まり次第発表させていただくということになりますので、また、魅力的なプログラム等々、ホームページやSNSなどでも発表いたしますので、市民の皆さんぜひご期待をいただきたいと思います。

(3)北九州ゆめみらいワーク2025

市長

発表案件3つ目になります。ちょっと長くなって恐縮ですが、「ゆめみらいワーク2025」の開催について、皆様に発表させていただきたいと思います。私はここで、今まで、「北九州市はまちごとキッザニアにみたいなものを、イメージしてやっていきたいです」という話はさせていただいておりましたけれども、北九州市、皆さん取材されたことはおありの方いらっしゃるかと思うのですが、ゆめみらいワークすごいですよね。行かれました?行っていない、まだ。すごいですよね、ゆめみらいワーク、本当に多くの職業体験ができる場として、これはすごいコンテンツだと思うんですが、ゆめみらいワークというのは、子どもたちが様々な職業を体験しながら将来の夢を見つけるきっかけづくり。北九州市が誇る地域密着型の職業体験イベントとして、10回目の歴史をこれまで紡いできた。こういうイベントでございます。本当に大規模で、ちなみに去年なんか見ますと、10,178人の方が来場されて過去最多となりました。日本最大級の職業体験イベントに育っています。本当に私も行って体験させていただきましたけれども、左官業とか釘打ちとか、溶接とか、本当にいろんな、また北九州市らしいものも含めて、本当ありとあらゆる職業が集結しているというイベントで、今年は10年目の節目にこういった声にも応えていこう、もっと市内企業の魅力、「市内の地元の企業の魅力を伝えたい」、「街ぐるみで盛り上がるようにしたい」、「一つ一つの仕事をもっと深く知りたい」、こういった声にもお応えできように10年目パワーアップしていきます。ゆめみらいワーク2025パワーアップポイント、過去最大154の団体。去年よりもまた33増えています。154の団体が出展してくださいます。そして、これは私も願っていたんですが、土曜日も含めて開催をしようということで土曜日含めた3日間開催。平日だけですと、学校の行事として来られることはあるんですが、中々親御さん、保護者さんとお子さんが一緒に行くってこと中々これできなかったり、友達同士で誘い合って行くって、これ中々難しいとこありましたよね。今年は土曜日もやります。土曜日も含めた3日間開催で、北九州ゆめみらいワーク2025をパワーアップさせていきますが、さらに、そして今回はこちらです。あの「キッザニア」とのコラボレーションが実現をいたしました。キッザニア、職業を通じたエンターテイメント。職業・社会体験施設を展開されるキッザニアさんが北九州市と組んで、今回展開をします。何と24の職業体験を監修してくださいます。「Out of KidZania(アウト オブ キッザニア)」というコンセプトで展開をされておりますが、それとゆめみらいワークが、コラボレーションを初めて実現するということになります。これは本当に大きな目玉というふうに私たち考えて、本当にありがたい展開であるというふうに思います。キッザニアのコラボによって、キッザニアの監修によって、どんな職業体験になるんだろうと、私もワクワクしておりますが、このゆめみらいワークでこういった様々な北九州の企業さん、あるいはお仕事がどんどんコラボされていくということなんです。これ皆さんキッザニア行かれた方いらっしゃると思いますが、キッザニアはいわゆる日本人が結構よく知っているナショナルブランドとか、すごいこうメジャーなお仕事っていうのが中心ですよね。どうしても大企業とかそういうところ。ただ、みらいワークとキッザニアが組み合わさることによって、地元の本当にBtoBの縁の下の力持ちのような素晴らしい企業さんたちがキッザニアと組むっていう、ここが私はものすごく意味が深いと思います。これは北九州市、やっぱりこういうBtoBの企業さんどう伝えたらいいのかな、どういうふうにアピールしたらいいのか、どういうふうに体験してもらったらいいのかとやっぱり、BtoBの世界の縁の下の力持ちのような技術を持たれているのにそこは中々難しいと、そこにキッザニアさんが加わってくる。キッザニアさんにとっても結構大きなチャレンジではないかと思います。キッザニアさんがそういったお仕事をどうアレンジしていくのか、どう表現していくのか、例えば岡崎製作所様による金型製造、これキッザニアさんがどうしていくのか。東亜非破壊検査様による非破壊検査の仕事。これです。非破壊検査は皆さんご存じでしょうか。開けなくても中の空洞とか、壊れとかを検査する非破壊検査を、どうキッザニアさんがこれ表現してくださるのか。これ楽しみじゃないですか、本当にね。あとツネミ様による産業廃棄物埋立処分場のお仕事。これです。これをキッザニアさんがどう表現してくださるのか、楽しくそれを学べるようにしてくださるのか。これは多分日本でも中々ないと思います。これをキッザニアさんが手がけるというのは。そういうやはりこの北九州市を、日本支える、このBtoBで見えないかもしれませんが、このまちを社会を支えてくださっている各企業さんの裏側にある見えない努力、支える技術を学ぶ、そういう新しい機会にしていくという、こういうチャレンジが行われるわけでございます。他にも介護福祉とかセキュリティエンジニアとか建設の現場監督とか、こういったお仕事がキッザニアさんの手でどのように、子どもたちに体験させてくださるのか、本当に楽しみなことだと思います。本当にそれはありがたいことです。そして、ゆめみらいワークは街にも飛び出します。会場の北九州メッセを飛び出しまして、リバーウォーク北九州内の5つのリアル店舗においても、「Out of KidZania」職業体験ができるということでございます。OWNDAYSさんとか、GAPさんとかGIANTさんね、あとスタバさんも職業体験これ手伝ってくださる。ひごペットフレンドリーさんも。ですからこれ、本当に北九州市みんな総出で、この職業体験をやっていこうと、「Out of KidZania」としてやっていくというところも5店舗あるということでございますので、会場の中も、街の中でも、本当に街ごと、いろんな職業体験ができる場になって、しかも本当に長くて申し訳ないんですが、しかもです。ただ、何か売りそうになってきます。しかもです。しかも、ただイベントを開催するだけではいけませんというか、それだけで私たちはまだ満足しません。しっかりと、この東京大学の研究室とコラボします。自治体初めて。アンケート取って職業体験してもらって事後アンケート取って、どのぐらい効果があるのか、どのぐらいの次世代の育成に追加されていくのか、寄与していくのか、こういった職業体験の効果検証っていうのを東大とやります。これによって本当に教育委員会ともこの結果を共有をしまして、今後の次世代を対象とした職業体験の活動、やっぱり未来に向かって夢を持っていただく、地元の素晴らしい企業の存在を知っていただく、あるいは、将来この地元で就職して活躍していただく、こういったことにもつなげていく、そういった戦略のもとで展開をしていきたいと思います。そしてさらに、もう最後なんで、これ最後ですね。クリスマスマーケットともコラボします。職業体験で稼いだ、限定紙幣「ユメッゾ」、こちらですね。ユメッゾでお買い物ができるようになります。クリマスマーケットでも使えます。リバーウォークの一部店舗で使えます。北九州メッセ内でのキッチンカーでも利用可能です。こういったものを12月13日ですけれども、行いたいと。すなわち子どもさんたちが働いて得た報酬で、それで物を購入していくというこの社会の仕組みですよね、まさに。それを体験できる、そういう場をやっていきたいと思います。北九州市にキッザニアそのものの施設があるわけじゃないですけど、やっぱりいろんな工夫で、いろんな皆さんの思いで、子どもたちに夢を、そして子どもたちに未来を描く力を、これを持っていただく、こういうような機会にしていきたいと思います。そして本日は、今回のコラボレーションについて、キッザニアを運営されているKCJ GROUP株式会社様を代表いたしまして、キッザニア福岡館長の佐藤様にお越しをいただいているということであります。佐藤様よろしくお願いします。それでは、佐藤館長、ご挨拶と内容の説明など少ししていただけると幸いです。

佐藤館長

はい。皆様はじめまして。キッザニア福岡の佐藤でございます。僭越ながら私から一言申し上げます。この度は、北九州ゆめみらいワークの10周年という、記念すべき年にキッザニアとしてご一緒できることになり、大変光栄に思っております。この「Out of KidZania」なんですが、通常は施設の中でやっているものを、施設から街に飛び出して、実社会で仕事を体験するというプログラムなんですね。そしてその仕事もそれぞれ、各地でやっているわけなんですが、各地ならではの特色のある仕事を子どもたちに体験してもらう。そして、子どもたちの世界が広がることというのを目指してしているプログラムでございます。そしてお伝えしたいんですが、通常はこの「Out of KidZania」なんですが、対象は小・中学生、小・中学生を対象にしているんですが、今回北九州市様との取組では、全国で初なんですが、高校生まで対象にして、より実践的に体験的に仕事体験の場を提供しようというふうに思っております。メイン会場である北九州メッセでは、航空整備士や、銀行員、建設スタッフといったお仕事。また現地会場のリバーウォークではペットショップの店員さんですとか、アパレルの店員といった、多様な仕事を提供していこうというふうに予定しております。そして、市長のご説明にもありましたが、今回の東京大学の藤本先生の監修によりまして、今回の北九州ゆめみらいワークが、子どもたちに職業理解、あるいはいわゆるキャリア意識の醸成といったものにどんな効果が出るのか、そういったことを学術的視点で検証していただいて、そこに我々の通常の実践的な知見も少し合わせて、どんな効果が出るのかということを、しっかり検証していただいて、可視化していければなというふうに考えております。今回の北九州市、イベントが、北九州市の子どもたちにとって、社会とのつながりを感じたり職業理解も深まったり、そして何より地元愛というのが、本当に高まるとすごく期待していますので、そういった効果が広がることを、本当に私たちも、ワクワクしながら、期待していますので、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。本当に今回は心強いパートナーとして、キッザニアさんが参画してくださること、北九州市にとっても本当に大きな喜びでございます。キッザニアさんのプロデュースによって、様々な仕事がどういうふうに子どもたちに伝えられるのか、これを私たちも本当に楽しみにしていきたいと思います。佐藤会長あれですか、金型とか非破壊検査とかもやっぱりもうキッザニアさんの手にかかったらさらに。

佐藤館長

いや、本当にそうですよね。やっぱり普段目に入らない、市長おっしゃっているBtoB企業様を実際間近で体験するし、実はそこにはいろんな先端技術を利用したり、その職業なりの、例えばいろんなコツだったとかというのが、すごく子どもたちにとったら新鮮な受け止めになりまして、やる前に思っていた僕はこういうことをやりたいなとか、社会に出たらこういう仕事に就きたいなっていうのが、実はその体験によって全然変わったりということが、これキッザニアの館内で日常本当に起きていますので。おそらくそういった効果が、今回のゆめみらいワークでも、様々な場面で出てくると思いますね。

市長

そうですね。楽しみにしております。このように北九州ゆめみらいワーク2025は、パワーアップ今年開催10回目ということにしまして、キッザニアさんとの連携、東京大学藤本研究室、リバーウォーク北九州、クリスマスマーケット、4つの初コラボレーションによって、素晴らしいパワーアップした機会となって、北九州市を挙げて取り組んでまいります。本当に、関係する皆様に本当に心から御礼を申し上げたいと思います。子どもも大人も働くこと、仕事に夢を描き、そして働くことが楽しいまちにしていきたいというふうに考えております。本当に多くの皆様のお力を賜りまして、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。

(4)イベント告知(クロサキスイッチ)

市長

最後に1つ、告知をさせていただきたいと思います。告知、「クロサキスイッチ」、今絶賛開催中で多くの皆様のお力、地域の皆様のお力で、今展開をしているクロサキスイッチでございますが、いよいよもう早いもので発表からもう、早いもので、もういよいよクライマックスを迎えようとしております。96の日、これは大反響でスタートいたしました。これ皆さん取材にも来ていただいていたと思います。9月5日でしたね。光石さんも来られました。ペデストリアンデッキなどではクロサキスイッチのフードフェスなども行いまして、例えば博多から出店した店舗さんからは、「博多のイベントより売り上げが良い」というようなお声もいただいています。黒崎の地元企業さんも、「初めて出展したんですけど、売り上げが良くてすごく今後も盛り上げていきたい」という、こういう様々ギョーザだったり、いろんなアジアンフードだったり、いろいろビールだったり、やっていただいております。本当に好評いただいている。まちの声としては、「商店街のマルシェの売り上げが増えた、完売した日もある」とか、「黒崎が明るくなった」、「黒崎にこんな可愛い場がなかったので嬉しい」とかですね。「クロサキスイッチという言葉がまちに浸透している」っていうのは本当にありがたいことです。「ホテルが満室の日も出てきていて、黒崎のまちに対してもっともっと多くの人に来てほしい」というようなお声も多々いただいております。本当に皆さんのおかげでありがとうございます。これですね。週替わりで今、いろんなイベントが展開されていることもありまして、スイッチのSNSのアカウントが、市の事業の個別のアカウントの中で、第1位になっているということで、非常に市の様々な事業のSNS発信の中でも、このクロサキスイッチ、非常に大きな注目をいただいているということです。そしてまたこれですね。これなかなか興味深いんですけれども、インスタグラムが165万viewですね。これはあれですけど、まずやっぱりこの中でドーンッとこの、若い世代、この若い世代がものすごく見てくださっていると。これは大変私たちとしてはありがたいこと、嬉しいことです。しかもこれ見ていただくと、実は閲覧数がどっから閲覧しているんだって分析もしたら、何と1位が福岡市ということで、もちろん福岡市と北九州市人口の規模違うから一概には言えませんが、実は福岡市の人たちが注目をしているという、これも本当にありがたいことです。「北九州市行ってみようか」とか、「北九州市こういう面白いことやってんだ」って、福岡市の皆さんが注目しているっていうこれも大変面白いこと、しかも北九州市ももちろんですけど、大阪、名古屋、横浜もまあまあ多いですよね。大阪、名古屋、横浜、全国から北九州市黒崎に注目が集まっているという。これは本当にちょっと北九州市がもっと増えてほしい気もしますが、本当に全国から黒崎っていうのが発信されて、そしてそこに多くの人が、注目をされているこれは大変ありがたいことでございます。今日お知らせしたかったことは、はい。いよいよもうリマインドに近くなってきますけれども、10月17日から19日は、「平成秋まつり」ということで、勝山公園で大人気であった昭和夏祭りをまた黒崎のために築き上げたというイベントになっておりまして、3日間、全世代で歌って踊って特別な時間をお楽しみいただきたいというふうに思います。これは嵐とかですよね。そうですね。そういう曲ですね。次、あと「KUROSAKI STREET JAMBOREE」というのが18日に行われまして、ふれあい通りを開放します。そこで、スラックライン、ヨガ、バスケットボール、ストリートダンスなどのアーバンスポーツのイベントを展開すると、こういうふれあい通り大開放というのも18日に行います。そして19日、ふれあい通りと山手通りをコースとしまして、自由ヶ丘高校チアダンス部、木屋瀬中学校吹奏楽部、北九州市立高校ダンス部がこの日のために考えた演奏曲や振り付けでパレードを行ってまいります。そして、さらに、これもご注目大変いただいております10月19日のお昼はいよいよ東京ディズニーリゾートスペシャルパレードも展開をされることになります。ミッキーと仲間たちがジャンボリーミッキーの音楽に合わせて、黒崎のまちに夢や希望をお届けするというそういうふうな時間となっていきます。当日、交通規制もありまして、非常に交通渋滞が予想されます。これはイベント、まちぐるみでやるのでちょっと致し方ないところで申し訳ないんですが、ぜひ公共交通機関でお越しいただけるようにお願いを申し上げたいと思います。また、ご来場の際にはくれぐれも安全にご留意をいただき、黒崎のまちで最高の思い出をつくっていただきたいと思います。いよいよクロサキスイッチもクライマックスフィナーレを迎えます。最終日に黒崎のまち、多くの人が訪れ、そして素晴らしい時間、経験をしていただく。そして黒崎という土地の魅力これを感じていただく、そういう機会にしていくために、最後までクロサキスイッチを皆さんと一緒に地域の皆さんと一緒に盛り上げていきたいというふうに思います。こちら告知でございました。以上となります。幹事社の方、どうぞ。お願いします。

(5)質疑応答

記者(西日本新聞)

西日本新聞の梅本です。よろしくお願いします。人口に関する施策の件で、資料の中で、北九州市の職員の応募数が昨年より23%アップしたと、これは理由としては、採用を柔軟にしたからなのか、どういったことが背景にあるんでしょうか。

市長

そうですね。北九州市市役所の応募人数が去年よりも23%アップしたという理由はいろんな理由があります、考えられますが、1つはかなり接触頻度を上げて、私もそうですし、いろいろな工夫を凝らして、リクルーティング活動を強化したということ。そしてその中で、北九州市の今の新しい動き、明るい動きについても、しっかりとお伝えさせていただいたこと、それが1つです。またその他にも採用の試験の方式を変えていく。こういったことも工夫をしております。ちょっと具体的にはまた担当からお話ししていただいて、あともう1つそうですね。今日います?

担当者(市長公室 報道課)

同席していません。

市長

すみません。リクルーティング活動、私もそうですし、みんなでいろんなリクルーティング活動の回数とか方法を今までよりも、もう大きく変えて、リクルーティング活動したということで、採用試験の方法のあるいは、種別などの工夫をしていったということもあると思います。もちろんその他にも民間企業に合わせて賃上げ、これはうちだけじゃないですけども、みんな賃上げをしているということもあります。そういったことが相乗的に効果を増していると、また、やはり北九州市の今の市政が、市役所の仕事っていうのがどういう魅力があるのか、どういうふうに北九州市が動いているのか、ポテンシャルがあるのか、これを一生懸命みんなで伝えてきていますので、やっぱりそこに感じてくださった、反応してくださった方もたくさんいるというふうに思います。

記者(西日本新聞)

分かりました。あともう1点、北九州国際映画祭なんですけれども、今年3年目で、知名度も上がってきているかと思うんですけれども、市長としてどういう映画祭にしていきたいかというコメントをいただきたいんですけれども。

市長

そうですね。北九州国際映画祭3回目を迎えておりますけれども、もうまちぐるみで映画祭を盛り立てていく。そして、多くの若い人たちや子どもたちの夢を育む場にしていく。これが1つ大事な観点だと思っています。それに加えて世界とつながっていく。こういった辺りを大事にしていきたいと。なので、今はまだいろいろ、それぞれ全部なんですけど、今は特にまちごとで、まちぐるみで、いろんな人を巻き込んで、いろんな人に参加をしていただいて、この映画の街・北九州を知っていただく。あるいは、市民みんなでそれを楽しんでいく、そういうような段階、ステージじゃないかなというふうに思っています。まちぐるみでやっていく映画祭、これをつくっていきたいと思います。

記者(西日本新聞)

ありがとうございます。幹事社からは以上です。

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。人口のところでもう少し伺いたいんですが、社会動態の改善傾向に関して、女性と大都市圏のところで、もう少しこの改善傾向がなぜなのかっていうのは何かデータから読み取ることができるものはあるんでしょうか。

市長

それは女性と若者、全体としてですね。それは社会動態の改善について、その内訳がどういう年齢層か、どういう性別か、日本人か外国人かこういった辺りを組み合わせてみるということになります。入られた方に、「なぜ来ましたか」っていうことを全部アンケートして把握するのはこれ難しいですよね。なので、その結果としてどういう属性であるかということを組み合わせて分析をしています。その結果、今、去年もそうだったんですが、20代30代の方の改善が加速している。あるいは女性の方の、特に若い女性の改善が加速しているということは、これはファクトとして見てとれます。他方で、外国人の伸びは鈍化をしているということですよね。でしたよね。見えているとこ。あと何か目立った特徴ありました?それもそういう見方しかないですよね。山下さん答えに、何かあれですか。

記者(毎日新聞)

なので、大都市圏との社会動態、これがもう1番マックスの分析っていうことになるんですか。さらにこれを細分化して、どういうものかっていうのは可能なんですか。

市長

それ東京か大阪かとか名古屋とかそれを見ることはできますよね。あとどうぞ。

担当者(政策局 総務課)

令和7年の状況になりますけれども、令和7年は特に改善しているのは東京圏であります。東京圏から来る、比較的遠方の大都市圏から来るということは、一般に就職とか仕事の変化に伴って来られるケースが多いというふうにはされています。今のところそういった形です。

記者(毎日新聞)

就職の場の増加で状態であるとかそういったものが増えているからこその増加なんですかね。

市長

そうですね。そこはもうもちろんどこの会社に勤めますかとか、そこまで追えないんですけども。ただ、1つ有力な仮説と考えられるのは、やはりIT企業の進出などは大きな流れとしてきていると。IT企業、過去10年間で230社ぐらいで、2年間で90数社、もう100社近くが、この2年で進んでいるということでもございまして、私の体感として、やはりIT企業の方、比較的お若目の方であり、なおかつファミリーの方も結構来られているので、そういったところが1つ効いているのではないかなというような見方をしております。これは中々あれですよね。全部業種とか見ているわけでは。

担当者(政策局 総務課)

そうですね。

市長

そこまでは見れないです。

担当者(政策局 総務課)

政策局竹内ですけれども、今話が、市長からもありましたけれども、やはりそのIT業界っていうところ、関東圏から移ってくるっていう場合は、やはりそちらの業界っていうところから北九州っていうのは非常に多いのかなという傾向は分析できるかなと考えています。

市長

IT企業は女性の雇用率も高い。それも以前ここでやったと思うんですけど、ファクトとして、女性の雇用率が高いという組成になっていますから、そういったところで効いているんじゃないかというふうに考えられますが。もちろんそこは全部案件として聞いているわけではないのでということであります。

記者(毎日新聞)

学力向上へのアプローチの関係で、AIの強化でちょっと教えていただきたいんですけど、現状どうなのかというのと、結構その新年度に予算をかけて何か大規模に導入するのか。どういうぐらいのイメージの強化なんでしょうか。

市長

そうですね。まずは、学力の話はもうご案内かと思いますのでまた、その他にも関係するデータとかあるので、またお聞きいただければと思います。ただ全国平均を下回っている。そこで、今日お話したとおりなんですが、1人1人にちゃんとフィットしたことをやっていく、教育。1人1人を大切にする学力向上を行っていこうと。そのためのAI+読書の強化、これは大きな柱。AIアプリというものを導入して、学力向上という成果を上げている事例も存在をしてきています、日本の中で。やっぱそういったところでかなり、効果が上がってきているというような情報も得ておりますので、これからそのAIアプリというものを、どう導入していくのか、具体的に導入していきたいというふうに思います。ただこれは、今後予算の編成過程もありますので、そこの中でしっかりと位置付け、前向きに検討していきたいと思います。これ試行とかはあれですか。まだ決まってないんですかね。決まっていない。そうですね。はい。その前に一部で試行的なことなども今後検討していこうというふうには思っています。来年度の予算になる前にですね。そうですね、ある自治体での実証研究ではアプリ購入前後の1年間で、アプリを活用した生徒の学力が伸びる傾向も示された例もあるということでございますので、あと、AIを活用した英語教育強化事業というのは、市内の中学校2校、志徳中と企救中で実施中ということも併せて情報としてお伝えをしておきたいと思います。

記者(毎日新聞)

今既に持っているタブレットですとか、そこにAIを入れて、学習強化をするっていうそんなイメージなんでしょうか。

担当者(教育委員会 企画調整課)

教育委員会企画調整課の栗原と申します。学習アプリを使うにあたっては、やはり1人1台端末の活用というのは当然セットでございますので、もし今後導入するということになれば、当然それを最大活用してやっていくということになるというふうに思われます。以上でございます。

記者(毎日新聞)

来年試行して、その後予算化っていうような。

担当者(教育委員会 企画調整課)

具体的なところは今のところまだ申し上げられないですけれども、試行、できるだけ早くやっていきたいとは思ってはおります。その中で予算にもどう結びつけるかということを併せて考えていきたいと思います。以上です。

記者(毎日新聞)

その到達目標なんですけれども、暗記重視ではないっていうことも含めてですが、その学習状況調査ですかね、これを、例えばその平均以上にするかのような何かその目標を定めていくようなものなのかその点いかがでしょう。

市長

そうですね。ここは、学力というのは何かいろんな状況が組み合わさるので、何年後にどの水準までいくっていうのは、ちょっと現時点でまだ宣言されるところまでは申し上げるところまではまだちょっといっていないということですけれども。まずは、このテーマが今までそれほど大きなテーマとして、教育委員会さんが主導ですけども、正面から向き合ってそれをやっていこうということが、十分とも言えなかった面もあるので、そこはもう現場の教職員の皆さん一生懸命頑張ってくださる素晴らしい先生方なんですが、やっぱりそこに向かってしっかり問題意識を持って、そこに挑んでいくということを、これから強化をしていくということを、今日はお話をさせていただきたいと思います。中々これやっぱり1人1人をちゃんと大切にして学力を伸ばしていくという観点をまずしていって、何か総体として、平均点が上がるってこれ上がったら上がったで、それは好ましいことではあるんですが、ただ、そこをまず先に掲げるというよりも、まずは一歩一歩、1人1人が学力を上げていくということに私たちは丁寧に進めていきたいなというのが、現時点での考えということです。

記者(TNC)

TNCの富﨑です。よろしくお願いします。人口のところでお尋ねなんですけれども。教育を今回強化していかれますよということで、雇用ですとか医療ですとか、この辺が拡充して、本市の場合は、頑張っているところの中にあって、教育がちょっとまだ足りないっていうその現状は分かるんですけど、これが、人口90万人を目前にした施策、人口施策と教育っていうのは、ちょっとどう結び付けたらいいのかと思いまして、例えば、僕が思うには、その教育をすることで子育てが充実して、転入者が増えるとか、そういったところを考えていらっしゃるのか。やっぱり人口施策と教育、この関係というところをちょっと教えてください。

市長

そうですね。社会増であれ自然増であれ、このまちで産み育てたいという方を増やす。このまちが魅力的だから住んでいきたいという方を増やすことがとても大事だと思っています。その際に、雇用があること、医療が充実していること。そして、子どもたちの教育が安心してできること、この3つの要素があるということです。もちろん人口というのは自然であれ社会であれ、都市の総合力が問われるものであります。教育をやれば上がるという単純なことではありませんが、ただ現実に、私たちは、北九州市の学力が全国を下回っているという現実的な課題を、もう目前に、見なければいけない。全国平均を下回っている学力を上げていかなければこのまちに住みたい、そして、将来の市民の人たちが安心して暮らせるっていうまちづくりは、そこができなければ、本当に総合力とは言えないっていうところで、その課題に正面から対峙していこうということです。なので、総合力、あとやっぱり具体的にもう市民の皆さん、あるいは転入された皆さんから、あるいは転入してきた企業の皆さんから、「実際その北九州の教育水準ってどうなんですか」とか、「行きたい学校たくさんつくってください」とか、そういうようなお声もたくさんいただきます。やっぱりそこが1つの関心事であるということは、間違いないですし、そこに市民の皆さん、あるいは転入されてきた皆さん、投入されようという皆さんのご期待の中心の1つに、教育があるということは私たちも体感をしていますので、そこのニーズに応えていきたいということであります。あとものすごくメカニカルな言い方をすれば、学力が上がっていくことによって、将来市民の皆さんも安心して子どもを育てられる。そして学力が上がって、しっかりと稼いでいただく、そしてまた彩りのあるまちや安らぐまちをつくっていくというこの新ビジョンをつないでいくためにもやっぱり学力を上げていくということは非常に大事なことだろうというふうに思っています。そこにチャレンジをしていくということです。

記者(TNC)

はい、分かりました。あと、これも統計の見方とか、分析どうなっているかというところなんですが、政令市の中で合計特殊出生率が随分高い北九州市の場合、これは、背景はどういうところにあると分析されていますか。

市長

そうですね。ここもいろいろな分析が必要になってくると思います。やはり子どもを産み育てるということはいろんな複合的な要因がございます。出生率が高いことに関しましては、やはり子育ての環境ランキングでも13年連続1位を獲っているように、やはり適度な都会と適度な自然、住みやすさ、そして人の温かさ、そして救急医療を中心とする子どもの医療の充実、こういったところが合成して、出てきているんではないかというふうに考えられます。ただその辺は、まだいろんな要素が組み合わさって、先ほどの話と組み合わせて言えば、「そこって強みだよね」っていうところを私たちは持っているんですよね。だから、子育てってこんなに出生率も高くて子育ても結構高く評価をしていただいているのに、学力になるとドンッと落ちるっていうここ、せっかくの強みがそこでドンッと毀損されているっていうのは、これもったいないです。子どもを産み育てる、そして学べる環境をつくるっていうのは北九州市の強みになり得る。だからそこをしっかりとやっていかなければいけないというふうに思います。

記者(TNC)

これちょっと発表外で1点お伺いしたくて、今週の水曜の西日本新聞の記事で発信があったんですが、熊が関門海峡を渡るのではないかという話しがあって、全国的に熊による犠牲者が過去最多みたいなので、隣の下関の辺りでは、街中に出没したりとか、目と鼻の先に熊がいるという状況の中で、北九州市の場合は記事によるとそんな渡ってくる可能性低いんじゃないかっていうふうな解説はしていたしましたが、北九州市の場合はどういうふうにその警戒なり、呼び掛けなりなさっているのか、その辺り教えていただけますか。

市長

そうですね。全国各地、そして山口県内でも熊の目撃情報が寄せられており、市民の皆さんの中には、ご不安な気持ちになっておられる方もいらっしゃると思います。しかし、有識者によれば、関門海峡は潮の流れも早く船の往来も多いので、それを熊が渡ってくることにはかなり疑問だということで現時点では、渡ってやってくるということは可能性が低いというふうに考えられます。なので、過度に恐れたりご不安になったりすることなく、日常生活を今は送っていただきたい。市民の皆さんにはそういった有識者の見解もあります。なので、過度にご不安になられることなくお過ごしいただきたい、ご安心いただきたいというふうに思います。ただし、もしも、関係する情報があるようなことがありましたら、区役所や警察などに、お知らせをいただきたいとお願いをしたいと思います。

記者(TNC)

担当課としては注視しているような感じになるんですか。そこまでは。

市長

もちろん、全国、それから山口県の情報というのは、私たちも入手をしております。ただ、そういったものを冷静に情報収集しながら、市民の皆様には、過度に恐れたり不安になったりされることなく生活を送っていただきたいと思います。もちろん私たちもしっかりと注視しながら情報収集は行ってまいります。

記者(TNC)

最後に1点だけ、若松区では猪が出たりして、いろんなその野生動物と人も関わって、どんどん温暖化もあったりとか都市化もあったりとかいうふうな中で、市長のお考えとして、野生の生物と人間の生活との関わりでどうあるべきとか、どうすべきとか。

市長

そうですね。やはり、動物たちにとっては、人間がどんどんどんどん押し寄せてきた時代が長くあったと思います。そこの中で、人が少し引いていったり、疎になった部分に対して、野生動物が出てくるっていうこともあるでしょうし、何よりもその地球全体の構造的な変化、これは、地球温暖化や気候変動や様々な、自然環境の変化というものが影響しているんではないかという指摘がございます。やはりそういった中で、私たちが自然、あるいは動植物とどう向き合っていくのか、ここは本当に今の大きな、地球自体の地殻変動、あるいは、気候変動の中で私たちが考えていかなければいけないというふうに思います。日本人はもう八百万の神の国ですから、生きとし生けるものすべてがつながって、支え合って生きていくという考え方を強く持っています。そういった考え方を私たちもう一度しっかりと胸に据えながら、どういうふうに、悪戯に害悪だというふうに捉えるのではなくて、もちろんただ害悪、現実に害をもたらす、あるいは恐れをもたらすということもたくさんあるのでそこに十分に注意をしながら、適切な関係性をつくっていくというのが、長期では大事だと思います。ただ、今現在ご不安になっている方もたくさんいらっしゃるし、現実に襲われたりされる本当にお気の毒なケース。あるいは農業に対して被害をもたらすケースというところがございますので、そこはしっかりと食い止め、備えをしながら、距離感というものを、今はしっかりとやっていかなければいけないというふうに考えております。

記者(読売新聞)

読売新聞饒波です。よろしくお願いします。人口の件なんですけれども、90万人下回ってくるの目前ということで、改めて受け止めを聞かせていただけないでしょうか。

市長

そうですね。今回お話しをさせていただいたとおりでございますけれども、人口、私がやっぱり62年前に「100万都市」として生まれた北九州市が、時を経て人口動態が変わってきた、そして、この90万人を下回ろうかというタイミングで、今、市政を預かっている、これは本当に歴史的な使命感を持って取り組んでいきたいと思います。もちろん高齢化率No.1であり、同時に合計特殊出生率がNo.1であるという北九州市であります。しかし、やはり今現在は、自然動態というのは、なかなかそれは自然の摂理としてよく聞かれるのでありますが、ただ北九州市、60年ぶりの社会動態のプラスに転換するという、確実な「潮目の変化」が起きている。この「潮目の変化」をさらに大きく強くしながら、北九州市の都市の総合力を高めていく、これによって多くの方が集まり、住まうまちにしていきたい。そしてまた、将来の市民の皆さんが「北九州市で生きていきたい」というふうに思っていただけるような都市の総合力を高めていくことに今後も精力を注いでいきたいと思います。それだけのポテンシャル、伸びしろがたくさんある、そこが北九州市の力だというふうに思います。困難があっても立ち上がるのが北九州市ということでありますので、そこに向かってあらゆる方々と、市民みんなで北九州市を盛り上げていきたいなと思います。

記者(読売新聞)

すみません、今、国勢調査をやっていて、推計人口の発表が今、止まっていますけれども、いつ頃に90万人切りそうだとか、そういう目標、見立てみたいなのはありますでしょうか。

市長

そこは申し訳ないんですけど、統計ものであり、人口ものであるので、そこを私が勝手な予断を申し上げることは難しいということはご理解いただけると思います。ただこれが、国勢調査をしている年の過去の例を見ると、何かその結果が出てみたら数千人増えていたとかいうことも結構多いですよね。多いっていうか、過去2回は数千人増えていたっていう話なので、ちょっとなかなかそれは、本当にきちっとした数字を、きちっとした正確な数字をお出ししていきたいというふうに思っています。

記者(読売新聞)

あと最後に、今回「施策の充実・強化」の柱として、雇用、医療、教育を掲げていますけれども、新ビジョンにもありますけれども、こういう施策をやることで、改めて「100万都市の復活」っていうのを目指す、そういう目標を持っているというお考え、お変わりはないでしょうか。

市長

そうですね。そこの志、やっぱり私たちのまちは、今日より明日、明日より明後日がよくなっていく、そして、より多くの人がこのまちに集い、住まうということは、当然私たちの使命でございます。やはり市政の使命、もちろん私もそうですけれども、市政の使命っていうのは、よりこのまちが魅力あるものになっていく、総合力を高めていく、そして多くの人が集まってくる、住まうまちにしていくと、これはもう私たちの究極のテーマですから、そこに向かって頑張っていくということには変わりはありません。

記者(読売新聞)

100万都市を。

市長

もちろん、その志はしっかり持ってということは、これからもしっかりと北九州市をそうやって強いまちにしていきたい、そして魅力あるまちにしていきたいということは私たちの大切な志なので、頑張っていきたいと思います。

記者(NHK)

NHKの大倉です。すみません、饒波さんの質問に重ねてなんですけれども、市長、公約で100万人の復活を以前。

市長

公約ではなくスローガンです。

記者(NHK)

スローガンでおっしゃられたと思うんですけど、「1人1人を大切にするまち」っていうふうにおっしゃられたと思うんですが、100万人復活を目指すのか、90万人にまず戻していくのか、その辺りは取り組むんでしょうか。

市長

それは一歩一歩ですよね、もちろん。90万人をまだ下回ったことが確定してないので、ちょっと戻すという言い方がどうかは分かりませんけど、やはりこれから都市の総合力を上げていく、そして今、企業誘致が進んでいる、あるいは日本製鉄の電炉化で、またこれも数千人規模で、というようなことも考えられる。そしてまた、日産の追浜工場の話などもある。いろんな産業的な雇用の部分っていうのはどんどん今波が来ているので、その波を確実にして、多くの人が働ける場所をつくっていく、そして医療は一定充実していると思います。しっかりそれを保っていく、そして今日お話ししたような学力の向上、そして教育の部分でもしっかり北九州市が遡及できるようなまちにしていく、それによって、まずは社会増の流れをしっかりキープしていくということですね。自然増は、なかなか自然の流れなので、自然増というのは簡単ではありませんが、ただ、そこの出生率No.1でありますので、そういったものを上げていく、あるいはそういった、女性を含めた若い世代にも来てもらうと、この流れをしっかりと強化をしていくということがステップになると思います。

記者(NHK)

もう1ついいですか。「ゆめみらいワーク」なんですけど、私もこの秋休みに子どもをキッザニアに連れていきました。平日だったのにすごい人で、「どこから来たんですか」って聞いたら「北九州から来た」っていう人がほとんどだったんですね、今秋休みだからだと思うんですけれども。それで「需要ってやっぱりあるんだな、すごいな」と思ったんですけど、この「ゆめみらいワーク」で、キッザニアさんとコラボするので「来たい」と思うお子さん方がきっと多いと思うんですけど、どのくらいの子どもさんが体験できるのか、その辺りを聞かせてください。

市長

去年が1万なんぼ来ていまして、去年が1万178人ということなので、来られた方は、これだけの仕事があるので、何らかこの皆さん体験は、1箇所か2箇所か3箇所か10箇所か、人によりますけど、体験はされるというふうに思いますが、そういう意味じゃなくてですか。

記者(NHK)

そうです。キッザニアさんの監修プログラムもいくつかあると思うんですけど、その辺りとかは結構数が限られると思うんですが。

市長

それはだから全部で何箇所、何職種でしたっけ。154のうち24ですね。なので、24プラス5でしたっけ。24を含む、24ね。24ということで、この「Out of KidZania」さんと連携しているところは24職業ということになりますが、そこが何人かというご質問。

記者(NHK)

そうですね、どれぐらいの子たちがっていう。

担当者(キッザニア福岡・佐藤館長)

1プログラム、5から10人ぐらいの定員がございまして、時間内でそれを何度かローテーションしていくという感じです。

市長

これは職種によっても違うからあれですよね。だから、1プログラム5人から10人を何回か回していくのが24箇所あるっていうこと。

担当者(産業経済局 雇用・産業人材政策課)

大体1日790人ぐらいですね。

市長

これキッザニアの部分。

担当者(産業経済局 雇用・産業人材政策課)

そのキッザニアの部分については。予約が必要になりますので、事前に予約をしていただいてというような形で。

記者(NHK)

はい、ありがとうございます。

記者(KBC)

KBCの中野です。すみません、発表外の事案で恐縮なんですけれども、福岡県須恵町のほうで、偽造された教員免許を提出して採用されたという疑いで中学校の補助教員の男が逮捕されています。北九州市教育委員会のほうでも、独自に教職員の採用を行っていますけれども、そういった自治体として、こういった事案の受け止めと、それから、今後こうした事案を防ぐためにされていきたいことなどがあれば教えてください。

市長

そうですね。ちょっとこの須恵町のケースが、私ちょっと詳細には報告を受けていませんけれども、というよりも、教育委員会のほうの所管ですので、あんまり具体的に確たることを言う立場にはございませんけれども、やっぱり教育委員会においても、やはり教職員の皆様、今の教職員の皆さんのしっかりとした質量をともに充実させていくということは、教育委員会においてもすごく努力しておられるというふうに思いますので、そういった取組を進めていかれるということが大切なんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとそこは、教育委員会を代表する人もいないので、なかなかコメントしづらいと思いますので、ちょっと。

記者(KBC)

ありがとうございます。すみません、ちょっともう1件。先日、北九州市立八幡病院のほうで、ドクターカーの更新に向けたクラウドファンディングが始まりまして、記者会見のほうで市長のコメントのほうの放送というか、我々も見せていただいたんですけれども、改めて、独立行政法人ではありますけれども、市立の病院が今回こういったクラウドファンディングを始めるということで、どういったところを期待したいかというところと、それから、公立病院を巡っては、北九州市も例外なく苦しい経営が続いているところではあると思いますので、そういった部分の今後の見立ても含めて教えていただければと思います。

市長

そうですね。まず市立八幡病院の病院救急車、これやはり病院それぞれの考えがありますし、独立採算制ではあるものの、やはりそういった中で、医療機能の1つとして病院救急車を整備したい、それを、市民の皆さんの思いでクラウドファンディングを通じてやっていきたいというチャレンジ、こういった、自ら動き、自らそういった解決を模索する。こういった動きについては、市としても応援したいというふうに思いますし、ぜひ多くの市民の皆様に知っていただき、お力賜ればというふうに思います。公立病院のことについては、これはなかなか、私も厚生労働省出身として思うところはありますが、やはり市立八幡病院さんのケースでも、地域の医療の砦として、しっかりと市民の皆さんの健康と命を守ってくださっている、その重み、そしてまた、公的な存在として医療を提供していると、この重みは非常に大事なものです。地域の本当に生命線と言っていいぐらい大事なものです。ただ、そうした中で、公的病院の、そもそも政策医療などを行うという使命はすごくいいんですが、他方で、どうしても今の厳しい診療報酬、あるいは、中で、なかなか物価高・人件費高で経営が厳しいというお声もたくさんいただいているので、ここは結構、国政においても、しっかりとした重要課題として位置づけ、解決策を考えていくべきだと思います。本当に厚労省の幹部と話していても、「公的病院の経営の安定化」というのは、非常に悩ましいテーマとしてずっと存在しているということはありますが、もうそろそろやはり公的病院についても、かなり、何と言いますか、切迫した状況と言っていいのか、かなり深刻な危機が、地方における公立病院において起きているというのは厳然とした課題ですので、もちろん私たちも最大限努力します。医療機関も努力をします。しかし、やっぱりここは発想、どういう発想でこれから公的な病院を維持、持続可能なものにしていくのか、これはしっかりとやっぱり国政、社会保障行政のテーマとしても、かなり正面から向き合っていってもらわないとやっぱり困るなというような思いを持っています。

記者(KBC)

ありがとうございます。今、このドクターカーの更新というのは1つの例かもしれないんですけれども、やはり独立採算制を取っている中で、例えば今回のようにドクターカーを、どうしても更新しなければいけないものが発生する時に、スポット的にと言いますか、そういうふうに自治体からお金を工面するっていうのはなかなかやっぱり難しいものなんですかね。

市長

そこは医療機能、各病院の医療機能をどう確保していくのかっていうことは、やはり医療機関の中でしっかりと考えていくと。そのスポットというのが「このケースはどうで、このケースはいいんじゃないか」とか、それはいろいろ、個別具体的な悩みっていうのはあると思います。私たちは、やはりしっかりと、この市立病院に対しても、あれは補助金っていう形でしたっけ、補助金か交付金か言い方はちょっとあれですけど、しっかりとした形で協力体制を取りながらやっていく。そして公的医療をどう守っていくのか一緒に悩み、そして、そのあり方なども検討しながら、どういうふうにやっていくのかっていう、今、知恵を合わせておりますので、そういった様々な努力をしながら、地域の医療を守っていくということが必要だというふうに思っています。ただこれも同じ話です。地域の病院だから行政で何とかしたらいいんじゃないか、地域が困っているんだったら国が何とかしたらいいんじゃないか、これ全部、入れ子の構造になっておりますのでね、やはりみんなが、国も自治体も医療機関も全てが知恵を出し合って、力を合わせてやっていくということが大切な課題だというふうに思います。

記者(KBC)

分かりました。ありがとうございました。

担当者(市長公室 報道課)

他、質問ございますでしょうか。よろしいですかね。それでは定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。