|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | (1)コクラBEAT2025(PDF:864KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

14.令和7年(2025年)10月9日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)コクラBEAT2025

(2)旦過市場の再整備、次のステージへ

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)コクラBEAT2025

市長

皆さんおはようございます。今日はちょっとNHKさんがまだ来るのが遅れていると、途中から参加されるんですかね。なので、ゆるりと始めていきたいと思いますけど。そういうことはあります、そういうことはありますね。定例記者会見という形では久しぶりかなという気もいたしますが、本当に連日、皆さんありがとうございます、様々なご取材いただきまして。今日は発表案件と告知などもありますので、少し手早くやっていきたいとは思うんですが、いろいろあります。まず最初に「コクラBEAT」について発表させていただきます。「コクラBEAT2025」、今年も行います。プロジェクトなんですけどね、「コクラBEAT」というのは。これも今年、展開をしていきます。「コクラBEAT」は、若者たちがまちを舞台に心を躍らせる。やはり北九州市の通点でもある若者を、しっかりとこの街なかで楽しんでいただくということも1つ原点にあります。そのパワー・エネルギーを思い切り開放していただこうということ。小倉の魅力や可能性を市内外に発信をしていくということ。知名度の向上、そしてイメージアップを図っていこうという、この目的がありました。そしてもちろん、まちが持つ価値や将来性を見える化をして、将来に向かっての投資を呼び込んでいくきっかけにしたい、こういう目的の下で展開をしています。ソフト事業っていうのは、私の考えでは、そのソフト事業自体に目的、もちろん賑わいをつくったり、人の行き交いがあったり、これも大事なんですが、やはりそれによって、まちの魅力や投資価値というのを体感していただき、さらなるハードも含めた投資に結び付けていくという、こういう戦略的なステップとして、私ども位置づけております。初開催となった昨年でありますけれども、62日間、多くの皆様のお力をお借りして、大変熱い、まちの鼓動が集まる新しい景色が誕生いたしました。

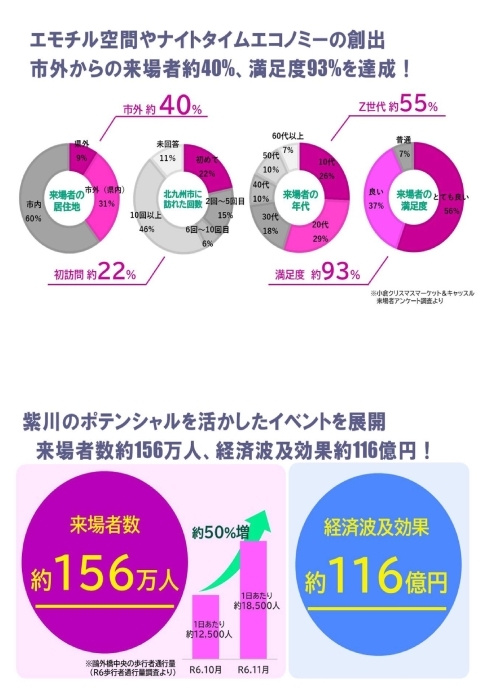

市長

去年の数字で見ますと、期間中、156万人の方が訪れられたということでございまして、非常に多くの皆さんに楽しんでいただいた。経済波及効果は116億円ということになっております。非常に多くの経済波及効果を生んだと。また、これまで小倉になかったようなエモチル、エモい、チルい空間をつくったことによって、去年は「ナイトタイムエコノミー」の創出という文脈も併せて、何と市外からの来場者数が40%になったということ。あと満足度が93%、しかもZ世代の方が55%ということで、この若い力を中心に、北九州市の都心に多くの人が集まり、そして楽しんでいただき、満足していただくという目的、これについては手応えを感じたところであります。こうした昨年の経験、もちろんうまくいったところ、そうでなかったところもありますけれども、そういったところを踏まえながら、しっかりとまた次のステップに進んでいく、「コクラBEAT2025」というのを展開をしていきます。

市長

今年は35日間ということで、より濃密に展開をしていきたいというふうに思います。どういう内容かと言いますと、柱のなるのは、やはり「クリスマスマーケット」です。去年120万人を超える、非常に多くの人が集まる、新しい北九州市小倉の冬の代名詞となった「クリスマスマーケット」、それから、紫川の「ナイトスペクタクル」、そして、「小倉イルミネーション」、「夜景日本一の街・北九州市」、「夜の光」、これは本当に大きな、私たちにとっての財産であります。こういうものを使いながら、小倉地区全体で様々な取組が行われることとなります。その他にも「うたのまち」、「GRAND MARKET」、あと「ワールドスケートボードツアー」、「アートベンチプロジェクト」ですかね、様々なものが加わりまして、今年は次のステージへと内容をアップデートしていきたいというふうに考えています。1つ目はこれです。ちょっと去年の振り返りと今年の考え方というのを最初にお話しをしていきたいというふうに思います。昨年、評価されたところは、今までにない光の演出とか、「クリスマスマーケット」が非常に若い方々に人気だったっていう、こういう点はよかった。市外からも多くの方が来訪した。初訪問の方が2割も占めていたと、北九州市に初めて来るという人が2割も占めていたということも大変ありがたいことでした。他方で、さらに「もっとこうしたらよかったよね」っていうところは、もっと多くの市民の皆さんを巻き込んでいく。もちろん若い人が集まるというのは素晴らしいことなんですが、もっと多くの人を巻き込んでいきたいということと、「紫川周辺だけじゃなくて、小倉全体にこの賑わいを広げていくような工夫ももっとできたらいいよね」っていうようなことを、私たち振り返って感じているわけです。そこで、今年は「光のつながり」、「新たなつながり」、「まちへの広がり」という3つの部分でアップデートしていきたいと思います。「光の演出をパワーアップする」、「映えスポットを増やしていく」というようなこと。それから「様々なつながり」、まちの主役となる方が参加をする、そしてチャレンジをしていくということ。そして「持続可能な、サステナブルなまち」としての意味合いというのも表現していくということ。そして「まちへの広がり」、小倉駅前にも、エモい光の演出、民間のスペースも使ってと、こういうような様々な、また、グレードアップした「コクラBEAT」を今年はお届けしようというふうに考えております。具体的に見ていきたいと思います。まず1つは「光がつながる」ということで、「3つの光がつながり、未来の鼓動を織りなす」ということです。まず「小倉クリスマスマーケット&キャッスル」の「紫川ナイトスペクタクル」、そして「小倉イルミネーション」、紫川の河畔を舞台とする、この3つの光をつなげまして、これまでに見たことのないような冬の小倉を、今まで以上にダイナミックに彩っていこうというものでございます。これ見て去年との変化感じられるところあるかもしれませんが、もうちょっとズームしますと、実はこのクリスマスツリーが5本から10本になります。倍です。反応薄いので寂しいですけど、分かりました。クリスマスツリー、何と鷗外橋に11メートルのクリスマスツリーが出現します。光のトンネルと一緒に、圧倒的なこの光の道、光の空間が生まれます。11メートルです。そして、紫川親水広場では、12メートルの巨大ツリーと14台のムービングライトが音楽と連動して踊るように輝く、迫力あるショーを、展開をするということでありますので、巨大ツリー、ムービングライト、音楽、様々なことで、ワクワクする空間をつくっていきます。そして何と、これは皆さんびっくりすると思うんですけど、サンタが12体から50体になります。ここはびっくりされました。12体から50体に、大幅にこれ4倍増していますからね、サンタが。鴎外橋のたもとに小倉のシティロゴを25体のサンタクロースとともに並べ、新たなフォトスポットを設置するということになっています。そしてマーケットは17から28、これも嬉しいですよね。これも本当に、やっぱりここに出ていこう、ここに出そうという、やっぱり民の力、多くの事業者の皆さんが参加してくださるということは大変嬉しいことです。倍近い、17から28というマーケットがさらに拡大をしていきます。こういうのは、やっぱり一歩一歩育てていくことが大事です。30万球を超えるイルミネーションの中を歩くだけで、次々と新しい景色に出会える、そういう空間をつくってまいります。2つ目が、「光がまちを包み新たなつながりが生まれる」ということでございます。その内容、こちらです。まず「サステナブルシティ」という観点から、「若い力で、ごみがクリスマスオブジェになる」ということで、これ実は地元の学生たちが紫川の清掃で集めたごみで、廃材でサンタクロースのオブジェをつくります。これはもう本当に北九州市らしい取組だと思います。「サステナブルなまち」として、まちを彩っていく、ごみが彩りに変わる、これが北九州市の力です。こういったもの。あと、これは「クリスマスマーケット」の写真ではないんですが、これからやります。障害のあるクリエーターの方の商品販売を行っていきます。先日小倉城でありましたよね。これを今度ヒュッテ、小屋みたいなヒュッテのところで、障害のあるクリエーターの方の作品が売られると、売っていく。福祉の枠を超え「障害×イベント」、「障害×クリスマス」、こういう形で、一般市場での販路拡大にもつなげていこうという、こういうクリスマスマーケットで障害のある方のクリエーターのアートに触れることができ、そしてお手に取っていただく、買っていただくことができるということです。右上は、わたせせいぞうさんのオリジナルマグカップを販売し、その売り上げを若手アーティストの活動の支援に回していくという、こういうつながりも生まれることになりました。文化芸術の未来に向かって、若手アーティストの方をしっかりとサポートしていくことが必要です。そんな意味で、わたせせいぞうさんのオリジナルマグカップを販売させていただくことになりました。ありがとうございます。そして今回、学生さんたちの手で商品の開発から販売までを一貫して行う店舗運営、こういったものも行うことになります。ご覧のとおり、いろんな文脈、いろんなコンセプトも加わってきて、さらにまちが広がっていく、まちの鼓動が、いろいろな主題が加わってやっていくという、そういう「クリスマスマーケット」も行っていきたいと思います。そして3つ目になります。つながりが広がって、今度はまち全体を動かす鼓動にしていくということであります。紫川がもちろん中核、震源地となりながらも、小倉のまち全体にこの魅力が広がっていくということで、今年はこの小倉駅前、これは合成ですけどね。小倉駅前のイルミネーションもエモくアップデートされることになります。やはり小倉駅前っていうのは、まちの玄関口でありますし、まちの印象というのを大きく、この北九州市、まち全体の印象を変えていくということで、今回は駅前にどんと、このイルミネーションが行われると。周辺の商業施設の皆様とも力を合わせて、光の量とエリアを拡大をしていきます。小倉のまちに訪れた方、駅に一歩降り立った方が、この北九州市の力、そしてにぎわいを体感することができる、そして非日常の空間に誘われる、そういう取組、仕掛けをやっていきたいと思います。光に導かれながら、商店街へ、そして紫川へ、まち全体へ誘われていくという、こういうような展開をつくっていくというのが今回のアップデートの1つです。もう1つありました。もう1つあります。公共空間というのを新しくする取組っていうのも今回はやっていきます。昨年の「コクラBEAT」を見て、あの取組に賛同していただいた企業さん、「アンサー倶楽部」さん、これいいんですよね。「アンサー倶楽部」さんからの貴重なご寄付をいただきました。そこで、貴重なご寄付、そのご厚志を活用いたしまして、アーティストの発想でつくりました、デザインしたアートのようなベンチを設置をいたします。これはセントシティ前、ちょっと空地がありますよね、空地が。あそこを使わせていただきます。あそこは通り過ぎるだけの方が多いと思います。ちょっと広いなっていうような感じだと思うんですが、通り過ぎるだけだった場所が、座って語らう、そして多くの人が出会う、こういった場所に転換をしていく、新たな出会いを生んでいく。こういった思いで、この民の力で、まさに民の空地、民のご寄付、こういったものを活かしながら、新しい展開をやっていくというようなことでございます。日常の中に新しい、こういった「まちがちょっとここ変わったね」っていうところをつくっていく。これを、官ではなくて民の力でやっていこうという思いを寄せてくださること、本当に心から御礼を申し上げたいと思います。これはまた改めて、詳しくは後日改めてご案内することになっております。2025年秋冬なんですけれども、この他にも鼓動となるようなものが目白押しでございます。今お話ししたもの以外にもたくさんあります。もうこれ1つ1つは言いませんけどね。この間見て「小倉城のオペラ」だったり、「まちかどコーラス」だったり、いろんなものが、もう本当にいろいろあります。「企業対抗歌合戦」とか「わんにゃんフェス」とか「ゴスペルナイト」とかいろいろありますね。もう本当にいろいろあります、「ワールドスケートボード」もありますしね。もういろんなものが、この秋冬、さらに集結をして、この小倉のまち、賑わいをつくっていく、そして本当に北九州市の底力を見える化していく、この価値を見える化していく、こういった取組、「コクラBEAT」、今年も展開をいたします。ぜひ多くの皆様、老若男女、皆さんに来ていただきたいというふうに心からお願いしたいというふうに思います。以上です。「コクラBEAT」以上でございます。

(2)旦過市場の再整備、次のステージへ

市長

次に旦過のお話になります。それでは次に、「旦過市場の再整備が次のステージへ」、旦過市場の再整備は新しいフェーズに入ってきます。「旦過市場再整備 次のステージ」に入っていく、そのことをお話をさせていただきたいと思います。ご存じのとおり、この旦過市場というのは、大正時代から続く100年の歴史を持っています。これまで様々な歴史を刻んできた旦過市場でございます。様々な困難、水害も老朽化も、そして火災も、様々なことがありました。平成21年、22年には2年連続豪雨災害、令和4年には、2度にわたる火災、そして老朽化の問題、様々な課題、困難に直面をしてまいりましたが、市場関係者の皆様と、市内外の皆様のご協力、多くの皆様のお力で数々の困難を乗り越えてきた、そういうドラマ、物語を持っているのが旦過市場でございます。日本全国を見回しても、商店街や市場は今、空き店舗や老朽化の問題に直面をしております。こうした中で、旦過市場は、空き店舗や老朽化の課題を越えて、魅力を高めていこうという、チャレンジをしている今最中あります。国内外の市場もベンチマーク、見比べながら、どういった未来に、次の100年に続いていく市場をつくっていくか、これを今、官民力を合わせて取り組んでいるというのが今の状況です。本当に日本には、高知市のひろめ市場とか、金沢市の近江町市場とか、那覇市の公設市場とか、そういった魅力的なもの、市場がたくさんあります。また海外で言うと、スペインのサンミゲル市場、バルセロナのボケリア市場、ボストンのクインシー・マーケット等々、市場というのはやはり人の賑わいをつくり、市場というのは新しい文化をつくり、市場というのはもう老若男女をつなげてくれる、こういう場所であります。こうした、いろんな国内外の市場をもしっかりと見渡しながら、私たちはこの旦過市場というのを、再整備を通じて、日本の市場の「再生モデル」の実現にチャレンジしていこうという気持ちで今取り組んでおります。そうした意味で、そのチャレンジを進めていく上で、北九州市として新たなコンセプト、しっかり掲げて、旗を掲げて、しっかりとやっていこうということでございます。その要素は、歴史、暮らし、未来をひらく旦過。「未来」を、「歴史」をひらく旦過市場、100年の歴史を誇りにしながら、旦過の新たな扉を「開く」ということをやっていこうと。そして2つ目に、「北九州(市)の台所」として、市民の暮らし、そして、もっとみんなにOPENな市場にしていこうということ、この市場を日本中、世界中に開いていく、こういうような思い、開いていこう。そして3つ目には、未来を拓こうということです。100年の歴史を次の100年に、安全安心で持続可能な未来を「拓く」市場にしていこうということ。この3つをコンセプトにしながら、様々な方と議論しながら、この新しい旦過のコンセプトをしっかり固めていこうということを私どもずっと検討を進めておりました。

市長

このたび、コンセプトが固まりました。それがこちらです。「ひらけ旦過!」、これが、私たちが目指す旦過市場の新たなコンセプトです。「歴史」をひらく、そして「暮らし」をひらく、「未来」をひらく、歴史、暮らし、未来をひらく旦過。そういった、「ひらけ旦過!」ということをコンセプトにして展開をしていきたいというふうに思います。多くの関係者の方々とベクトルを、方向性を1つにして、「ひらけ旦過!」ということでやっていきたいというふうに思います。今後はこの「ひらけ旦過!」を合言葉に、地元の皆さんとともに、魅力ある市場の実現に向かっていきたいというふうに思います。このイメージビジュアルを考え、リーダーシップを執ってくれた若手職員に登場していただきたいと思います。どうぞお願いします。イメージビジュアル、これをつくってくださった若手職員の皆さんです。ではちょっと一言だけ、所属と名前、お願いします。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

産業経済局サービス産業政策課の立花です。

産業経済局サービス産業政策課の村上と申します。

同じく坂口と申します。

産業経済局サービス産業政策課の安部と申します。

市長

はい、ありがとうございます。それで、この「ひらけ旦過!」というコンセプトで、イメージビジュアルを今回、若手職員が中心となって進めてくれました。こういうね。どの辺が今回の、もうちょっと上げてもらって。どの辺が今回のイメージビジュアルの見どころっていうか、どういう思いでつくられているか、少し解説していただけますか。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

はい、ありがとうございます。このイメージビジュアルは「旦過」、この文字を建物に見立てて、そこにたくさんの人がやって来る様子やにぎわいをイメージして、デザインを工夫しています。皆さんに注目していただきたいのが、まず1つが、この辺に野菜、野菜のお店であったり、私が大好きな天ぷらのお店、かまぼこのお店、ぬか炊きのお店、うどんのお店など、今の旦過市場の個店を集積させて、そこににぎわいが生まれている様子を描いています。それからもう1つはこちら。大学生が講義を受けている様子、それからディスカッションをしている様子、また、新たな魅力として、神嶽川でサップをしている様子ですね、そういった、今の旦過市場にはない、新しい魅力も描いています。大学が設置されることによって、今まで以上に若い世代にいっぱい旦過市場に来ていただいて、100年先の未来まで、若い世代が次の世代に旦過をつないでいってもらいたいという思いを込めて、こういうイメージビジュアル、コンセプトを作成しました。

市長

はい、ありがとうございます。これ何かディテールもかなりいろんな思いを込めて、これよく見ると相当いろいろね、旦過の今の魅力、培ってきた魅力とか、これまで「未来に向かってどうやっていこう」とか、いろんなことをたくさん詰め込まれているっていうことですね。もちろんこれはもうイメージビジュアルですから、このとおり全部「ここに何が置いてあるか」とか、それはないかもしれませんけど、そのぐらいね、学んだり、楽しんだり、人が交流したり、そういうことですよね。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

はい。

市長

どうですか、これ。イメージビジュアルをつくる時に一生懸命、何度も何度も試行錯誤してつくられたと思うんですが、どんな思いでずっとこのプロセスをやってこられましたか。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

はい、今旦過地区は再整備を行っているということで、これから新しい建物が建っていくんですが、今の旦過市場の雰囲気や歴史も大事にしたいっていう思いがありまして、新しいものと古いものを共存させたようなイメージにしました。どんどん新しくなっていくだけじゃなくて、やっぱり皆さんが今まで培われてきた歴史っていうのももちろん大事にして、新たな魅力を付け加えて、未来、100年先の未来まで旦過市場が続いていけたらいいなと思っています。

市長

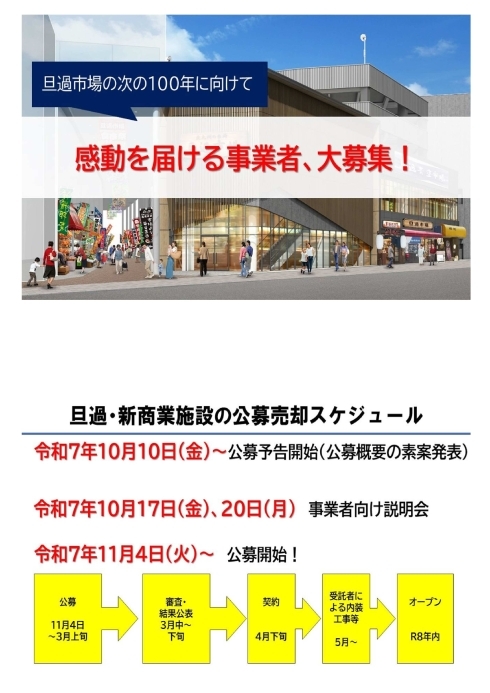

はい、ありがとうございました。その熱い思いをこういうふうにしてくださって本当にありがとうございました。本当に試行錯誤しながら、ずっとこれをつくってくれたスタッフ、あるいは地元の皆さんともディスカッションしながらそうやってつくってくれたってことに改めて敬意を表したいと思います。こういう未来をひらく旦過、ここにご期待をいただきたいというふうに思います。A地区、BC地区、DE地区の魅力を高めていくということで、これから、「1日の通行量を1万人を目指していこう」と、今6,600人なんですけど、1万人目指していこうということをみんなで心を合わせまして、それに向かって100年先の未来まで持続可能な市場をつくっていく、ここに向かってみんなで力を合わせてやっていきたいと、こう思っています。今後とも、安全な市場、魅力ある市場をつくるという大目標に向かって、様々な状況の変化にもしなやかに対応しながら、官民一体で取組を進めてまいります。その1つとして、この「感動を届ける事業者大募集!」ということで、今回1つ募集もお知らせをしたいと思います。旦過市場の再整備につきましては、大きく3つのエリアに分かれておりまして、どのエリアにも1階部分は、どのエリアも旦過市場の雰囲気を保った個店が集積をします。2階以上には、A地区は飲食フロアと駐車場、BC地区は大学をとこういうふうになっていることはご存知のとおりであります。そのうちA地区の部分についてなんですけれども、ご覧のように本年3月から本格的に工事が着工しております。安全最優先、安全最優先で日々作業を進めていただいているところであります。この新たな商業施設の事業者を大募集させていただきたいと思います。2階の飲食フロアについては、北九州の様々な食が堪能できる飲食店舗の集積、1つのイメージとしてです。2つ目に、休日を含め朝から夜まで営業、そして3つ目には、1階で買った食材を2階で飲食できる仕掛けなど、1つのイメージ、例ですけどね。こういったような形で市内から国内外問わず様々な方が訪れられているこの北九州、食の美味しいまち北九州を楽しんでいただけるような施設にしていきたいというふうに思います。これらについては、公募の際に望ましい形態として例示させていただくことで、旦過市場の魅力を高めるご提案というのを募らせていただきたいと思います。「ひらけ旦過!」に向かって、共感いただける事業者の皆様、ぜひ応募いただければと思います。事業者の皆様には、もちろん自由な発想で考えていただきたいと思います。新たな商業施設は、「スケルトン渡し」ということで、この状態でスケルトンの状態で事業所様にお渡しできるということになりますので、旦過市場の新たなシンボルになるような、柱になるような素晴らしい施設をご提案いただけるということを期待をしたいと思います。私自身も機会を捉えて、トップセールスも行っていくことも考えていきたいというふうに思います。ご興味のある方は、ぜひ手を挙げていただけるよう心からお願いを申し上げたいというふうに思います。ちょっと事務的になりますけれども、この公募プロポーザル方式、2階商業床と3・4階の駐車場の集約売却ということで、最低売却価格は、12億3,800万円(税込)というふうになっております。プロセスなんですけど、明日10月10日から公募をスタートいたします。そして、まずは公募概要の素案発表、11月4日から公募を開始し、令和8年4月には、新たな事業者を決定した上で、同じ令和8年内のオープン、ここに向かってこのプロセスを進めていきたいというふうに想定をしております。今後とも、安全な市場、魅力ある市場をつくるという大目標に向かって、様々な状況変化にしなやかに対応していく、官民の力で一体となって乗り越えていく、そういう旦過市場を市民の皆さんと一緒につくっていきたいと、そう考えています。さて、じゃああれですかね。せっかく来ていただいているので、どうぞ写真を一緒に撮ってもらいましょうかね。では、最後締めに皆さんの熱い思いを込めて、立花さん。締めていきましょう。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

最後、「ひらけ旦過!」という合言葉で締めたいと思うんですが、まず私が、「未来に向かって」と言いますので、そしたら皆さんで「ひらけ旦過!」ですね。じゃあいきます。「未来に向かって」。

全員

「ひらけ旦過!」

市長

いいですか。大丈夫ですか。どうもありがとうございました。もう本当に若い職員の皆さん、明るい気持ちでありがとうございます。本当に。この空気感の中でやるっていうね、そこが素晴らしい。こういった形で、旦過の新しいコンセプトに向かって、もう1回ベクトルを合わせてやっていきたいというふうに思います。

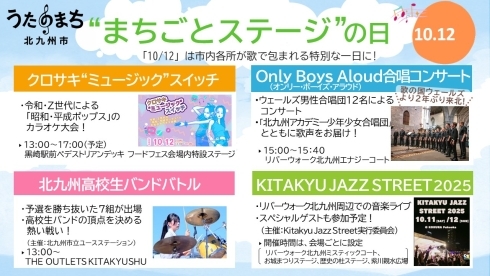

(3)イベント告知(「まちごとステージの日」10/12開催)

市長

最後告知が1個、1つあります。「うたのまち北九州市」というのは、これは掲げさせていただいておりますが、「歌でつながる。歌で華やぐ。」ということで、うたのまち北九州市ということで、このコンセプトで様々な取組、イベントをしていこうということに、スタートしています。まちのそこかしこで歌を通じて人がつながっていく、そういうようなまちを目指していきたいということは、以前お話したとおりでございます。特に10月は、「まちごとステージの日」というコンセプトで、まちのそこかしこで歌が溢れる、こういうようなマンス、月にしていこうということで取組をしております。10月12日は、市内各所が歌で包まれる1日となって同時多発的に、いろいろな歌に関する取組が行われます。黒崎では、令和・Z世代による「昭和・平成ポップスのカラオケ大会」というのが、黒崎駅の前のペデストリアンデッキで行われます。あとこちらですね。「北九州高校生のバンドバトル」ということ、これも北九州市立ユースステーションというところが主催をいたしまして、高校生バンドの頂点を決めるコンテストを行おうということで、今準備を進めております。あと右上が、「Only Boys Aloud(オンリーボーイズ・アラウド)合唱コンサート」というものでございまして、ラグビーを通じて交流を深めてきたウェールズから男性合唱団、このOnly Boys Aloudが来日をされまして、リバーウォークの北九州エナジーコートで、美しくそして力強いハーモニーを響かせると、こういうことになります。前日は地元の児童合唱団の北九州アカデミー少年少女合唱団とワークショップを行いまして、このステージにも合同合唱を披露していただくという予定にしております。あと「KITAKYU JAZZ STREET」、こちらもあります。KITAKYU JAZZ STREETというのもございまして、こちらもリバーウォーク周辺で28組のアーティストが出場するというジャズストリートも展開をされます。「まちごとステージの日」、10月12日、この日に一気に同時多発的に、北九州の街角で歌声が響き渡る、こういう1日になっていきます。10月12日は、北九州市「まちごとステージの日」ということで行います。ぜひ多くの皆様に市民の皆様に、ぜひ楽しんでいただきたいというふうに心から願っております。私からは以上となります。

(4)質疑応答

記者(西日本新聞)

幹事社の西日本新聞梅本です。コクラBEATについて質問させていただきます。去年もコクラBEAT開かれましたけれども、市長は、昨年のコクラBEATの成果と言いますか、まちに何かどんなものをもたらしてくれたっていうふうに感じていらっしゃいますか。改めて聞かせてもらっていいですか。

市長

そうですね。先ほどデータでもありましたけれども、この小倉のまちに多くの人がやっぱり訪れてくれた、市外の方が156万人ってあるんですけど、この組成がすごく興味深いと思うんですけど。今まで北九州に来たことなかった人が2割も来てくれた。そしてまた都心に多くの、、都心に市外から40%の人が来てくれた。これ関係人口というか、交流人口という言い方もしますけれども、北九州市の魅力を、今まで体感することが、まだなかった方が多く訪れてこられたっていうのが1つ。あと若い人たちですね。若い人たちが都心にどんどんどんどんやってきた。「こんなに若い人たちがいたのか」っていうお声が出るぐらいに、多くの人が集まってきたということは非常に大きかったと思います。なので、陳腐な言い方をすればにぎわいと、あるいは北九州市のポテンシャルが見える化されたということになると思います。ただ、先ほど冒頭でも申し上げましたけども、これはにぎわいをつくることそのものが目的でもあるんですが、これは1つのステップであります。この北九州市の持っているまちの価値、ポテンシャルというのを体感をしていただくことによって、やはり投資、あるいは多くの様々なチャンスを広げていくステップとしてやっていきたいというふうに思っています。こういった効果が出てきたんじゃないかというふうに思います。

記者(西日本新聞)

同じくコクラBEATの件で、今年の来場者数と経済波及効果の見込みがありましたらお願いします。

市長

目標値は、集客で言うと、今年は150万人の集客を目標とするということになっています。去年62日間で156万人でした。今年は35日間で150万人を目指そうということになります。経済効果は、去年115億やったかな、さっきプレゼンして、それ116億ですか。ですからやはりこの集客をしっかりやって、そして経済効果も出していく、ここを目標にしてやっていきたいというふうに考えています。

記者(西日本新聞)

期間が、去年が62日間で、今年が35日間で、この短くなった理由とかは。

市長

そうですね。やっぱり濃密にしていこうということです。それで、期間の長さも大事かもしれませんけれども、やっぱり濃いものに、そして大きく、やはり、これ今回パワーアップしたので、またそれをずっと期間も全部長く全部パワーアップするっていうのは、またそれもいろんなリソースの問題もありますけども、太く短くじゃないですけれども濃密に、よりインパクトの強いものにしていこうというような思いがございます。

記者(西日本新聞)

分かりました。幹事社からは以上です。

記者(KBC)

KBC中野です。まず、(旦過市場について)今回の公募によって、この建物の完成とかそれから開業スケジュールに何か影響があるかどうかっていうところを、改めて教えていただきたいです。

市長

そうですね。この辺りはまずスケジュールについてはもう影響はありません。どうぞ。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

産業経済局サービス産業政策課長の大庭と申します。今回の募集によって、スケジュールの影響ということは一切ございません。

記者(KBC)

建物は今年度に完成して、開業は来年中というのは、当然それに向けた開業を取得する事業者に努めていくというか、お願いしていくっていう感じですかね。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

左様でございます。今、A建物自体は今年の3月に本格着工いたしまして、来年の春には建物が完成すると。それと同じタイミングで契約をして、速やかに内装工事に入れるようにすると、そういうようなスケジュールでございます。

記者(KBC)

それから、この旦過についてもう1件、トップセールスをっていうようなお話もありましたけれども、現時点では関心を示しているとか、こっちに問い合わせがあってとか、そういったことはあるんでしょうか。

市長

そうですね。今、事業者の方にも、9社にヒアリングを実施をいたしまして、また関心を持っていただけそうだという方事業者9社にヒアリングを実施させていただきました。それ以外に報道を見て、関心があるという問い合わせを受けた事業者様が3社あるということでございます。またさらに明日以降、本格的にPRを進めて、旦過市場の魅力にご関心を持っていただけるご提案が多く集まるように、私、努力していきたいと思います。そしてその際に、必要になれば私自身も、トップセールスなんかもしていこうかなというふうに、必要があれば考えております。

記者(KBC)

その9社とか、あるいは3社っていうのは、業種とか、それから地元北九州の企業かとか、そういうのは何かどういう。北九州の企業もあれば、県外の企業もあればっていう感じですか。

市長

そうですね。ちょっと個社名を言うのが、ちょっと信頼関係の中でどうなのかっていうのがちょっとあるので、それは止めといていいんですけど、市内外問わずというふうに言っていいんですね。はい、どうぞ。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

サービス産業政策課でございます。ヒアリングをした事業者で、また問い合わせを受けた3社とも市内の事業者もございますし、市外の事業者もございます。双方ございます。

記者(KBC)

ありがとうございます。

記者(TNC)

TNCの富﨑です。引き続き、旦過の公募の関連と言いますか続きなんですが、このプロポーザルを受けて募集をなさっている。これはあれですか。北九州に寄せたっていうか、北九州らしいような店舗運営をしていただくにあたって、やっぱり地元を優先するとか、そういった感じになるんでしょうか。今までは市場の経営者の方々が入って、「2階の部分は何かやろうか」みたいになっていたところが、どう担保されると言いますか、北九州らしさ、旦過らしさをどうやって維持されるのかなというふうにちょっと思ったものですから。その辺り教えていただいていいでしょうか。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

サービス産業政策課でございます。本件、明日から公募の予告という形で素案を発表させていただきますが、その中で今の市場の旦過らしさが、どこまで残っているのかという評価基準をお示しをいたします。そういった中で、もちろん地域とどう連携して、ものができていくのか、また1階とか個店とどう連携が図られているのか。そういうふうな優れた提案というのを、募集をしたいと思っております。また素案の中では、市内事業者に限ったものではないんですけど、やはり市内事業者であれば、少し加点をさせていただくと、そういったようなことも考えてまいりたいと思っております。以上でございます。

記者(TNC)

地域の経済の活性化ということを考えると、東京とか、そういうところから来られた業者さんよりも、やっぱり地場でしていただいたほうが、お金も市内なり地域なりに回っていくのかなと思うんですが、その辺りの判断としてはどうなんでしょうか。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

サービス産業政策課です。地元の方からは、やはり北九州らしさを残すためには地場企業がいいという声もございますし、一方で、より魅力的なものをするというところにおきましては、市外の方もですね、この間の火災の時もそうですけど、市外からも多くのご支援をいただいているところがございます。ですので、市外であっても、「この旦過のために」というような事業者であれば大歓迎したいというふうに思っております。以上です。

市長

やっぱりそこはもう「ひらけ」、「ひらけ旦過!」ですからね、はい。

記者(TNC)

市の関わり方としてはどんな感じで、そのプロポーザルをして企業が決まったってなると、適宜、話には入ってくる感じになるんでしょうか。

市長

もちろん、このプロセスを市のほうでしっかりとやっていくということでありますし、今回のコンセプトもそうですし、また今回のこのプロセスもそうですし、市としても、この大切な旦過をしっかりとつなげでいけるように関わっていきたい。ただ官民一体でやらないといけませんからね、そこは一体となってしっかりやっていきたいというふうに思います。

記者(共同通信)

今の点でお伺いします。共同通信の安達と申します。旦過の件、今、担当課からございました市内事業者への加点の部分についてなんですけど、これはどのような程度になるのか、可能な範囲で教えてください。それをこのプロセスの中で、文字どおり点数化されるようなものなのか。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

詳しくは明日、素案として出させていただきますが、100点満点のうち何点分かは地元の方が参画をしていると、1社じゃないといけないということもございませんので、地元の方が関わっているかどうかというようなところで評価をさせていただく予定にしております。

記者(共同通信)

具体的な数字も明日。

担当者(産業経済局 サービス産業政策課)

そうですね、はい。

記者(共同通信)

分かりました。ありがとうございます。

記者(毎日新聞)

毎日新聞、山下です。ちょっと発表外で、議会の関係をちょっとお伺いしたいんですが、昨日の議長定例会見のほうで、市議会と執行部のその情報のやり取りについての言及があって、その中で「指針づくり」っていうことに触れられたんです。なので、ちょっとまだ議会がどういうことをされるのかは分かってない状況ですが、その「指針づくり」ということに対して、まず提示されて、どのようにお考えでしょうか、感じられているでしょうか。

市長

そうですね。根回しについて、何かルール、指針をつくったほうがいいんじゃないかというご提案をされたのではないかという認識をしています。本当に、やはり議会と執行部のコミュニケーション、これは大切なことであり、私たちもそれを丁寧にやっていこうということで、これまでも誠実に努力をしてきたところでございますが、今回、やはり市民の皆さんにとって、しっかりと市議会、そして執行部、こことコミュニケーションを取っていくということは大切なことであり、私どももできるだけ丁寧に、そして早く情報を提供できるように努力はしているところでございます。今回、議長からそういうふうに、「もっとコミュニケーションを取っていこうよ」っていうこのお気持ち、あるいはメッセージをいただいているというのは大変ありがたいことだというふうに思います。やはりそこを、しっかりコミュニケーションを取っていく、深めていくというのは大事なことだろうなというふうに思います。そうした中で、1つのアイデアとして「ルールをつくって、ルールでしっかりと定めていくべきじゃないか」というようなご提案があったように聞いていますけれども、やっぱり信頼関係っていうのは、どの人間関係もそうですけれども、ルールで縛るよりも日々の日常的な会話、対話、そしてコミュニケーション、信頼、これが大事だろうというふうに思います。いろいろなやり方はあると思いますけど、私どもとしては、しっかり信頼関係を築きながらやっていくのが市民の皆さんのためでありますので、ルールづくりよりも日々の率直の対話、こういったことを大切にしていったほうが、しなやかで非常にやさしい、また健全なコミュニケーションというのが取れるんじゃないかなというふうには思っておりますので、そこはしっかりこれからもコミュニケーションに努めてまいりたいなというふうに思っております。

記者(日本経済新聞)

日経新聞の木下です。洋上風力について伺います。先週「再エネ海域利用法」によるウインドファームの開発で、響灘地区が「有望区域」に格上げされました。今、建設中の響灘ウインドファームのさらに西の海域を想定したものです。洋上風力のサプライチェーンづくりを目指す北九州市にとって、またその近くの海域で、そういったプロジェクトが進んでいるっていうことについて、どのように受け止められているでしょうか。

市長

はい、ここはちょっときちっと、もう公的なお答えになるので、きちっとお話しします。10月3日、福岡県が、洋上風力発電の導入を目指している福岡県響灘沖が、これまでの「準備区域」から一段上がった「有望地域(区域)」に格上げされたということが国から発表されたという事実関係になっています。福岡県響灘沖につきましては、北九州市におきましても、促進地域(区域)への速やかな指定を国に要望するなど、福岡県さんの取組を積極的に後押ししてきたという立場にございます。北九州市、さはさりとて、全体感としてお話しすると、やはり北九州市としましては「風力発電関連産業の総合拠点化」、これを目指す。そして、「地域の再生可能エネルギー導入の拡大」ということに積極的に取り組んでおります。こういった中で、今回の「有望区域への格上げ」というのは、これに関してさらなる弾みを付けるものであり、大変喜ばしいこと、そして歓迎をしたいというふうに考えております。

記者(日本経済新聞)

洋上風力はご存じのように、三菱商事の撤退など、今、日本での開発、世界含めて非常に逆風な状況にありますが、そういった状況も含めて、そのサプライチェーンづくり、これからどのように進めていかれるお考えでしょうか。

市長

そうですね。前もご質問いただいたかもしれませんけれども、いろいろな、それこそいろんな風が吹きますからね。この洋上風力をめぐっては、様々な状況の変化はあります。ただ洋上風力というのは、非常に長尺、あるいは中期・長期の視点を持って、腰を据えて、重心を低くして取り組むべきものだというふうにも考えております。今回、やはり三菱商事の話などもありました。ただ、洋上風力のエネルギー政策上の位置づけというのは、国家としてしっかりと位置づけられており、これは変わっていないというふうに認識をしております。もちろん、状況は常に分析をし、しっかりと事実関係を整理をしていかなければいけませんけれども、武藤経済産業大臣もおっしゃっているのですけれども、「エネルギー政策上の洋上風力の位置づけは変わらない」ということを明言されておられますし、私どもも国や先行する地域の動向をしっかりと注視しつつ、私たちが自治体としてできる取組、これをしっかりと着実に進めていきたいというふうに考えております。

記者(KBC)

KBCの中野です。すみません、発表外から2点質問させていただきます。先日、先月末ですかね、いわゆるムスリムの、ムスリム対応の給食といったような現実がSNS上で拡散をされて、市長や教育長も会見や囲み取材等をご対応いただくようなことになりましたけれども、今回、新しい自民党の総裁が決まって選出をされて、日本の政治のあり方もこれから大きく変わるというタイミングであるということも含めて、改めて今回の騒動の総括と、それから、もっと広く、「国の無策」というようなお話もありましたけれども、多文化共生に関してお考え、その辺りをお聞かせいただければと思います。

市長

そうですね。自民党の総裁がどうこうということ関しての影響というのは、ちょっとそこはまだ、総理になるかどうかも分からない状態なので、ちょっとそこは、コメントは差し控えたいと思います。私が評価するものではないと思いますが、ただ、いずれにしても、国の政策というのは引き続き注視をしていく必要があると思います。先日お話しいたしたとおりでございます。本当に今、現実に目の前で、様々なこの思い、不安や戸惑いがある市民の皆さんも、あるいは国民の皆さんもたくさんおられるということも1つあるでしょうし、他方で、やはり私たちが、こういった、市民の皆さんのそうしたご不安を正面から受け止めつつ、全ての市民の皆様がともに生きることができる、そういう健やかな共生の道、これを大切にしていきたいと思います。ただ殊更に外国人の方を優遇したり、行き過ぎた配慮するということでは決してありませんけれども、今回の給食についてはもうこの間申し上げました。みんなで食べられる給食、みんなが繋がるために給食はあります。みんなが食べられる給食、これはやはり大事な、目の前の困っている子どもたちを見る中で、しっかりと実現をしていきたいというふうには思っています。

記者(KBC)

ありがとうございます。それからもう1件です。皿倉山のスライダーの件なんですが、今設置をされている、有識者等による検討会を一部公開するというような表明が市からありましたけれども、改めてどういったところを公開していくとか、逆に公開はできないとか、今後の見通しの部分を教えていただければと思います。

市長

なるほど。どういったところがあるのかとかいう。

記者(KBC)

その検討を公開できない部分もあるというふうに伺っていたので。

市長

そうですね、議会でも議論あったところです。はいどうぞ。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

都市整備局河川公園部長の竹島と申します。この検討会議、今回の皿倉山のあり方の検討会議、この会議を始めまして、初めに「市政運営上の会合は、会議の公開に努めるもの」とされております。一方で「特定の個人の識別、不利益を被るおそれがある個人、企業などの情報、検討過程の公開により、率直な意見の交換や検討の中立性の阻害、あるいは混乱が生じるおそれがあるものなどに関する事項を検討する場合は、非公開とすることができる」とされております。この皿倉山の「滑り方あり方検討会議」の公開の適否につきましては、この検討会議の構成員の合意により決められるものであります。例えば、怪我をされた方の年齢、性別、体重、服装などの情報、企業の内部情報などを公開することは、個人情報保護などの観点から不適切であること。検討過程の断片的な情報が公開されることで、検討の方向性について予断を与え、誤解や臆測を招くおそれがあること。3つ目に、検討における個々の構成員の発言が公開されることで、心理的安定が保てず、発言の萎縮を招き、かえって深掘りの検討を確保できなくなることなどが懸念されます。こうした場合には、構成員の合意により、「公開になじまない」と判断されることもあります。基本的な考え方に変更はございません。要綱上、会議の公開・非公開につきましては、構成員が判断するものでありまして、皿倉山の滑り台のあり方を専門的見地からご意見をいただく構成員の方々と共有しまして、適切に検討会議を進めてまいりたいと思っております。以上です。

記者(KBC)

方向性はいつ頃、そういう公開が始まるかとかっていうことも、構成員の方々の判断というか、考え次第というところでよろしかったでしょうか。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

河川公園部長です。そのとおりで、今後検討会議、今スケジュール調整中でございますが、検討会議決まりましたら、その内容によって「これは公開できるもの」、また「これは非公開にすべきもの」ということを構成員の方々の判断に委ねていくというようなことでございます。以上です。

記者(KBC)

ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他、ご質問ございますでしょうか。

市長

よろしいですか。

担当者(市長公室 報道課)

それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。