|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 |

(1)2025夏・こども子育て応援パッケージ《第1弾》(PDF:585KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

9.令和7年(2025年)7月17日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

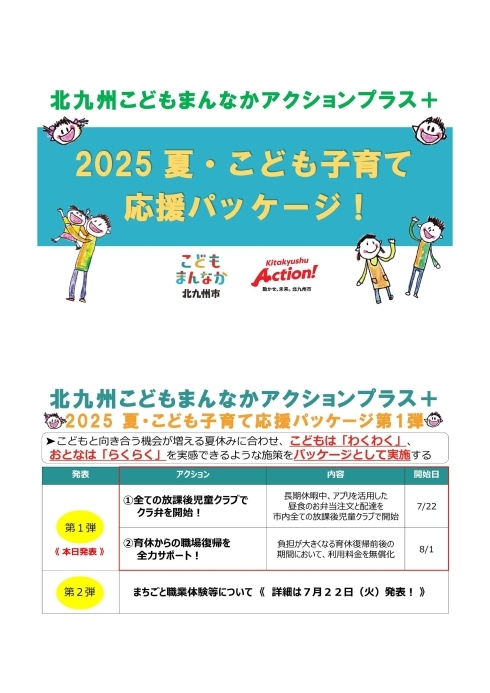

(1)2025夏・こども子育て応援パッケージ《第1弾》

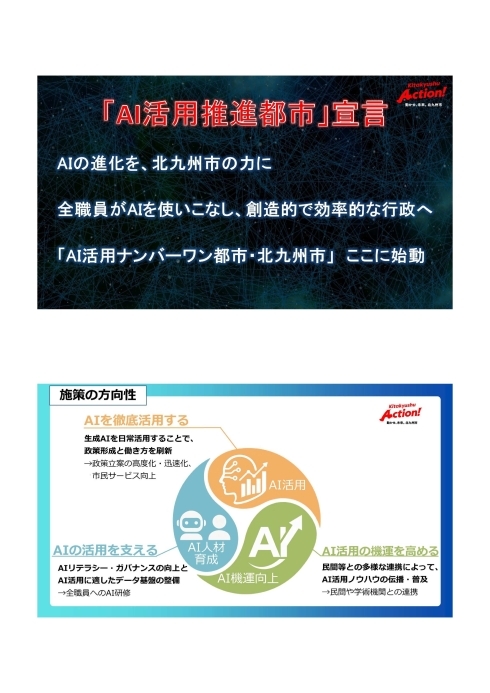

(2)AI活用推進都市宣言

(3)小倉デジタル城下町大作戦

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)2025夏・こども子育て応援パッケージ《第1弾》

市長

おはようございます。では定例会見始めさせていただきたいと思います。ちょっと時間が限られているので、少しテンポよく今日はいきたいと思いますけれども、私の発表事項をいくつか発表させていただきたいというふうに思います。まず「夏のこども子育て応援パッケージ第1弾」の発表をさせていただきたいというふうに思います。北九州市では、「こども」「こどもを育む人」「こどもを見守る人」、3つの視点から総合的に施策を実施する「北九州こどもまんなかアクション+」というのを実施をしているところでございます。今日はこの一環として、様々な施策を取りまとめた「2025 夏・こども子育て応援パッケージ」の第1弾、実施を発表いたします。詳細、正面のモニターご覧いただきたいと思います。こちらですね。これから夏休みに入っていくということで、楽しみにしているお子さんたちたくさんおられると思います。ぜひ楽しんで遊んでいただきたい、いろんな経験をしていただきたいと思います。それで、この時期に合わせて、こどもは「わくわく」、おとなは子育てにゆとりが生まれ「らくらく」を実感できるような施策をパッケージとして実施をしていきたいというふうに考えております。まず本日は第1弾として、1つは、「全ての放課後児童クラブでクラ弁を開始します」という話が1つですね。それから、「育休からの職場復帰を全力サポートする」と、この2つでございます。まず第1弾、全ての放課後児童クラブでクラ弁を開始をいたします。

市長

クラ弁については、去年スタートをしております。夏休みにお昼ご飯の準備、ランチの準備、お弁当の準備を、負担を減らしていけないかというところから始まったクラ弁でございますけれども、「お弁当をつくらないでもいい」という日をつくっていきたいということで、市内の129箇所ある全ての放課後児童クラブで昼食のお弁当、通称「クラ弁」を提供させていただくことにいたします。クラ弁はスマホから簡単に注文・決済ができて、子ども向けのおいしいお弁当がクラブに届くというようなものでございます。昨年度はモデル実施をしたんですけれども、今年度は7月の22日から市内の全てのクラブでスタートをいたします。保護者の皆様には安心してご利用いただき、朝の貴重な時間を子どもさんと向き合う時間にしていただきたいなというふうに願っております。スマホで注文して届くわけですが、129(クラブ)21日間に増えている、お弁当のイメージ。お弁当、給食も含めて子どもたちのお昼ご飯っていろいろと注目されているところでございますが、これがクラ弁の実例ですね。皆さんこれどう思われるかは分かりませんけれども、いろいろあるかと思いますが、こういうクラ弁。こういった形でスマホですぐ注文できて、夏休みのお弁当作りのご負担を減らしていただきたいということで、このように準備をさせていただきたいと思います。これサンプルとしていくつかありますので、もしあとでご関心ある方は見ていただければ、持っていかないようにお願いいたします。これクラ弁ですね。ということで、あとこういうバージョンもありますね。これはあれですね、ちょっと北九州っぽいからこれっていうことですね。こういうのもあります。ぜひあとでまたご関心ある方はご覧いただきたいと思います。これが1つなんですが、もう1つ。ご記憶にもあるかと思います。私ども北九州市で「シン・子育てファミリー・サポート事業」というものをやっております。「シン」ですね、「ファミサポ」というのは国全体、全国でやっていますけど、「シン」というのは私たちが独自にやっています。これが去年「2024年度 ベスト育児制度賞」というのを受賞したと、「少子化対策部門賞」というのを受賞したということは、ここで発表させていただいたかと思いますけれども、この「シン・子育てファミリー・サポート事業」、これを、全国でこの賞をいただいたということに留まらず、さらにパワーアップしていきます。それがこちらです。「育休」に焦点を当てます。育休からの職場復帰を全力サポートしていきたいというものでございます。2024年度受賞した、この「シン・子育てファミリー・サポート事業」、「シン・子育てファミサポ」をさらにグレードアップしまして、特に子育てとお仕事のご負担の両立が難しくなる、大きくなる育休復帰前後の期間は無料ということで、「無料」で子どもの預かりや送迎などを支援するという取組をスタートいたします。「シン・ファミサポ」をさらに一歩拡充をしていきます。通常「シン・ファミサポ」は(令和)6年10月に、利用料1時間500円ということで利用料も下げました。そしてサポートしてくださるシニアの皆様への報酬も上げました。そういう形でやってきたんですが、さらにこれを(令和)7年8月には、育休復帰1年目の会員の方につきましては、最大14ヶ月、育休復帰前後の期間14ヶ月、1回2時間×24回まで、すなわち料金最大2万4,000円が無料になります。ちょっと違う番組みたいな気がしますけど、2万4,000円が無料になります。これはやはり育休前後のご負担、やっぱり特に「子育て」と言っても長い期間いろいろありますけど、その中でも育休復帰の期間、これをさらに応援したいという思いで、最大2万4,000円分無料になるということで、ぜひお使いをいただきたいというふうに思います。ワンコインということもやりましたけれども、さらにそれを拡充をしていきます。これを活用することで、子育ての負担軽減、スムーズな職場復帰に繋がればというふうに思います。お問い合わせは、この「シン・子育てファミリー・サポートセンター」、こちらにお問い合わせをいただきたいというふうに思います。まず第1弾ということで発表させていただきました。この2点でございます。まだ第2弾も近日中に発表したいというふうに思っておりますので、またそれは後日発表させていただきたいと思います。夏休みが始まる子育て、これを応援したいという思いでスタートをしております。

(2)AI活用推進都市宣言

市長

さて、次はちょっと毛色が変わってきますけれども。2つ目はAIでございます。生成AI、人工知能、本当に世の中大きく一変してきているということでございます。今日、「AI活用推進都市」宣言というのをさせていただきたいと思います。「AI活用推進都市」に向かって「AI活用ナンバーワン都市・北九州市」に向けた挑戦をスタートをしていくという内容でございます。近年、AIの進化が目覚ましく、世界各地でAIを活用した先進的な取組が次々と生まれております。先月訪問させていただきました台湾の高雄市やインドのテランガナ州、こういったところでもAIは、都市運営や交通管理、農業、産業振興など幅広い分野で活用され、大きな成果を挙げております。高雄市では私も視察いたしましたけれども、3万台以上のカメラ映像をAIが解析をして、交通事故や災害時の緊急対応時間を80%短縮しているということもあります。あと交通量というのをリアルタイムに見て、AIが信号のサイクルを最適化する、これによって待ち時間が最大76%減少するというようなことでも使われています。まだ日本でここまでやっているところはないですけれども、こういう動き、世界を見ていくと、あとインドでは7,000人を超える唐辛子の農家が、AIに土壌検査や品質検査を活用して収穫量21%増加というような形で、このようなことも行われています。これごく一例ですけれども、自治体レベルでもいろんなAIの活用によって行政の形というのは変わってきているというのが世界の状況です。他方、北九州市を見てみますと、北九州市もこれまでいろいろな努力してきました。「DX先進自治体」として北九州市はやってきました。もう皆さんもご案内のとおりです。DXを強力に推進、「デジタル・トランス・フォーメーション」を強力に推進をしてきたのが北九州の取組でした。スマらく区役所、「書かない」「待たない」「行かなくていい」区役所と、こういうのをつくって進めてまいりました。それで「日経(自治体DXアワード)」であったり、「夏のDigi田甲子園」、こういった辺りでも受賞、優勝させていただいたという経緯がございます。また、DXの業務効率化で年間10万時間の作業時間を削減するというようなことにも取り組んでまいりました。そしてDXの人材育成、これもあちこちで話題、私も聞かれること結構あるんですけど、3年間で職員の3分の1をDX推進・中核人材にしていくということも取り組んできたところでございます。ただ今回、私たちはさらなる変革に向け、次のステージとなる新たな挑戦を始めてまいります。本日、北九州市は「AI活用推進都市」というものを宣言いたします。この内容、まず1つ目。AIの急速な発展と社会実装が進む中、北九州市は、行政運営の高度化・効率化、社会課題の解決、さらには市民サービスの向上や地域産業の活性化を図るため、AIの徹底活用を全庁で推進してまいります。そして2つ目。全職員が自らの業務にAIを積極的に取り入れ、使いこなすことによって、より創造的・効率的で、変化に柔軟かつ果敢に対応できる自治体への変革を目指します。そして3つ目。官民連携を一層強化し、これからAIがもたらすイノベーションの波をいち早く捉えることで、「AI活用ナンバーワン都市・北九州市」の実現に向け、全力で取り組むことをここに宣言をいたします。AIの活用、これは民間企業ではなくて行政の形、公共サービスの形も大きく変えていくもの。各いろんな自治体の研究をスタートしておりますし、実証も始まっております。ただ、やはりそんな中だからこそ都市間競争にしっかりと打ち勝っていくという意味でも、また市民の皆さんのサービスを少しでもよくしていくという意味でも、AIの活用というのにさらに注力をしてまいります。そのAIでどういうことができるのだろう、AIって一言で言っても、皆さんも「ChatGPT」とかもいろいろ使われたことはあると思います。「こんなことできるんだ」っていっぱいあると思います。これは今後どういう、やっぱり社会課題の解決、少子高齢化や社会課題の解決、複雑化に迅速かつ効果的に対応していくというためには、AIの活用による自治体の変革というのは不可欠だと考えております。何よりも大切にする、もう大根本はやはりユーザー主義への転換ということになります。本当の行政を、申請されたから、やってきたから対応するということではなくて、それをユーザー側に回って、どう新しい行政のサービスモデルにしていくのかということが大事になります。DXで生み出された時間やマンパワーを行政需要の先回りなどに繋げていく、そういった、DXを使いながらサービスを上げ、そして生み出された時間とマンパワーを、行政需要の先回り、そして一人一人にフィットしたサービスの提供、市民・地域・企業のマッチングなどに使っていくということが考え方であります。まだまだいろんな試行錯誤が国でも自治体でも行われていますけれども、様々なデータを活用して、未然にこういった問題が生じてくるということを先回りして発見をしていくということも大きな方向性としては大事です。そしてこれだけもう今の時代、スマホを使っても何を使っても一人一人にフィットした情報などが出てくる、これは、構図はいろいろ言われていますけれども、やはり一人一人にフィットしてきめ細かい行政というものをやっていく上で、AIというのがものすごく大きな効果を発揮し得る。そしてAIというデジタルの中で、プラットフォームができていく中で、課題を持っている市民、あるいは地域、それと、そういった課題を解決できる企業、そういったところはマッチングされていく。また企業相互のマッチング、市民相互のマッチング、こういったこともやはりAIの力、DXよって変わってきているという流れが、将来に向かっては描くことができます。こういった「AI活用ナンバーワン都市」に向かって北九州市進んでいきます。具体的には3本柱、まず「AIを徹底活用する」ということですね。オレンジの部分、政策立案を高度化・迅速化していくためには、最先端の生成AIを活用した政策立案の高度化・迅速化、AIを活用した社会課題解決や市民サービスを向上していく。やはりどんどんどんどんスピードが求められていく、どんどんどんどん最適な解をすぐ市民の皆さんにお届けするということがどんどん求められていきますが、そうした中で、AIを活用して、なるべく早く、そして正確にしていくということが必要です。また、それを実現するためにはやっぱり人が必要です。これは、先ほどDXの人材をつくっていくという話をしました。ただ、やはり全職員へのAI研修、これも行っていきます。そして、使って人が育っていけば、また機運が高まっていくということで、また民間や学術機関との連携など包括的な施策を展開をしていきます。この3つをグルグル回していくことによって、「AI活用推進都市」というのを目指していくと、「AI活用ナンバーワン都市」というのを目指していくというのが私たちの戦略です。目標です、目指す姿。これ令和9年度までと。戦略ですけれども、もちろんAI活用の基盤構築というのは、いろいろここに書いてありますように、実証実験したり、様々な庁内、生成AIを使える環境の整備、こういうのをやってきております。「AI活用推進都市」宣言、今日いたしました。これでさらにブーストしていくわけですけど、実証から実装、チェック、試してみながら実際に使ってみるというベース、そしてさらにAI時代の「次世代自治体」へと変わっていくということを目指し、まずは令和9年度まで社会課題の解決、AIで10件、業務時間削減時間10万件、職員の生成AI活用率90%という目標に向かって、取組の成果を明確に可視化をしていきたいというふうに思います。「こういう全体の戦略で進めていくんですよ」ということはお伝えさせていただいて、

市長

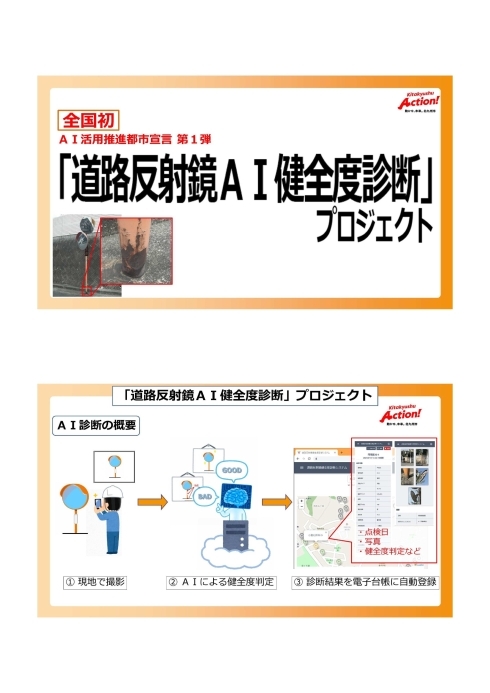

例えばどういうことするのっていうのをまずお話しすると、第1弾として「道路反射鏡AI健全度診断」プロジェクトというのを、まずスタートをいたします。道路反射鏡というのはこれですね、これミラーですね。やはり老朽化などが進んで、こういうふうに腐食していくということが現実に起こっているというのが今の状況でございます。ここはあれですね、課長が。ですよね。

担当者(都市整備局 道路維持課)

ここからは私が。

市長

私がそれを言ってもあれなので、説得力のある現場の声をちょっとここで。

担当者(都市整備局 道路維持課)

都市整備局道路維持課長の下田でございます。すみません、ちょっとモニターを見ながらですので、少し前に出させていただきまして。道路施設の維持管理につきましては、対象となる施設が非常に多いということで、点検に多大な時間・労力・費用がかかること、それから客観的な評価が困難であるといった課題がございます。このプロジェクトは、こういった課題をAIの活用で解決できないかという考えの下、3年前から取り組んでまいりました。今回開発しましたのは、AIを活用しました道路附属物の「健全度診断システム」でございます。このようなシステムの本格運用は全国で初めてです。まず本システムの開発にあたりまして、道路反射鏡、いわゆるカーブミラーですけれども、これを対象とした理由です。構造がシンプルで、かつ構造の類似する他の道路施設、例えば照明灯とか、そういったものへの横展開が見込めるからでございます。このシステムは、スマートフォン・タブレット、こういったものでカーブミラーを撮影するだけで、AIが健全度を診断し、さらに結果を電子台帳に自動登録できるというもので、これまでの課題の解決に大変効果があるというふうに考えております。次お願いします。具体的なシステムですけれども、まず(1)です。まず作業員がスマートフォンやタブレットでカーブミラーの写真を撮影し、システムに送信します。次に真ん中の(2)ですけれども、送られてきたデータをAIが即座に健全度の判定を行います。このAIは、過去の調査結果を用いまして、約8万7,000枚の画像データで学習を行っております。熟練技術者に匹敵する診断精度を確保しております。つまり(1)の現場撮影は、熟練技術者ではなくて、どなたでも可能という利点がございます。さらに(3)ですけれども、診断結果は点検日や写真などのデータとともに電子台帳に自動的に登録され、管理部門で速やかに共有できるようになっております。これまで行っていました、職場に戻って分厚い紙の台帳をつくってファイルに綴じ込むという面倒な作業が不要になっております。次お願いします。このシステムの具体的な導入効果でございます。業務効率化として作業時間、それから費用削減として点検コスト、これらが従来から約47%、たまたま同じ数字なんですけれども、約47%削減できるというふうに見込んでおります。このシステムは地元の交通安全施設(業)協会さんのご協力の下、スタートアップと共同開発をいたしました。今後もご協力をいただきながら、使い勝手、ユーザーインターフェースの改良による使い勝手のさらなる向上を図るとともに、カーブミラーだけでなく照明灯、標識支柱、それから他の公共施設などへの横展開を考えております。私の説明は以上です。

市長

はい、ありがとうございます。実際にこの現場では、ものすごくこれは大きな効果がある、負担軽減になるっていうことなんですよね。その何か生感が私よりあれかなと思ったんですけど、何かコメントありますか。これによってどう。

担当者(都市整備局 道路維持課)

そうですね。土木とAIっていうのはあまり、その親和性があったところがあまりないようなイメージがあるかと思いますけれども、これを開発して非常に、今後の展開の第一歩として非常にAI使えるなというふうに実感をしております。

市長

これによってやっぱり47%の業務時間、あるいはコストももちろん減っていくっていうのは、これは大きいということですよね。

担当者(都市整備局 道路維持課)

そうですね。道路施設というのは非常に多くございます。例えば橋梁とかトンネル、それからこういったカーブミラー、照明灯、たくさんの施設ございますので、点検を1つ1つ、我々適正な維持管理に向けてやっております。その費用とか労力というのは膨大ですので、これを、少しでも作業時間を削減して、それから点検コストを下げるといったところに、AIっていうのは非常に有用であるというふうに今回実感をいたしました。

市長

ありがとうございます。本当に暑い日も寒い日も、現場では皆さんがこうやってコツコツコツコツ、人知れず点検をされているというこの労力、あるいは頑張りをやっぱり少しでも軽減して、またそういう部分を有効な政策立案に使っていける、そういうような流れの中にこのAIを使っていくっていう、このチャレンジをスタートしようということで、一緒にこれをまた進めていきたいというふうに思います。すみません、ありがとうございます。このように、この取組は全国初めての本格的な活用の展開事例となります。まさにAIを活用した社会課題の解決に向けての象徴的なプロジェクトとしてしっかりと進めていきたいというふうに思います。この取組を皮切りに「AI活用ナンバーワン都市・北九州市」の実現に向けて、未来に向けた挑戦と変革の一歩を目指していきたいというふうに考えております。

(3)小倉デジタル城下町大作戦

市長

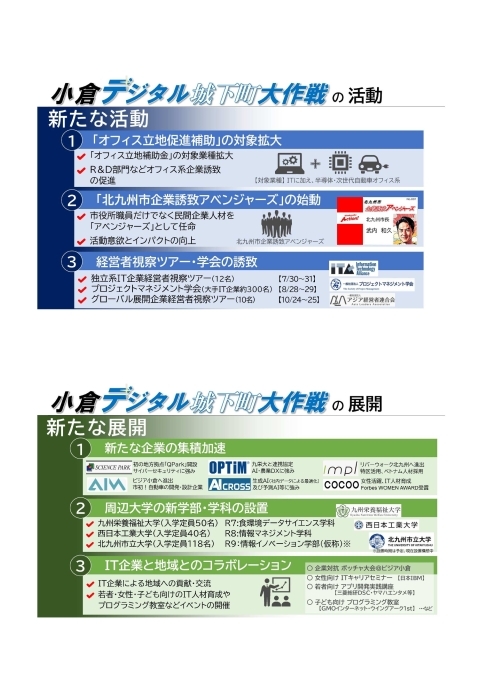

さて、そして次に発表事項ですね。ちょっと似た分野にはなりますけれども、今日は「小倉デジタル城下町大作戦」というものをお知らせさせていただきたいと思います。デジタル城下町、ここに向かって、城下町として歴史のある小倉城・小倉都心部を、企業や働く人が集う魅力的なオフィス街としてこういうような取組、加速してまいります。北九州市では、これまでIT企業の誘致・進出というのも進んでまいりました。直近で、10年間で231社のIT企業が進出をしております。そして、特に令和この6年度見ていただくと、5年度もそうなんですけれども、見ていただきますと、6年度で言うと過去最高の48社、グググググッと来て48社が進出をするという非常にもうスピードアップしてきているというのがこれ一目瞭然かと思います。そしてその中にはIBMさん、GMOさん等々、もうメジャーなIT企業も北九州市に進出をしてきているという、非常にこの「誘致をしている」というステージから「集積をしている」というステージに変わっていきました。もはや今北九州市のもう1つの顔は、IT企業の集積するまちだという側面があります。この10年間でもう4,500人の新規雇用も創出してきたと、その勢いが増してきているということでございます。もともとテクノロジーがある理工系人材が3,000人いる。様々な要素から北九州市というのはIT企業にも非常に高い評価をいただいていること、またご尽力いただいている皆さんに御礼を申し上げたいと思います。このIT企業、何が意味が深いのかっていうことを見ていただくと、実は若者と女性の雇用創出に非常に寄与しているという側面があります。これを見ていただくと、IT企業の年齢を見ていきます。そうすると、これはIT企業従業員の年齢構成。右側は北九州の全業種の従業員の年齢構成。これ見ていただきたいと思います。そうすると、実は若者、30代下の方が、IT企業の場合57%を占めているんですね。全業種では32%、非常に大きい。そして女性、30代以下に絞ってみても、女性の30代以下っていうのは34%を占めていると。全業種では15%に留まっているということで、若い方、あるいは女性といったような観点からも非常に多くの雇用機会を創出しているというのがIT企業の特徴であり、そして、北九州市の産業雇用構造を進化させるために非常に大きな意味を持っているのがIT企業であられるということは、よく分かるかと思います。特に小倉駅周辺はIT企業が集積をしております。もう皆様も看板や、あるいは様々なオフィスの所在というのを見られることが多いと思いますが、この10年間で200社が新増設、新設・増設しているという状況にございます。

市長

また、BIZIA(ビジア)小倉などの新たなオフィスビルの建設、旦過市場への北九州市立大学新学部の設置なども進められておりまして、IT企業や理工系人材が非常に注目をする、そして集まるまちへと変貌しつつあります。本当にこの小倉駅を周辺といたしましても、非常に多くのITが集積している、まさにこの小倉のまちというところに、デジタルの1つの城下町がつくられようとしているところでございます。このIT企業の集積、ありがたいことなんですが、さらにこれを加速させ、小倉をより働く企業や働く方々にとって魅力的なオフィス街にしていくということ、その活動と施策をパッケージといたしまして、「小倉デジタル城下町大作戦」というふうに掲げ、取組をさらに強化をしてまいります。誘致活動、そしてさらなる環境の整備を進めていきたいと考えております。具体的にどんなことをやるかっていうことなんですが、いくつかあります。3つの新たな活動、3つの新たな展開ということでございますけれども。3つの新たな活動、3つの新たな展開。新たな活動(の説明に)いきます。1つ目は補助金制度の対象拡大です。賃料及び雇用に対する補助金というのは、IT企業に限定をされておりましたが、今後はものづくり系、R&D部門なども対象に追加をしていきたいというふうに思います。半導体とか次世代自動車オフィス系等々、R&Dなどこういったデジタル分野を幅広く捉えて支援をしていくということであります。そして2つ目に、そうですね。補助金対象を拡大することによって研究開発とか設計とか、こういったオフィス系のデジタル関連の企業も呼び込むということを狙います。

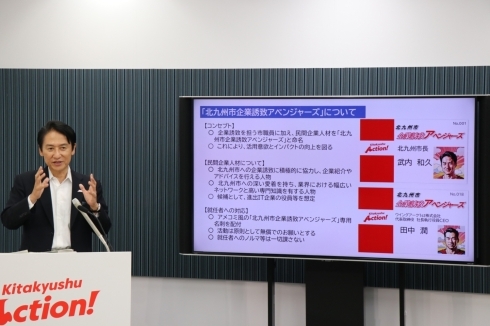

市長

2つ目は、「北九州市企業誘致アベンジャーズ」の始動であります。これ別スライドでまた改めて詳しくさらにお話をさせていただきます。3つ目が、経営者視察ツアー・学会の誘致です。北九州市への進出を進めていくためには、首都圏IT企業の経営者向け視察ツアーの実施や、大手のIT系企業が参加する学会の誘致を進めてまいります。これによって、北九州市が持つ豊富な理工系人材や充実した交通インフラといった魅力を効果的にPRしていきたいと思います。私も、これまでデジタル企業の誘致をしてまいりましたし、デジタル企業にもいたことありますけれども、やっぱりこの業界っていうのは、いわゆる工場をつくる企業誘致とかドーンッと企業やってくるものづくり系の場合は、やっぱり土地があるか、水があるか、電気あるか、交通があるか、物流があるか、こういったところです。でもIT企業は、それは割と比較的自由に場所を選べる。ただ、集積が大事なんですね。やっぱり協業して一緒に開発をしたり、あるいはそのクライアントとなる企業がおられたり、そしてまたそこが、割と人と人の紹介とか人の繋がりということをすごくきっかけとして、誘致というのがポンッと進むと、こういう特徴がありますよね。だからそういったところもしっかりやっていきたいと。すなわち繋がりとか、ネットワークで誘致や、サポートをしていくっていうのは、もう北九州がものすごく得意にしているところだというふうに皆さんも体感されているんではないかと思います。今日は少しズームアップして、「北九州市企業誘致アベンジャーズ」と言うのを始動していきたいということでございます。私もちょっとこれ最初聞いた時にびっくりしましたが、ちゃんと権利関係は確認してあるということでありましたのでよかったです。「北九州市企業誘致アベンジャーズ」ということでございます。北九州市やっぱり産業のまち、企業のまちです。やっぱりそこに、北九州市に対して深く愛着を持っている方に、このアベンジャーズにご就任をいただいて、企業誘致を担うのは、これからの時代、市の職員だけではないと。もう企業も誘致してくれ、民間企業の方も、北九州の誘致を手伝っていただきたいということです。これ実は、IT企業の方が多い、デジタル企業の方多いんですけど、「私の知り合いも関心持っているんで、私から北九州の魅力を説明しておきました」とか、「今度連れて来るので、市役所の方も一緒にアテンドしてくれませんか」とか、何か割とそういう企業の方が、「北九州いいね」っていう話になって、北九州の魅力をその協業する企業の方が企業、友達の友達がみな友達だみたいなモデル、こう広がっていくのがIT企業の1つの特徴だと思いますので、民間企業の人材の方が、「北九州市に思いがある方積極的に協力するよ」と、「企業の紹介をするよ」と、「深い北九州に愛着持っているよ」と、「ネットワークあるよ」というふうに言って、それはもうそういう進出されたIT企業の役員の皆さんをも、アベンジャーズとしてもう巻き込もうという、もう大胆な感じになっております。これ私なんですけれども、これ一例としてこのウイングアーク1st社さんね、進出しているそこの社長の田中潤さんもアベンジャーズに入っていただくということで、もう企業誘致を実際だけではなくても企業がもうどんどんどんどんやってくださいということで、企業が企業を呼んでくるという、そういう循環をつくっていきたいと思います。今、「手伝うよ」、「いいよ」っていう方に対して、「アベンジャーズになってください」ということを、今展開していただいているという状況であります。それで名刺はこれですね。こういう「企業誘致アベンジャーズ」というこういう形で、「北九州の企業誘致に参加するよ」あるいは「手伝うよ」っていう人の輪をどんどんどんどん広げていきたいというふうに思っています。特に今デジタル企業がそうなんです。この名刺を市の職員は普通の名刺以外にこういう名刺をつくるということなんですけど、企業のアベンジャーズに就任してくださった方にもこういう名刺をお届けをして、「これをどんどん配ってください」、「私はもう北九州にぜひ来てほしいんです」と。企業さんにもプラスなんですよね。そうすると、協業するとか、あるいはクライアントとなる企業さんも一緒に来てくれる。これはもうお互いみんなWin-Winなんで、そういう輪をどんどんどんどん広げていこうということで、そういった知名度をさらに官民一体となって北九州に誘致していきたいというふうに思います。今、既に50名の方々がアベンジャーズのメンバーとして賛同いただいていて、そのうち民間企業の方が35名ということで、IT企業の役員の皆々様本当にありがとうございます。こういった方々に一緒になってもう官民一体となって企業を誘致していくというそういう取組をやっていくとことでございます。最後に新たな展開3ついきます。1つ目は、新たな企業の集積加速。これはもう申し上げることもないことです。これも力を入れています。今年度令和7年度、既に6月末の時点で15社進出決定いたしております。過去最高を記録した昨年度のペースを上回っております。集積がさらに、去年も過去最高でしたけど、それを上回るペースで、今年度も集積が進んでいるという状況でございます。スライドのこの6社は今年度決まったところで、農業であったり、自動車だったり、女性活躍であったり、いろんなこういった部分、非常に特性のあるIT企業もやってきていると。これは、本当に市民の皆さんにとって新しいサービスが、そして新しい企業に対しても新しいサービス提供できますし、また様々なサービスによって市民生活にも変化を与えてくる心強い動きです。2つ目が新学部・学科の設置ということであります。小倉駅周辺では、今、情報系の学部・学科が相次いで新設されております。3つのこういったところが続々と、情報・ITというベクトルに向かってみんなが、大学も向かっております。3大学で年間200名の人材が輩出される予定となっております。小倉都心部は情報系人材の育成拠点としての存在感がさらに高まってきております。3つ目は、IT企業と地域とのコラボレーションです。やはり、進出していただいた企業が、地域の企業様や、もちろん雇用はもちろんですけれどもコラボレーションしていくということが大事です。IT企業同士の企業間交流だけでなく、市内の若者・女性・子ども向けのセミナー、講座、プログラミング教室など多様なイベントが小倉のまちで行われております。若者が多い、IT企業の進出。これは人口や雇用機会を増やすということは言うまでもありませんが、小倉のまちに、そして北九州市にこれまで以上に活気を与え、魅力的なデジタル城下町をつくっていくことに繋がっている。その道を進んでいきたいと思います。小倉都心部、これがこれからの時代、デジタル企業の集積地だということを日本中にもしっかり意識していただく。そのためにも、若者・女性、そしてまた誘致対象を企業としたブランディングを進め、加速をしてまいります。それが「小倉デジタル城下町大作戦」の本旨でございます。これによって小倉のまちに新たな付加価値を創出し、「稼げるまち」北九州市を実現してまいりたいと考えております。それでは以上ですご質問を承ります。今日は幹事社は、どうぞ。

(4)質疑応答

記者(共同通信)

案件ありがとうございます。AI活用推進都市の関連でお伺いします。この中で方向性のところで、AI活用の機運を高めるという方向性が定められているかと思います。市長自身として、まだまだそのAI活用の機運というのは、低調というか、まだ盛り上がり必要だなというふうにお考えでしょうか。

市長

そうですね。もちろんまだAI、そして生成AIについては、まだまだ広がっていく必要があると思います。それはもちろん行政については、今までの見ている行政の姿っていうのが、ガラッと変わってくる可能性があります。例えば、いろいろなお困り事とか生活上の非常に複層化した問題について、今までは例えばそれは縦割りで、どこの窓口に行かないといけないとか、複層化した課題について、例えば1つはそれを、例えばAIが分析して、どういうふうに行政サービスに繋げていくかというようなことが、例えば想定をされたりもします。そんなこともイメージとして視野に置きながら行政の形、行政が今まで待っていてそれに対応するということだけじゃないということ。あと先回りがこれも必要になってくると思います。まだまだ皆さんもお使いになられているかもしれませんけれども、まだまだ伸びしろはありますし、もう5年後の行政、10年後の行政でも大きく変わっている可能性がありますので、やっぱりそこに先んじてやっていきたいというふうに思います。

記者(共同通信)

もう1点お伺いします。今の新しい行政の形というふうにご紹介ありまして、また今日は第1弾としてカーブミラーの点検のほうをAIでという施策が出ましたが、これも市内(東京)のスタートアップさんと共同開発したということで、官民連携というような動きもあります。このスタートアップ第1弾の取組として、これを打ち出したことの市長の評価をいただけますか。

市長

そうですね。やっぱり現実に、今老朽化の問題っていうのはものすごくある。あるいは、様々なインフラをどう点検、安全を確保していくかってこれものすごく大きなテーマになっています。他方で、現場の業務っていうのは非常に負担が重くなっているということの中で、これを両立する非常に大きなツールであるというふうに考えています。人手不足、特に技術系も今、採用が非常に難しいというような課題に対応しつつ、最新の技術で効率的で効果的な品質の高いサービスを行っていくために、非常に大きな力を発揮してくれることを期待したいと思います。

記者(共同通信)

幹事社からは以上です。

記者(毎日新聞)

毎日新聞の山下です。3つ目のものの中でちょっと各論なんですけど、周辺大学新学部・学科の設置の部分で、3大学一気に新学部が設置されるということで、ちょっとそうなると教員ですとか、学生の間の獲得についてちょっと心配になってくるところもあるんですが、北九州市としては特に市立大のところで、大学の教員獲得に向けて、例えば民間から特任教授の招聘ですとか、何かそういう開設に向けた試みですとか、そういう部分何か今教えてもらえるところあるでしょうか。

市長

それは市立大学の教員採用のお話に限定してということですか。

記者(毎日新聞)

そうですね。全体的にその教員が不足するのではというのをやっぱり感じる中で、1つ学校大切なものだと思うんですね。

市長

そうですね。九州栄養福祉大学、西工大さんを含めて、やはり開設するに当たっては、教員あるいは学生の確保ということを念頭に整備を進められていると思います。市立大学についてもしかりで、やはり大学のほうでどういうふうな人材を集めて、しっかりと教える人も必要ですから、そこの確保というのを進めていくと思います。その際に民間人材のちょっと活用、民間企業からそういう人を特任教授で招くかどうかという、ちょっと今直ちに私がお答えをするほど確認をしていないので、あれですけれども、一般論としては、これからの時代やっぱりデジタル時代というのは、幅広く。私が前デジタル系の企業にいた時も、大学に教えに行ったりしているスタッフっていましたのでね。やはり官民一体となって、こういったデジタル人材の育成、デジタル人材、理工系人材を育成するのは北九州市だ、そういうようなまちをつくっていきたいと思います。

記者(毎日新聞)

分かりました。あと発表外から1つ。19日に再開される皿倉山のスライダーの件なんですが、先週の発表同時並行で、市議会の常任委員会開催されまして、そこでもやはりちょっと、「時期尚早ではないか」というような意見もあり、現在各会派が、様々な意見を集約しているというふうに聞いているんですが、やはり子どもは大丈夫であろうというものの判断に対する疑義が主な意見かなと思うんですが、そこを「子どもは大丈夫だ」というふうに判断されたものをちょっと再度、理由と言いますか、判断をお伺いできればと。

市長

そうですね。やはり、この大人と子どもの話で、大人は怪我をされている方々には本当にお見舞いを申し上げたいと思います。他方で、子どもはっていうことで先週お話をさせていただきました。子どもについては、今、お怪我の情報というのは寄せられていないということと、あと今類似の滑り台を制作しているメーカーからもそこは全国でも確認がされていないというふうに聞いておりますが、今おっしゃった、じゃあ子どものいわゆる構造上の安全が担保されているというところ、これについて、具体的にもう少し教えてほしいということですよね。これは対象年齢である、6歳12歳の子どもの体格などをもとに設計をされて、所定の安全基準を満たしているというふうに、そしてそれが確認されているというふうに聞いております。ちょっと詳細を少し補足していただいていいですかね。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

みどり公園課長の稲木と申します。基準のお話なんですけれども、国土交通省が、「都市公園における遊具の安全に関する指針」というのを出していまして、それに基づいて、一般社団法人の日本公園施設業協会というところが、「遊具の安全に関する基準」というものを出しております。その中で、具体的には例えば滑り台であれば、滑走面の有効幅、それから側壁、横側の壁ですね。側壁の高さだとか、最大の傾斜角度、それから着地面と地面との高さ、出発部の形状、落下防止柵の形状とか、その辺り細かな寸法とか角度、それらの数値が決められておりまして、基本的には皿倉山の滑り台については、これら全てを満たしているというふうな状況でございます。

記者(毎日新聞)

同時に基準を満たしながらも、それぞれ様々な形状があることから、ほぼオーダーメイドに近いっていうようなことも業界の方から伺っているんですけれども。そういうようなところがありながらも、やはり基準を満たしているということで、それはもう安全っていうことで信頼すると、そういう立場でよろしいですか。

市長

はい、国土交通省及びその基準に「遊具の安全に関する基準」、これが設定をされていて、やはり私たちはそこに依拠してつくっていかなければなりません。そこがしっかりと構造上担保されている、そして今なお担保されているということは、確認をされているということでございます。

記者(毎日新聞)

分かりました。

担当者(市長公室 報道課)

他よろしいでしょうか。

市長

はいどうぞ。

記者(RKB)

RKBの岩本です。日産自動車のコメント発表外の件なんですけど、日産自動車の苅田町に工場が来てくれるというお話の中で、北九州市に隣接する、北九州市でもいい影響も含めてあるのかなという部分で。

市長

いい影響があるかなという。

記者(RKB)

いい影響というか、受け入れであったり、そういう影響もあるのかなと思うんですけど、それに対する受け止めと、市として何かしら支援なり考えとか、その辺りあればお願いいたします。

市長

そうですね、本当に。これは一昨日でしたかね、日産自動車から追浜の工場の車両生産が2027年度末に終了するということがありまして、その追浜工場で生産している車両は日産自動車九州へ移管統合されるというふうに発表されたと承知をしております。やはりグローバルな視点での経営の中で、非常に苦渋な決断であったであろうというふうに拝察をいたします。北九州市としましては、追浜工場及びサプライチェーンを含めた生産能力と雇用を北九州エリアで円滑に受け入れていくための必要な準備、これを、地元自治体等とも連携をしながら進めていきたいと考えております。ただ何分、日産に早速今ヒアリングをしたところ、事務的にヒアリングをさせていただいているところ、具体的な移管の内容についてはまだこれから決めていくということでありますので、まずはそういった情報交換、コミュニケーションをしっかり行いながら、移管統合が円滑に進むように福岡県とも連携をしながら、日産自動車にしっかり協力していくということになろうかと思います。ただ、これも地元経済については、地元経済において、あるいは地元の社会経済状況について大きなインパクトがあるというふうに思いますので、それがやはり北九州市にとっては、1つそれが前向きなインパクトになるように私たちも精一杯努力をしていきたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

すみません。

市長

はい、伊藤さん。

記者(毎日新聞)

毎日新聞の伊藤です。さっき山下が伺ったことの関連なんですけれども、皿倉山の件なんですが、大人の方が9人怪我をしていらっしゃるんですが、特に私が気になっているのは、女性が3人いらっしゃいますね。その方々の身長とか体重といったものを市は把握しておられるんでしょうか。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

ヒアリング等を行ったんですけれども、把握している方もいらっしゃいますし、ちょっとそこまで把握できてないという方もいらっしゃいます。

記者(毎日新聞)

どうしてこういうことを伺うかと言うと、今回6歳から12歳に限って再開するということなんですけれども、ちょっと調べてみたら、一番多分大きな体格であろうと思われる12歳11ヶ月の男の子、この平均身長は157.3センチなんですね。今回怪我をしたという30歳、40歳、50歳の、30代から50代の女性に限れば、それぞれの身長、平均身長は、これは国の統計ですけれども156.9から158.2と、12歳11ヶ月の男の子と大差ないんですね、身長に関する限りは。体重は若干、だいぶありますけれども。そうしますと、ひょっとしたら今回怪我をした方の中に、今回再開しようとする12歳の男の子と同程度の体型の方がいたんじゃないかということがちょっと気になるんですね。そういったところは何か検討はなさったんでしょうか。何かなさるご予定はあるんでしょうか。

市長

それは、大人であっても子どもの体型に近い方がおられたので、子どもの体型に合わせた基準がおかしいんじゃないかと、そういう意味ですね。

記者(毎日新聞)

基準がおかしいということではなくて、実際、今回は子どもが怪我をしてないという、怪我をした報告がないというのは分かりますけれども、子どもと同程度の体型の方が怪我をしたという事実があれば、それは子どもが怪我をしたと同じように考えて判断するべきじゃないかなというふうに私は思うんですけど、もちろん分かりませんよ、本当に怪我をした方の身長体重。

市長

それはちょっと、分からない情報をもとにそれはちょっとお答えしづらいですが、先ほど申し上げたように、私どもはしっかりと6歳から12歳、そこに6歳から12歳の体型というものはありますけれども、そこに多少上下は当然あります。それも含めて「安全である」という基準が国土交通省及び業界に設定をされ、そしてそれを満たしているということが構造安全上確認をされている。そして同時に、今回メーカーにも確認をしたところ、全国でも類似の遊具について、子ども、6歳から12歳の対象年齢については事故例が確認をされていないということ、安全基準上しっかりと確認をされていて、そしてその類似のものでも事故が確認されてないということ、大人については別です。子どもについては、そういった安全上の基準が確保されているということで、今回お子さんたちの「夏休みに使いたい」、そして「楽しみにしていたのに、大人の怪我が契機となって使えないというのは非常に残念だ」というような市民の皆さんのお気持ちにもお応えしたいということで、子どもについては再開をする。ただ、今おっしゃったような大人についてはいろいろあるでしょうと、大人については実際に怪我された方もおられるということで、その部分については当分の間、安心を高める措置が講じられるまでの間は利用を禁止するということであります。

記者(毎日新聞)

すみません、あとちょっと情報公開の問題なんですけどね。この台湾からの観光客の方が怪我をしたというのを市は6月の2日に把握されて、3日に滑り台の使用を中止したと。ところが6月の27日まで進んで、この「怪我人が出た」という事実を公表しておられません。骨折という重症事故が起きたのになぜ積極的に公表されなかったんでしょうか、改めて教えてください。

市長

それも先週、先々週もこちらでもお話しさせていただきましたとおりでございますけれども、当時の状況の中で「スピードがもっと出ないのか」ということで市民の皆さんからの苦情をいただいて、そしてそれを確認しようということで怪我を負ってしまったと。ただ、それを受けて「しっかりと安全性を強化しよう」という対応をさせていただいたということで、現場はしっかりそういうふうに判断して対応していったということ、というふうにお答えしたとおりです。

記者(毎日新聞)

市長が今おっしゃったのは5月の、失礼、オープンの日の八幡東区役所の方の怪我のことをおっしゃっていますよね。私が言っているのはそこじゃなくて、6月2日に2件目の例として台湾からの方が怪我をしたというのを把握して、それで3日に中止になったわけですね。怪我人が出たということを私どもが新聞で報道して、初めて市は27日になって公表されたと。なぜその台湾の方が怪我をしたことをもって「はい、中止します」ということを速やかに公表なさらなかったんでしょうか。

市長

それは、当日怪我をして直ちにSNSなどで公表しております。怪我をされた方がおられて、それで「中止をします」ということを公表しております、直ちに。それをメディアにリリースすべきだったんじゃないかという考え方は、それは、これも前もお話ししましたけど、それは今考えると、そういうお考え方は理解できるので、今後さらに意を尽くしてまいりたいということは、先々週ですか、お話しをさせていただいたところであり、その後もしっかりと、どういう程度であっても、全て今、そういう情報が寄せられたら全て共有するという形にさせていただいております。

記者(毎日新聞)

ちょっとその点は認識が異なるんですけれども、これ私が間違っていたら謝りますが、確かに6月の3日に皿倉山ケーブルカーのホームページに「利用を中止します」ということが出ておりました。ただそこには「この度事故が発生しました」としか書いていません。事故と言っても概念は非常に広いと思うんですよね、人身事故に限らないと思いますけど、機械が故障しただけの事故というふうに受け取る人もいると思います。どうしてこの時点できちんとリリースに、「怪我人が発生したので」というふうに発表されなかったんでしょうか。もし発表しているというのであれば、後ほどで結構ですので、ちょっと確かめたいと思いますので、そのSNSというのをちょっと教えてください。

市長

もう繰り返しになりますけど、それについては直ちに「事故が発生したので停止をいたします」ということをSNSなどで発表させていただきました。そこに、どういう方、どういう年齢の方、どういう状況で、それを全て直ちにメディアの皆さんに発表すべきだったというご指摘であれば、それはそういう考え方もあるかもしれません。ただやはり、まずは止めて市民の皆さんの安全を確保する、そして、まずは「そういった事故があったので止めさせていただきます」という事情をご説明をさせていただく。その中で、それをSNSで、まずはもう急いで発表させていただいたということでございます。もちろん怪我の話に関しましては、プライバシーのこともあります。私たちが不確実な情報を流すわけにもいきません。しっかりと詳細な調査をすることも、詳細な聞き取りをすることも必要になります。ですから、伊藤さんはそこで、その瞬間にメディアに対してリリースして、それも「どういう方かというのをみんな出していったらいいんじゃないか」ということをご指摘されているとするならば、その考え方ももちろん今理解はできるところでありますので、今後そういうことをしっかり意を尽くしていきたいということはお話しをさせていただきましたし、またそういう際には、これ別に本件だけに限らず、やっぱりメディアの皆さんの力をお借りしながら、そういった注意喚起をこれから、あるいはSNSももちろん使っていきますし、様々な形でやっていきたいと考えております。

担当者(市長公室 報道課)

すみません、お時間もありますので。他ございますでしょうか。

記者(NHK)

すみません、ちょっとテーマが変わるんですけど。「デジタル城下町」のことについて戻るんですけれども、ちょっと総論みたいな形になるんですが、昨年社会動態がプラスになった要因としても、こういったIT企業の進出、話されていたと思うんですけど、今回この「デジタル城下町」のブランディングを展開することで、「誘致から集積に」っていうお話があったんですけど、まちのどんな未来を目指しているのかっていうのを改めて聞かせてもらってもいいでしょうか。

市長

そうですね、北九州市には「ものづくり」というしっかりとした基盤があります。そこに「デジタル」という強みが加わってくることによって、さらに産業の構造化、付加価値が上がっていく、それからDX化が進んでいく、さらに地元の企業の皆さんが、さらにさらに付加価値の高い製品を生み出し、利益を上げることができる、そういう未来が1つです。また、そういった部分に関しましては、先ほどの若者や女性の雇用創出機会が大きいという話をさせていただきました。やはりデジタル企業というのは、特に若い方や女性への雇用吸収力が強い。やはり流出が続いているその年齢層、セグメントについて、層について、デジタル企業、魅力的な企業があるということで、若い人たちや女性が生き生きと働けるような状況、これをつくっていきたいというふうに思います。実際、北九州市は、大学生のこの地元就職率が2割から3割というふうに言われています。やはりそれがどんどんどんどん出ていくのではなくて、北九州市で「魅力的な企業」と感じて、そして働き続ける、そういう未来をつくっていきたいと思います。あと直感的な話からすると、小倉駅の周辺にデジタル企業がいろいろあって、そしてあの通りを通ってBIZIA(ビジア)の人たちと交流をして、そして旦過のまちの商店街の方とかそこの大学の方がインターンに行ったり、そこで交流をして、そういった方々が紫川とか勝山公園とかでみんな集まって、時にバーベキューしたり一緒にいろんなイベントしたり、そういうことがグルグルグルグルこの辺りで、目に見える形で生まれてくることによって、この小倉都心部が元気になっていく、ひいては北九州市全体が発展していく、そんな未来を考えております。

記者(NHK)

分かりました。ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

では以上で定例会見を終了させていただきます。

市長

よろしいですかね。何か「どうしても」っていうのがあるとか、いいですか。何か「絶対言われている」とかないですか。確認大丈夫ですか、それは。よろしいですか、ではすみません。

担当者(市長公室 報道課)

ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。