|

コメント項目 |

(1)小倉南区における道路陥没の復旧について |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | ||

| 出席者 | 北九州市長 |

7.令和7年(2025年)7月4日北九州市長定例記者会見

【コメント】

(1)小倉南区における道路陥没の復旧について

【発表案件】

(2)皿倉山のロングスライダーの対応について

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)小倉南区における道路陥没の復旧について

市長

おはようございます。本当少し久しぶりになりますけれども、この会見という形ではもう1ヶ月ぶりぐらいになりますね。この間、私各国のほうに行っていまして、本当に、それも今日またまとめて発表したいと思いますけれども、一昨日の夜帰ってきまして、昨日も緊急事案がバタバタと起きましたもので、非常にちょっと今日はこの会見の準備、非常にバタバタしておりましたけれども、また今日お願いをしたいと思います。今回、また来週、具体的な各国での成果とかもお話しさせていただきたいと思いますが、やはり韓国とかいろんな地の部長であったりオピニオンリーダーであったり大学の先生であったりで会う機会たくさんありました。すごくショックな言葉が1個あったのを少しお話ししておくと、グローバルに活動していて日本にももう何十回も来たことのある方が、あるオピニオンリーダーの方がお話ししたのは、「日本はASEAN諸国の中で一番スピードが遅い、そういう国だ」っていうふうに言ったのがものすごいショックを受けて、やっぱりスピードっていうのがものすごく世界は速いし、スピードの価値っていうのを日本人が分かってないっていうことを言ったのが本当にショックだなと思いました。彼が言っていたのはいくつかあって、1つはもちろん言語の問題です。英語を喋れるリーダーがすごく少ない、私自身も四苦八苦していますけれども、やはり首長、政治家で英語を喋れる人もいないし、まず世界のことを知らない、世界に関心がない、世界のニュースを全然フォローしていないということを言われたのが1つ。あと2つ目は、彼が言っていたのはやっぱり「規制としがらみが多い、日本は」と。もう規制が、ものすごく国の規制が多くて、あとしがらみがいろいろあって、いろんな政治的な背景とかがあってなかなか動かない、これで日本と一緒にやるのはもう本当に、時間ばっかりかかって本当に出てくる成果が悪いというような話もありました。また非常に日本人は些末な議論が好きだと。もう本当に非本質的な、小さい、もう何か本質的でない議論ばっかりに時間を費やしていて、本当に今の世界にとって何が必要なのかっていうところに労力を注いでないっていう印象があると。なので、これは私、自省も込めて、本当にそういうふうに見られている、本音のところでそういうふうに日本人が見られているんだなというのはものすごく、やっぱりある種ショックを受けたところでもあり、もちろん丁寧にやっていくこと、コツコツとやっていくこと、細部を大切にしていくこと、これも日本人のすごく大切なことでありますが、やはりスピード、やっぱりそこの部分っていうのは、より一層しっかり認識していかないといかんな、スピードの価値というものをやっていかないといけないなと改めて感じました。そうした中で、国はどうしても動くのがなかなか重いから難しい、だったら都市が動いてよっていう話も結構ありました。都市だったら現場もあるし、どんどん動けるんじゃないかということで、都市がどんどん世界を変えていくべきだというような話も結構あちこちで聞いて、そういう意味では勇気づけられた面もありまして。今いろいろ、参院選も始まって給付金の話とかいろいろ出てきていますけれども、やはり都市からどうやって日本を動かしていくのか、あるいはスピード感を出していくのか、そしてしっかりと大きな世界と繋がっていくのか、世界をしっかり見ていくのか、これが本当に大事だなというふうに思いました。昨日いよいよ参院選もスタートしました。こういった課題に対してどういう論戦が行われていくのか、「給付か減税か」という話ありますけど、それとその各党が描いている国家像がどうリンクしているのかというのはあんまりはっきり見えてないところもありますしね。あるいは、例えばその給付金の話とか、国と地方の本当の関係性、こういった、どうやって国家を運営するのか、こういったこと、そしてスピードを持って対応していくのか、そういった議論も行われていくことを期待したいなというふうに思ったりもいたしました。具体的な活動の内容はまたまとまり次第、会見させていただきますが、そんなようなことを感じた各国での動きでございました。今日はちょっと時間の制約もあるので、発表事項は最小限にしていきたいと思いますが、まず最初に小倉南区の道路の陥没について。こちらは、昨日発生しました小倉南区徳力三丁目の道路の陥没について、現場の安全確認と応急復旧作業を経て、昨夜20時に通行止めを解除し、通常どおり通行可能というふうになりました。周辺にお住まいの皆様、市民の皆様、通勤・通学でこの道路をご利用の皆様には多大なご迷惑とご心配、おかけをいたしました。昨日午前10時頃、道路下に埋設された水路構造物の蓋が破損し、舗装ごと落下したことで陥没が発生をした模様です。今回は人的被害はありませんでしたが、通行車両の後輪が落ち込むという物損が生じました。これも本当に一歩間違えればと、識者の方に伺えば、これが前輪だったらより一層、何か怪我とかそういった重篤なことになりかねないということもありましたし、もちろん穴がもっと大きければということもあります。一歩間違えればということでありましたが、幸い人的被害は防がれたという点はございました。ただ車は後輪物損があったということで、私も現地にお伺いしまして、できる限り早く通行を再開できるように仮復旧を指示をさせていただきまして、現地では、水路構造物内部の安全性や周辺の地盤状況を確認した上で、破損部の除去、鉄板による仮蓋設置、仮舗装の順に復旧作業を進めまして、当日中の再開に至ったということでございます。市民生活に直結する道路におきまして発生したことを重く受けまして、猛暑の中、迅速かつ、安全を最優先に復旧対応を行っていただきました。一刻も早い復旧のために対応に当たってくださいました工事関係者の皆様、そして関係者の皆様に深く感謝を申し上げたいと存じます。

(2)皿倉山のロングスライダーの対応について

市長

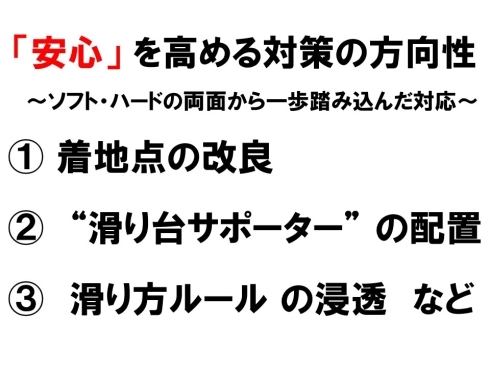

そして次に、皿倉山のスライダーについてでございます。昨日、私も帰国して昨日の9時半に現地をお伺いをいたしまして、皆さんもご一緒した方多かったと思いますが、皿倉山のロングスライダーについて、現場を視察いたしまして、昨日、基準を満たしているという「安全」だけでなく、市民の皆さんの「安心」を確かなものにする、そのために一歩踏み込んだ対策を取っていく、この方針を昨日申し上げました。そして、関係部署に指示をいたしまして、今、急ピッチで作業を進めさせていただいております。昨日の今日ですので一気に全部ということではありませんが、こんな方向で検討を進めていくということを、今日ご報告をさせていただきたいと思います。「安心」を高めるための対策の方向性について、今日は追加的にお話をいたします。この点について、昨日お話ししたとおり「ハード・ソフト両面においての検討」ということをしていこうということで、検討を今、急ピッチで進めております。現在のところ、この3つの方向性で、ということをお話しをいたします。1点目は「着地点の改良」です。これは、今回怪我をされたというふうに情報をお寄せくださった方のほとんどが着地時点だというふうに見受けられます。その着地の時にやはり足を捻った、あるいは骨折されたというケースが多いというふうに、今のところ認識をしております。こうしたところから着地点を改良していく、ここにはいろんな可能性があります。マットの厚さであったり素材であったり、着地する時の弾力性、あるいは安全性というのをより強化するための方策、これを講じていくということでございます。2点目が「“滑り台サポーター”の設置」、この方向性も検討していきたいと思います。今回いろいろなケースが、情報をお寄せいただいておりますけれども、怪我された方はほとんど大人の方、6歳から12歳以外の方という方がほとんど、全てだったと思います。どうやら滑ってグーッと、ずっと滑った時に寝そべった方もいらっしゃるみたいですけれども、滑ったあとに着地をスキーのリフトみたいにポンと、止まってスピードが落ちてポンと立ち上がって出るというのが正しい滑り台の乗り方というふうに設計されているわけですね。ですからギューッと行ったら地面と少し距離があって、35センチぐらいですかね、35センチの基準があって、ポンと立ち上がるというのが滑り台の正しい使い方と想定されているんですが、やはりその時にそこの部分っていうのが、やはり認識が明確に浸透しきれてない。例えばこう行ったまま、このまま落ちて、ドンとお尻から落ちて尾てい骨を怪我される方、あるいは、あんまりポンと立ち上がろうという意識なく、スーッと滑ってフッと来たので「おっとっと」っていう感じで捻ったりとかっていうことも想定されます。やはり着地点に今回、様々なお怪我の原因が集中しているというふうに現時点では見受けられるところであります。ですから、ここの部分でやはりその着地点を改良する。ただこれも難しくて、私もいろいろ今聞いているところですけど、着地点を柔らかくすればいいという問題でもないと。着地点を柔らかくすると、ポンと立った時にグニョッとなってこうなったりするっていうこともある。着地点と地面を設置すれば、今度は立つことができなくなるとか、そういういろいろ、子どもはもう日々滑り台を扱っていますから、スーッと行ったらポッと立つっていうのはできるんですが、大人は、多分日本国民のほぼ全員が滑り台を滑ったことありますから、子どもの時の感覚で「何か滑り台ってこう滑るんだよな」とかって思い出すことなく、ビューンと行って、この最後のところになって、立つのかそのままこう行くのか、その辺がやっぱりしっかり徹底しきれてないので、やっぱり特に大人の、言い方によってはちょっと不思議な感じもするけど、大人が滑り台を滑る時のそのインストラクションというか、サポートをする人をやっぱり配置をして、そこで乗る前に「滑り台っていうのはそこで立ち上がって、ちゃんと二本足で着いて立つっていうのが滑り台の滑り方なんですよ」って、「昔を思い出してください」っていうような話を、そこで人が張り付いて説明させていただくというようなことも想定しながら、やはりもう実際大人の方も使われているし、安全に使っていただければ使っていただくのはオッケーなので、それをちょっとやらないといけない、人の部分でも「着地はちゃんとしてください、こういうふうにしてください」というのもやっぱやっていかないといかんなということですね。あともう1つは、もちろん「滑り方ルールの浸透」でございます。やはり景色がすごくいいもので、もう何かあんまり着地のこととか考えずに、遠くのほうだけ見てパッて突然着地したら、それは驚いてしまって体勢を崩されるということもあるかもしれませんし、もちろん事故の態様は千差万別でありますが、その時にもう寝転んでこうやったりすると、やっぱりそれは、そのままお尻からドーンと行ったら、やっぱり特にお年寄りの方なんかは骨が脆くなっている方もいらっしゃるかもしれませんし、やっぱり滑り方、滑り台も鉄棒もジャングルジムも、子どもの遊具とは言ったって使い方次第ではそれは危険な道具になりますから、やはりそこのルールの浸透、これもいろいろな形でやっていきたいというふうに思います。また世界の方が来られるということも考えなければいけないということ。従って、ハード・ソフト両面から、やはり特に事故の原因が1つありそうな、「安心」を高めていくために「着地点の改良」、そして「滑り台サポーターの配置」、「滑り方ルールの浸透」といった辺りを軸にこれから検討を進めていきたいということでございます。これが対策の方向性ということで、昨日の今日でございますけれども、今、こういう方向性で、ハード・ソフト両面から検討を大至急進めているところでありますというご報告の意味で、これは今日お話しをさせていただいたところでございます。じゃあ私からの説明は以上でございます。じゃあ質問、幹事社どうぞ。

(3)質疑応答

記者(共同通信)

幹事社の共同通信です。発表内からまず1点お伺いします。小倉南の道路陥没に関してです。先ほど市長がお話の中で、原因として水路の破損の話を触れられていたかと思います。過去には水道管の破裂云々の事案等で調査を北九州市内でされていた経緯もあるかと思うんですけれども、今回この水路というところで、また新しく他の箇所でも同じような陥没が起こるリスクがあるのではないかなと推察されるんですが、市として今後その水路を対象とした何か検査であったりとかっていうのを行うお考えはありますでしょうか。

市長

そうですね。おっしゃるとおり、やはり一事が万事ということで、この一事をどう捉えていくのかというご質問だというふうに受け止めました。そのためには、今回の事案というものがどういう理由・原因によるものかということをやはり同定していくということが第一のステップになっていくと思います。今回の事故については、その地下に水路が埋設されていまして、その水路の蓋の部分が破損して落下して、それに引きずられて上の土(舗装)が落ちてきた、こういう構造になっているというふうに見られます。じゃあなぜこれが落下したのかということについては、これは老朽化ということの可能性もございますし、あるいは何らか別の理由も考えられます。この点については詳細、水路の中に入ってとか、水路の中をずっと検査していくということを今後やっていきます。今回、蓋が落下した水路につきましては、至急、全体の詳細調査を行うことといたします。また今回の事故を受けまして、その原因次第、その状況次第ではありますが、それを受けて、同様の事故が起きないように、それはもちろん、そういった観点で必要な検討というのは行っていくということにしていきたいと考えています。

記者(共同通信)

すみません、あと発表外で1点お伺いします。先日、北九州空港のほうで、飛行機のほうが緊急着陸を行うということで、国の運輸安全委員会も「重大インシデント」に認定するような事態が発生しました。幸い怪我人等はなかったと聞いていますが、まずそれの受け止めと、地元自治体として、調査等は国が行っていくと聞いていますが、何かそのアクションを起こす、要望等を出す予定があったりするのかお伺いできますでしょうか。

市長

そうですね。7月2日に北九州空港から離陸直後の小型航空機が緊急着陸をした、小型航空機のこの事故、インシデントにつきましてでありますが、7月4日、本日ですね、国の運輸安全委員会による調査が北九州空港で実施される予定と伺っています。この運輸安全委員会において、事故原因の調査が適切に実施されるというふうに考えております。まずはそこの調査、この内容をしっかりと注視をしていきたいというふうに思います。

記者(共同通信)

幹事社からは以上です。

市長

はい、山下さん。

記者(毎日新聞)

毎日新聞の山下です。すみません、スライダーの件でお伺いしたいんですが、情報発信って言いますか情報公開、昨日もお伺いしましたけど改めて。当日に市役所の職員の方、区役所の方がお怪我を負われているわけですが、これを発表しなかった理由と言いますか、その経緯について改めて教えてください。

市長

ここも詳細にヒアリングをしたところ、職員による怪我の件でございます。オープンの当日、利用者の方から「思ったより滑らない、スピードが出ていない」というご不満の声があったということを踏まえまして、それに対応する形で職員が滑ってみまして、ある程度スピードが出るような状況をつくって滑走したということでございます。そしたら緩衝材を越えて、緩衝材として敷いてあるマットを越えて着地をしたということで、だからもう地べたのところですが、そこに着地をしてしまったということで、そこで怪我をしたというような、足をですね。当日その瞬間は足を捻ったと言われております。これについては、非常にそういった「スピードが出ないじゃないか」というご不満に対して応えるというような状況の中だったという、このある種特殊な状況下であった、あるいは限局的な事例であったということで、組織内で共有されたと。もちろんその中で、あとから見れば「公表していたほうがよかったのではないか」というようなご意見があること、これはもちろん理解はいたします。そういう考え方もあると思います。ただ当時、担当あるいは担当部署といたしましては、その事案を受けて、状況の把握、現場の確認、検討を進めまして、即座に安全利用を促す追加看板の設置、ゴムマットの追加を講じるという対応を行ったものであります。

記者(毎日新聞)

4月の25日の怪我の発生で5月8日に対応ということなんですが、市として把握したのはもう当日中ということでいいのでしょうか。重症に関して。

市長

そうですね。4月25日には区役所に戻って、東区の区役所のまちづくり整備課がそれを所管しているところで、そこでまちづくり整備課で把握したということはそういうことであります。もし違ったら言ってくださいね。

記者(毎日新聞)

直ちに対応ということなんですが、やはりこのゴールデンウィーク使われる方が多いと思われるこの間隔が空いているというところがまたその評価もどうなのかなという部分はあるんですが。

市長

そうですね。この事案を受けまして、やはり状況の確認、そしてその経緯、そして現場の確認、そして検討、そして連休を挟む形にはなりましたけれども、急いでやろうということで、連休明けには直ちに安全に促す追加看板とマットの追加を行ったというものでございます。

記者(毎日新聞)

25日に把握されて8日の日に対応ということですよね。

市長

だからそのあといろいろと聴取をしたり、ちょっと連休の部分っていうのは挟む形にはなりました。ただ、ここの部分で早急に検討をして、そして追加設置、そしてこのマットの追加を行ったということです。

記者(毎日新聞)

その後に今回確認された台湾の方の怪我がありましたが、こちらに関しては利用中止に踏み切った、ここの差と言いますか、理由は何だったのでしょうか。

市長

そうですね。これについては、6月2日に確認をされた怪我、これにつきましては、まず、5月のゴールデンウィーク明けに一定の対策を講じたあとに、それでもなお発生した事案だということ。そして、職員の場合はまだその場で状況、その場というかそのあと円滑に情報を得ることができますけれども、利用の状況について詳細な把握ができない事案だったと。どういうふうに滑ってどういうような形で怪我されたのかっていうのが言語の問題もありますし、あと帰られたっていうこともあって、ちょっと状況がまず把握もできないということであった。そしてまた、一定の対策を講じてもなお起きたということで、直ちに翌日から施設の利用停止ということを決めたということであります。そのあと施設利用停止を行ったあと、安全な利用方法の徹底、市民の安心に届く対策をしっかり検討をし、というような経緯を辿っております。

記者(毎日新聞)

こちらに関しましてもその利用停止に関して、一部ホームページでは掲載されていましたけど広く公表されなかった。こちらについての理由と、現時点での評価を伺えればと。

市長

そうですね。確かに今、当時すぐ事故について対策をとる、利用停止で、まずその事故が起きないよりもさらに利用停止をするということだけでなく、そういった部分、「公表していたほうがよかったんじゃないか」というお考えがあることは、これは理解ができます。そういった部分について、担当部局、担当者のほうは一生懸命そうやってさらに起きないようにということで、対応を、そして止めるということを考えて、一生懸命対応していたというふうに思います。ただおっしゃるようにそういった考え方もあるというのは理解をいたします。やはりこういう注目されている施設でもありますし、怪我などが起きたケース、これ全部が把握できるシステムには当然なっておりませんけれども、今後ぜひプレスの皆さんなどのご協力も得ながら積極的な公表・発信、ここに以後尽くしていきたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

特に、最初の東区の職員の方ですけど、こちらの公表の遅れと言いますか、公表しなかったことで、怪我が増えたもしくは対策取れなかったっていうようなことは、現時点ではいかがでしょうか。

市長

職員は、その時「スピードが出ない」って不満を、市民の声で聞いて、「もっとスピードでないのか」というふうに言われて、じゃあ滑ってみようと。そこはある程度スピードを出しながら滑ったというところ。そしたらそれがマットを飛び越えて着地してしまったと、それで、そういったお声の中で自分が跳んでというか着地の失敗をして、足を挫いてしまったという中で、これはちょっと安全のためにスピードが出ないというお声がある一方で、やっぱりスピードが出過ぎても危ないということでこれは対策をとったほうがいいということで、進言をし、その注意喚起の表示を強化し、そしてまたマットも延長するという方策をみんなで相談してやったということであります。こういった中で、職員は一生懸命そこはさらにより安全になるようにということで、対策をまず取ろうということで、一生懸命考えて対策をしてくれたということで、これはこれで1つの合理性のある対応ではあったというふうに思います。ただ他方で、おっしゃるように、「いやもう、結果から見たら、振り返ってみたら、全部もう公表しといたほうがよかったんじゃないの」、「そっちのほうがかえって注意喚起に大きくなったんじゃないの」っていうようなお考え、これもよく分かるところでございます。やはり注目されている施設、また、大人の使う比率が高い、去年よりも3割も増して使っているというような施設でもございますから、こういった部分について、しっかりと、とことん皆さんの協力を得ながら、公表・発信こういうところには意を、今後とも払っていきたいというふうには思っております。詳細はご協力を、小さな公園の滑り台でというようなケースもあるかもしれませんけどもそういった場合も、あるかもしれませんけど、注目される、あるいは多くの大人がいるような場合というのはやはり皆さんのお力も借りながら、ともに市民の皆さんに注意喚起をしていく、こういったことは大事だというふうに感じております。

記者(毎日新聞)

ありがとうございます。

記者(FBS)

FBSの川崎です。スライダーの対策の方向性についてのお話を伺わせていただきます。1点目の着地点に関しましてはゴムの厚さであったりとか素材であったりっていうのはちょっと具体的な例をお話いただきましたけれども、2番目の滑り台サポーターの件は常時配置をするのかっていうなとこの今の想定にはなると思うんですけど、そこの部分とあと滑り方のルールの浸透っていうのはやはり注意書きの部分の強化になってくるのかというようなところを教えていただけますでしょうか。

市長

そうですね。昨日、私も「基準を満たしている安全だけでなく、安心を確かなものにする方策を至急検討するように」という指示を出したところで、今事務方も様々な対応の中で進めてくれています。なので、まだ正直言って、検討途中だというのが答えになると思うんですが、ただおっしゃるように、どんなことを頭に浮かんでどんな議論しているんですかっていうところを、可能な限りお話すると、やはりもう着地問題っていうものをものすごく大事に考えていて、その時にはさっきの柔らか過ぎても転んでしまう、挫いてしまう。でも長くもせないかんし、でも材質もまだもうちょっと、大人が何キロまでするのか分かりませんけれども、ある程度の体重のある方が、グンと出たときに、ドンと立ちやすいような着地の強度とか、素材とか、厚さとか、その長さとか、それ自体はもうマットのその基準というのは、そこまでは、何か国で示されたりは当然していない世界でありますので、そういった中で、私たちがそれをどういうところまで工夫できるのか。そうした場合に、今度はもう、そうするとそれは何の基準で設置したのかって話になってくると。今度それは、じゃあ事業者は基準の中でつくることはやりますけれども、それ以上のプラスアルファについては、市の判断でやるんだったら、そこは責任関係どうするんだ。もし万が一、それでも滑り方によって起きた場合どうするのか、そういった辺りも検討しなければならない。あと、滑り台サポーターですね。滑り台サポーターってやっぱりこれ、いろいろ私たちも考えました。注意書きをもっと分かりやすくしようとか、大きくしようとか、複数箇所しようとか、いろんなことを考えましたが、やはり、当面はもう人がそこにいて、大人が来たら「ちょっと大人の方、こういう降り方、こういう姿勢で滑って、こういう降り方して最後はちゃんと二本足でポンッと立っていただいて、景色をずっと見ているだけじゃなくて、最後降りた瞬間、ちゃんとこういうふうに立ち上がってくださいね」っていうようなことを、これはもう逐一申し上げるしかなかなかちょっとないんじゃないかというようなことを今検討しております。ただ、それがじゃあもうずっとこの滑り台がある限り人を張れるのかどうか、こういった辺りで、どういう人がいいのかと、どういう説明するのかとそういうことを検討しなきゃいけないと。主にやっぱり滑り台サポーターっていうのは滑り台の使い方をインストラクションをする方をやはり常時置くしかないのではないかということを軸に、ちょっとまだこれは、それで決定していませんのでちょっと申し訳ないですけれども、そういうことを軸に検討をしているということ。ルールについては、やはりいろんな国の方が来られるということもあるし、やはりより分かりやすい、より、サポーターの方もいるんですけど、より分かりやすい何かこう素材があるのか、何か動画なのか、何か看板で何かラミネートみたいにしたのを出すのがいいのか、よく分かりませんけれども、そんなようなことも含めて、いろいろ頭を柔らかくして、いろんな、できる限り安心を高めるような方策、私たち考えていきたいということで今知恵を絞っている、そういう最中でございます。

記者(FBS)

ありがとうございます。もう1点だけスライダーについて、最初のお話でもありましたがスピード感、日本は足りないっていうようなお話ありました。スピード感については、どのようなスピード感でこの対策っていうのを進めていきたいというふうに思われますでしょうか。

市長

そうですね。だからどのぐらい早く結論出すかっていうスピードですね。そういう意味ですね。やはりスピード感大事だと思います。もちろんこの件は、市民の皆様の安心を高めるために検討していくということでありますので、しっかりと急ぎながら、でも丁寧に検討もしていく必要があります。その意味では、昨日お話しさせていただいたように、やはりまだ現時点でその内容が固まっていないので、確約はできませんけれども、1つの目安がもちろん夏休みというのは、1つの目安にはなります。ただ、ちょっと検討の内容次第によって、そこは前後するということもありますが、もちろんもう今、担当部局も本当に、夜中まで一生懸命対応そして次の案、これを一生懸命考えてくれている最中なので、まさしく、丁寧に、そしてスピード感を持って検討していきたいというふうに考えております。

記者(FBS)

ありがとうございました。

市長

じゃあ城さん。ちょっと時間的な制限でポンポンとちょっと2つ一緒に聞いていただいていいですか。

記者(朝日新聞)

スライダーの件でお伺いします。ちょっと怪我人の方がいらっしゃって今回残念な結果にはなりましたけれども、一方で、皿倉山に来ていらっしゃる方を増やすという当初の狙いもあったかと思います。その点について、ゴールデンウィークもありましたけど、実際に設置したことで、どれぐらいの方が滑って、どれぐらいの方が山にいらっしゃったのかっていう辺りを教えていただきたいのと、もう1点職員の方が最初に滑られた状況が、スピードが出ないというご不満の声で試しに滑ってみたっていう、中々ちょっとあまり想像がしにくいんですけど、やっぱりそういったところまで職員がやらなきゃいけないぐらい、たくさんの声が寄せられていたのかどうかその辺りお伺いできればと思います。

市長

はい、どうぞ。

記者(西日本新聞)

西日本新聞の梅本です。発表案件外なんですけど、自民党が公約に掲げている、2万円給付の自治体負担についてお伺いしたいんですけれども、今回参院選で与党が、国民に対して一律2万円給付っていうのを公約に掲げていますけれども、一方で、他の政令市の市長が自治体の業務負担を懸念する声を上げていますけれども、市長は今回の自民党の公約についてどう評価されているのかっていうのと、それがもし実現した場合は、どれぐらい北九州にとって何か負担が生じる、もし試算があれば教えていただけますか。

市長

皿倉山のほうは月で見ると30%お客さんが増えた、ケーブルカーで上がられる方は5月の数字が30%去年より上がったというふうに聞いていますけれども、もちろんそれが滑り台目当てなのか、もちろんブランコもあるし、そもそもが皿倉山をアピールしているので、どういうことかその組成はわかりませんけれども、そういう数字分かりますか。何%増というのは。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

約なんですけれども、令和6年度の5月が約3万人。令和7年の5月が約4万人ということで、約30%、市長がおっしゃった30%というのは、この数字です。

市長

はい。職員が何件のスピード不足の批判を受けたのかって、ここまではちょっと情報ありますか。おそらく、やはりまちづくり整備課の方って地元にすごく密着されていて、1件であっても、わずかであってもやはりそれを大切に、ものすごく地元密着で区役所の職員の皆さんって対応してくださっているので、やはりそういう声が来て、せっかく楽しみに行ったのに全然スピードがって、そういう言い方したかどうか分かりませんが、スピードが出なかった、あるいは思ったより滑らない、スピードが出ていないとの声があったということで、それに対してお応えしようという思いで動かれたというふうに私は認識をしております。その辺、何かより詳細な「何件」とかっていうのはありますか。

担当者(都市整備局 みどり公園課)

すみません、具体的に「何件」という数字は持ち合わせてないんですけれども、例えば、当日式典に参加した関係者からもそのような声が上げられたというふうに聞いております。

市長

職員の方も本当にそこで「何かちょっとでもいいものにしよう」と、「ちょっとでも皆さんに楽しんでもらえるものにしよう」と、これだけ予算使ってやっているわけですから。その中で、やっぱりある種「スピードが出ていない」、「思ったより走らなかった」、言い換えれば「もう一歩」というふうなことを言われたことも受けられてか、「だったら、少しスピードを出し気味でも滑ってみよう」というような特殊な状況でもあったということでありますが、そこはちょっと職員は責められないところで、職員もやっぱりそういうお声に応えようということで動かれたというふうに私は認識をしているところであります。次の梅本さんの質問なんですが、2万円の給付事務、今日別にシリーズで言っているわけじゃないんですが、やはり本当に国民のことを思うのであればスピードが大事です。やはり「早く支給してほしい」っていうのが、もう今の国民の皆様にとってスピードっていうのはすごく大事。でもスピードを思うのなら、出す、出さないじゃなくて、出し方をやっぱり真剣に国で考えるべきだ。本当に一刻も早く届けてほしいと言うのであれば、じゃあ一元的にやるとか、あるいはマイナンバーと紐づけてやるとか、やることが私は大事だと思います。今、実務の実態を聞いてみますと、今日も担当の課長来ていると思いますけれども、本当に切実で、全国1,500市町があるわけです。この1,500の市町で給付事務をある種バラバラに、それぞれの委託業者を探して、それぞれのシステムを手当して、それぞれの体制を組んで、そしてやっているっていう状況。それで聞いたら北九州市は比較的人員もいる、ノウハウもある。だから周りの苅田町、みやこ町とか、その辺から「教えてほしい」という、そういうノウハウの交換なんかにもやはり対応しないといけない。小さいところだったら、より一層それも慣れてない、あるいは職員が少ない中で回しているというところで、それもやはりサポートしないといけないという、こういうようなスピード早くやりたいのに、それがバラバラにやらないといけないっていうのは本当に不合理だと思います。今聞いていたら、本当に徹夜状態で対応していると聞きました。世の中のプレッシャーの中では、絶対間違っちゃダメ、もう間違ったら本当にそれこそ大きなニュース、大きいというかニュースになって「支給誤り」というニュースにドーンと出るっていう、そのプレッシャーは彼らにはものすごくかかってきていると。そして、でも早くしないといかん。「もうあの町は、あの市はもう支給されました」っていうふうに責め立てられる。だから一刻も早くやらないといけない、スピード感でやらないかん。でもスピード感もものすごい必要で、争っているわけじゃないですけどね。「あの町は、あの市は遅い」って言われたら、それはものすごくきついので一生懸命やっている、でも絶対間違っちゃダメ、間違っちゃいけないと言っても、支給の基準日の日に、以降に亡くなった方もおられる。でも国は、例えば「支給日(基準日)の時に住基台帳に入っていなくても、そのあとに生まれた方は入れてくれ」とか言う。だったらどの時点のどの台帳を見て言えばいいのか、それが、過不足があれば支給誤りと言われる、支給漏れと言われる。そういうことを、ずっと彼らはプレッシャーを受けてやっているという業務を自治体の現場でやっていると。やっぱりそんな状況、しかも今聞いたら(最大)合計10名が常任体制で、もうずっと令和3年度ぐらいから続いているから、もうほぼその体制をずっと引いてやっていると。もうずっと終わらないわけですよね。終わるかなと思ったら、また次がやってくる、こういう状況をずっとずっと繰り返しているということで、すごくプレッシャーを受けている。そしてまた委託業者もあるんですよ、その相談窓口が。ただそこのバックアップもしないといけない、やっぱり対応で。困難事例はやっぱり役所がやらないといけない。だからそういった正確さとスピードのプレッシャー、そして委託業者へのバックアップの業務、そして他の市町との関わり合い、こういった業務に晒されながら、やることを個別に、個別の市町で全部やれと、しかも間違ったら絶対ダメ。それ決めるのはいいですよ、決めるのは。給付金、今必要だから給付金する、これは別に、政策論としてこれはもう国で決めていただいていいですけれども、それを「もう決めてからあとはやっておいて」、「間違っちゃダメよ、急いでよ」っていうのはちょっとあんまりじゃないか、それはやっぱり、国と自治体の関係としてどうなのかっていうことを私は思います。なので、こういった辺りも参院選でもっと議論すべき、もちろん国と自治体の中の「BtoBの話だろ」って言われるかもしれないですけど、これは市民の皆さんへの正確で迅速な給付に直結する話です。ですから、しっかりそういったところも議論していただきたいし、やっぱりそこに配慮がないのであれば、そういったやっぱり政権を担う資格があると私は言えないと思います。なので、本当にこれ言い出すときりがないんですけど、本当に古いメンタルモデルで国が決めて、あとそれは営業所や支店や下請け企業のように自治体を使うなんていう、その古いメンタルモデルをもういつまでも、本当に日本が続けるのか。本当、今回、他の国にも行っても、やっぱり都市が競争していましたよ、かなり権限をもらってお金も得て。都市がそれぞれの創意工夫で権限を持ってやっていくという、こういうやっぱり活力というのが都市にあったのを体感したこともありますので、しっかり参院選の論戦でもやっていただきたいと思いますし、じっとしていられないので私たちもやはり市長の、首長の仲間でもそういう議論が今沸騰していますから、やはり首長たちも束となって行動を起こすということは今後考えていくということになろうかと思います。

担当者(市長公室 報道課)

すみません、じゃあ時間なので。

市長

じゃあポンポンと言ってポンポンと答える。

記者(RKB)

すみません、1点だけ。RKBの岩本です。発表項目外で、先日福岡市のほうでも闘犬のピットブルの被害が確認されているというところでちょっと話題になっております。それに対する受け止めであったり、自治体によっては条例で飼育方法を規制したりしているケースもありますので、その辺りの必要性であったり、市として何らか対応を考えていたりとか、その辺りのところを伺えればと思います。

記者(NHK)

NHKの大倉です。すみません、スライダーに戻って申し訳ないんですが、これ今回存続させていくということを前提に進められると思うんですけど、改めて市長がこの遊具、4月に華々しくオープンされましたけれど、この遊具、市長がどのようなものだと考えているのか、どのように存続させていきたいと考えているのか、そのお考えを最後聞かせてください。

市長

まず岩本さんからあったピットブルの話なんですが、やはり福岡市の事案などは報道を通じて承知をいたしております。先日、福岡市生活衛生課から北九州市の関係部署へも「情報交換を行いたい」といったご連絡をいただいております。やはり市民の皆様の安全のためには、飼育ルールを徹底していただくこと、条例等に従わない場合の警察との連携も含め、しっかりと対策を取っていく必要があると考えます。従って、どのような実効的な方策が取り得るのか、これは福岡県、福岡市、こういったところとも連携をしながら実効的な対策を検討していく必要があると考えております。それから、どういうものかということですね、どういうふうな位置付けかということです。やはり観光客の皆さん、やっぱり皿倉山っていうのはものすごくポテンシャルがある、ただ、まだまだ知られていない、あるいは本当に「もっとこういう、楽しめる場になってほしい」という市民の皆様のお声がたくさんあります。やはりそういった思いに応えて、少しでも皿倉山、夜景で日本一になる皿倉山、この素晴らしい、私たちが愛する皿倉山の楽しさ、素晴らしさということを多くの観光客、市民の皆さんに堪能していただくような場にしていきたい、そのために何か工夫ができないかということで、いろいろと工夫を積み重ねている一環でございます。特に限定的にこのスライダーについてということでございますが、これにつきましても、やはり観光客の方もそうですけれども、やっぱりファミリー層ですね。やはり自然がある中でファミリーの方々に、みんなで老若男女が集まって楽しめる皿倉山という場をつくっていくための1つのアイテム、1つの魅力的な要素として、ゆっくりと自然を楽しみながら、そして爽快な気分を市民の皆さんが楽しんでいただきたいという思いを私どもは持っております。こういった、お子さんたちもしっかりご家族連れで行かれた時、みんなで行った時に景色の中で楽しく遊べる、そして楽しい、豊かな時間を過ごせる、そういったものとして、ブランコ、そしてスライダーを設置したというような位置付けで考えております。

担当者(市長公室 報道課)

ではお時間になりましたので、これで定例会見を終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。