|

コメント項目 |

(1)「OECD Urban Days」への出席 |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 |

(3)北九州こどもまんなかアクションプラス+(PDF:1MB) (4)シン・子育てファミリー・サポート事業(PDF:1MB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

3.令和7年(2025年)4月24日北九州市長定例記者会見

【コメント】

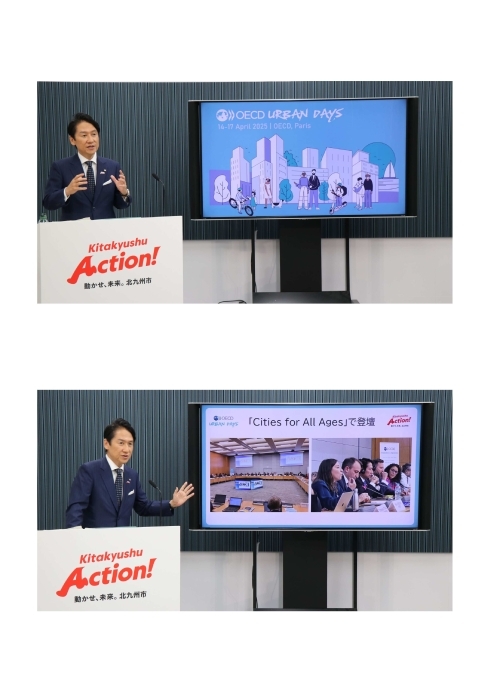

(1)「OECD Urban Days」への出席

(2)インド・テランガナ州首相との会談

【発表案件】

(3)北九州こどもまんなかアクションプラス+

(4)シン・子育てファミリー・サポート事業

(5)北九州港・北九州空港の貨物取扱量 過去最高

(6)公園大作戦

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)「OECD Urban Days」への出席

市長

おはようございます。それでは今から定例を開始をさせていただきます。今日は新しい方はいらっしゃらないですね、4月。特にいらっしゃらないですね、はい。そしたら今日はいくつか発表事項等々ありますけど、まず最初にコメントをさせていただきたいと思います。最初にまず海外関係2つお話しさせていただきたいと思います。1つ目がこちらなんですが、4月の14日にパリで開催をされました経済協力機構(OECD)、ここの「Urban Days」という会議に北九州市が招かれまして、日本の自治体を代表いたしまして私も登壇、プレゼンテーションをいたしました。OECDの「Urban Days」、こちらは喫緊の課題である「持続的な都市づくり」に向けて、世界中の自治体の首長の方々が集まって、課題の共有、そして未来への解決策を議論しようという場です。その場で、日本では東京都の小池都知事と仙台の郡市長、そして北九州市の私が参加をさせていただきました。その中でテーマごとのセッションというものがありまして、14か国20都市の市長が集まって議論しました。あとパリの市長とか、そういった皆さんもお越しになっておられました。北九州市が招待をされたのは、OECD諸国の平均の高齢化率が17%という中で、北九州市はやはり30%を超える。これは日本の中で一番高齢化が進んでいると同時に、世界の中でも先駆的に課題を体現し、そしてそれを解決しようとしている、ここに注目されたからです。最も高齢化が進んでいる大都市の1つとして北九州市のモデルが大きな学びになるということで、モデルになるということで選ばれたものであります。北九州市は「Cities for All Ages」という、「あらゆる年齢層のための都市」というセッションに参加をいたしまして、居住支援策、あるいは交通対策などについてプレゼンテーションをいたしました。その中では、私のほうからもプレゼンテーションさせていただいたのは高齢者施策、高齢者向け住宅政策を通じて、国の政策に影響を与え、その立法に影響を与えているということ。そして官民が一体となって協働した取組を進めているという北九州市らしい取組、それから総合的な福祉サービスとの連携、ICTやデジタルのデータなどを使った革新的な取組を行っているということ、これらをプレゼンテーションさせていただきまして、大いに関心を集めた、また評価をされたところであります。登壇後は、これはOECDのこの「Urban Days」、この大都市のネットワークの中に「チャンピオン・メイヤーズ」ってあるんですけれども、「チャンピオン・メイヤーズ」の議長であるスロバキアのブラチスラバ市長からも声をかけられて、あるいは世界銀行の方からも声をかけられまして、世界的にも高い関心を頂戴し、「詳しく話を聞かせてほしい」、あるいは「国際的な議論の場にこれからもコミットしてほしい」、そういう呼びかけをいただきました。またOECD本部からもこの会議の終了後、地域における不平等を是正し経済発展をしていくという、こういう課題に世界的に取り組んでいく各都市の首長によって構成されているようなコミュニティ、例えばこういう「チャンピオン・メイヤーズ」とかそういうコミュニティもあるんですが、そこにもぜひ参加をしてほしいという呼びかけもいただいたところであります。これまで北九州市、様々な取組を積み重ねてきたこの歴史、この中で、今回のセッションを通じまして、改めて北九州市が日本を代表する先進都市であるということで、北九州市の強み、そして取組の革新性というのを、世界を通じて改めて強く再認識をいたしまして、やはり世界をリードする「サステナブルシティ北九州市」目指そうということ、2025年度の大きな眼目にしておりますが、まさに世界をリードするサステナブルシティへの第一歩としての取組、非常に大きな成果があったというふうに考えております。また世界に「北九州」という名前をしっかり伝えることができました。こういったことを通じて、北九州市の経験やノウハウ、もちろん環境もそうですけれども、こういった高齢者施策も福祉も、こういった部分も世界に発信をし、「持続可能な成長を続ける都市モデル」として北九州市の活動、これを発信し、また世界に貢献していく、そういう北九州市をつくっていきたいというふうに思っております。これは終わったあとOECDのほうでインタビューを受けている模様ですね。こういった形で世界にしっかりと発信をしていきたいというふうに考えております。OECD「Urban Days」でございました。

(2)インド・テランガナ州首相との会談

市長

次に、今度はインドに関して話題が転じます。何人かの記者の皆様にも取材に来ていただきました。これは日曜日の話でしたけれども、先週、この間の4月20日の日曜日にインドから要人をお迎えしたという件でございます。インドは世界一の人口14億人を有し、成長著しいところであります。もちろん1つのマーケットとしても、あるいは人材という意味においても、IT人材など素晴らしい方を輩出しておりますので、非常に大事な国であるということは言うまでもありません。そうした中で今回、インド南部のテランガナ州の首相が北九州市を訪れてくださいました。東京、大阪、広島とともに北九州市を訪れるということになりました。3,800万人の人口を擁するテランガナ州、その中の州都であるハイデラバードは1,000万人の人口を擁すると、東京と同じような規模を持つまちであります。このMicrosoft、Google、Appleなどが続々と進出し、またGAFAの世界のトップがこのハイデラバードから輩出されているという、もう世界的にはこのハイデラバード・テランガナ州というのは大きなプレゼンスを持つまちです。この首相が北九州市に今回訪問をくださってトップ会談をさせていただきました。この中ではエコタウンの話、そしてこれまで北九州市の取組というのをずっと情報交換続けてきました、これまで。これまでの私たちの取組が1つ実を結びまして、今回「北九州市を訪問したい」ということでテランガナ州側から要請がありまして、4月20日にレディ首相をはじめとする訪問団をお迎えして21名、やっぱり多いですね、21名の方が来られましたけれども、訪問をして会談を行いました。トップ会談では、エコタウンのインドにおける建設に向けての話はもとより、デジタル人材を放流していく、あるいは大学間での連携をしていってはどうか、もうハイデラバード大学、工科大学という素晴らしい、世界的にも有名な大学がありますけれども、そこと北九州の大学の連携、これも話題に上りました。あるいは、ハイデラバードと北九州空港に直行便を飛ばすのもいいアイデアじゃないかとか、あるいは都市間の連携というものもこれから強めていこうと、こういった話題がどんどん出まして、非常に活発な議論が出た、非常に手応えのある会談だったと思います。やはりインドですと、インドの国の事情もあるんでしょうけど、やっぱりトップ自らその場でバンバンバンと言って周りが「はいはい」って感じで動く、そういうスピード感とダイナミズムを私は感じたところもありますけれども、私はあんまり勝手にそこで喋り過ぎるとね、私は怒られるかもしれませんが、インドはドーンドーンってそういう感じでおっしゃっていたのが印象深かったですけれども、本当にリーダーシップを強く感じました。その中では「姉妹都市の締結の話を進めていこうじゃないか」とか、様々な話はありました。また「6月のテランガナの設立記念日、州の設立記念日に市長来てほしい」というふうなことで強い要請も受けましたけれども、本当に中身の濃い会談となりました。強いメッセージを首相からもいただいたというような会でありました。トップ会談30分の予定だったんですが約1時間に及んだということで、時間を忘れて両市、両地域の連携というものに対しての議論ができました。そのあと、当日は交流の第一歩として、テランガナ州と北九州市内の企業などが「インド版エコタウン」実現に向けた協定、相互協力の関心表明というものに署名をするという一歩を踏み出しました。「インド版エコタウン」は、これは北九州市のエコタウンが世界に出ていく非常に大きな一歩であり、市内企業の皆様の現地へのビジネス進出の大きな足がかりともなり得るものです。非常に重要なプロジェクトであります。高い関心を持ってプロジェクトの協力に引き続き取り組んでいきたい、サポートしていきたいと考えております。今回のレディ首相のインドからの北九州市訪問というのは非常に強いインパクトを与えたものと考えています。もう皆さんもチェックされたかと思いますが、首相ご自身のSNSでも、あるいは首相官邸からも発信をされていました。その他に世界最大発行部数の英字新聞である「THE TIMES OF INDIA」で大きく取り上げられているほか、インドの国内テレビや新聞など、かなりもう翌日には相当な数のメディアカバーが行われたと、14億人いるインドにおいて、これだけのインド・メディアに多数この北九州、そして北九州の模様というのが発信をされた、これは大きなインパクトがあると考えています。インドの現地の方々にも広く伝わりまして、インドの方からも人を介して連絡来ましたけれども、非常に興奮気味でしたね。大ニュースになっていると、北九州市訪問というのが。もちろん東京や大阪というのは知られていることはあるかもしれませんが、やはり「北九州」っていうこの言葉がインド国内で回っていくということはそう今までチャンスがなかったことなので、非常に大きな一歩になったというふうに考えております。グローバルにしっかり挑戦をしていく「グローバル挑戦都市・北九州市」というのが私たちのビジョンでもある。そしてグローバルにもしっかり「稼げるまち」をつくっていく。その意味でも今回のインドのレディ首相の訪問、大きな手応えのあるものでございました。本当に準備してくださった皆さん、また訪問いただいた全ての皆様に御礼を申し上げたいというふうに存じます。

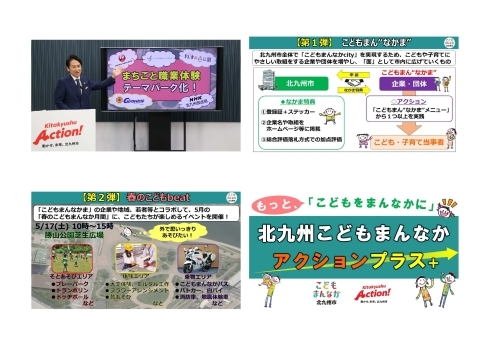

(3)北九州こどもまんなかアクションプラス+

市長

さて、そこで、コメントは以上でございまして、ここからは発表意見、若干いかせていただきたいと思います。まず発表案件の1つ目がこちらです。「北九州こどもまんなかアクションプラス+」の発表です。北九州市は令和5年の11月に「こどもまんなかcity」宣言を行いました。社会全体でこどもたちの育ちを応援していくという取組にしていこうということで、この歩みを、去年も20に渡る施策を打ってきましたけれども、今年また「北九州こどもまんなかアクションプラス+」ということでさらに前に進めていきたいと思います。昨年、もう一度おさらいになりますが、「こどもまんなかアクション」というのは3つのレイヤーからなります。「こども」の視点、そして「こどもを育む方」の視点、「こどもを見守る方」の視点、この3つのレイヤーから政策を総合的に展開していこう、施策をアップグレードさせていこうというのが取組です。本日はその「アクションプラス+」の第1弾としてこちらです。こういう、この3つについて第1弾「こどもまん“なかま”」というものを1つ創設をしていくということ、そして「春のこどもbeat」というもの、この2つを発表したいと思います。5月以降も順次発表していきますけどね。第1弾「こどもまん“なかま”」というものです。こどもの育ち、こどもたちを応援する企業や法人さん、団体さんを、どんどん輪を広げていこうということを進めていきます。「こどもまん“なかま”」ということで、「こどもまん“なかま”」さんの企業、「こどもまん“なかま”」法人、こういったものをつくっていきたいと思っています。これは、やはり「点」でいろんな施策とか取組を行うんじゃなくて、街全体が「面」として、この「こどもまんなかcity」をつくっていくことが必要、また官だけではなくて民の力もどんどん巻き込んでいってつくっていく、こういった考えです。この企業や団体の皆様に「こどもまん“なかま”」になっていただく。 “なかま”ですね、なっていただいて、「こどもまん“なかま”メニュー」というのが、あとで申し上げますが1つ以上実践していただこうということで、「こどもまん“なかま”の法人や企業になりますよ」と言ったら、申請したら「こどもまん“なかま”特典」というのを市から提供させていただきます。それはもちろん登録証というのもありますし、企業名や取組をホームページで公表、そして総合評価落札方式での加点評価、こういったメリットも提供させていただきます。「こどもまん“なかま”」企業、「こどもまん“なかま”」団体、こういった輪を広げていきます。「まん“なかま”メニュー」っていうのはどういうことをすればいいのかということをやっていきたい、これ目標ですね、3年間で1,000社以上・団体、これを目指していくという目標で進めてまいります。特にこの「まん“なかま”メニュー」、いろいろあるんですけれども、この9項目から選んでいただきたいと思っています。3つあります。「こどもの夢をかなえ~る」、「やさしいサービスとどけ~る」、「うれしいスペースあふれ~る」という、この「エール」にかけているんですけどね。「かなえ~る」と「とどけ~る」と「あふれ~る」という、このこどもたちへのエールを込めて、山下さん苦笑いしないでください。いろんなことがあります、やはり。民でできることたくさんあります。ズラーッとあります。今から話しますけど職業体験、こども事業支援、寄付金、自社製品の提供、そしてイベントの支援、あるいはこの割引を実施していただく、あるいはこども食堂、やさしい環境づくり、こどもの見守り支援、まちなかスペースつくってもらう、赤ちゃんの駅を広げていただく、こどもまんなか駐車場だと。これまで発表してきた断片で個別論もありますけれども、これらをしっかり「こどもまん“なかま”メニュー」として展開をし、これに参加していただくことでメリットをご享受いただく、こういうような仕組みになります。その中でも今回新しいものとして、この「まん“なかま”メニュー」のこちらなんですが、こちらです。「まちごと職業体験テーマパーク化!」っていうのをやっていきます。もうまちごと、キッザニアってありますよね。「まちごとキッザニア」にするってことです、端的に言えば。もう「まちごとキッザニア」にします。ちょっとキッザニアさんに勝手に言うと怒られますけれども、「そんなんじゃないよ」と言われるとあれですけど、いわゆる「まちごとキッザニアにしていこう」ということなんですけれども、まちごとで、まち全体でもう職業体験してもらおうと。皆さんキッザニアは行かれたことありますよね、大体ね。行ったらその場でリアルな職業体験できる。北九州にはキッザニアはありません、残念ながら。でもまちはあります。企業はあります。だったら企業にもうキッザニアやってもらおうっていう発想です。既にもうお話はある程度整っております。具体的なイメージというのは、これから詳細はまた発表させていただきたいと思いますが、大体想像はできるかと思いますが、JALさん、スターフライヤーさんね。ここに、現場に行ってお子さんたちが職業体験できる。あるいはNHK北九州放送局さん、ここでテレビの現場、放送の現場にお子さんが行って職業体験していただけるということ、あとギラヴァンツさんも当然ありがたいことに入っていただいておりますし、あと到津の森公園、これは公的なところでありますけれども、いろんなまちごと職業体験、テーマパーク化していこうということで、様々な、もう本当にリアルですよ。本当のリアルな場所に行って、そこで職業体験していただくというものをこれから展開をしていきたいというふうに思いますので、ぜひこの輪も広げていければというふうに思いますので、多くの企業さんのご参加も、そして「こどもたちの夢をかなえ~る」ということで進めていきたいと思います。「まちごと職業体験テーマパーク化!」ということです。「まちごとキッザニア」、これを進めていきたいと思います。等々、9つの項目がありますので「ここからできるよ」っていう企業の方は参加していって、「こどもまん“なかま”」、これに参加をしていただきたいと思います。そして2つ目が「春のこどもbeat」です。もう「こどもbeat」、「コクラBEAT」はありましたけど「こどもbeat」です、こちらは。昨年実施した「かなえるポスト」の中で「外で思いっきりあそびたい」という声がお子さんからありました。「いろいろ体験をしたい」という声、お子さんからありました。このことから、5月の「春のこどもまんなか月間」、具体的には5月17日ですけれども、勝山公園の芝生広場で「春のこどもbeat」を開催をいたします。もう思いっきり遊んでいただきたいということで、外あそびのエリア、様々なメニューを準備しています。体験エリア、これちょっとチャレンジが必要な大工さんの体験とかフラワーアレンジメント、昔あそびという、こういったものもやっていただく、あと乗り物もやってきます。いろんな乗り物も集結してきて、この勝山公園を舞台にお子さんたちが本当にいろんな体験をしていただく、思いっきり遊んでいただく、思いっきり体験をしていただく、こういうような1日にしていきたいと思います。当日はプレイパーク、トランポリン、ドッヂボール、大工体験、フラワーアレンジメント等々、もういろんなことがたくさん起きている。そういう1日にしていきたいと思いますので、「春のこどもbeat」、多くの市民の皆さんにお越しいただきたいと思います。

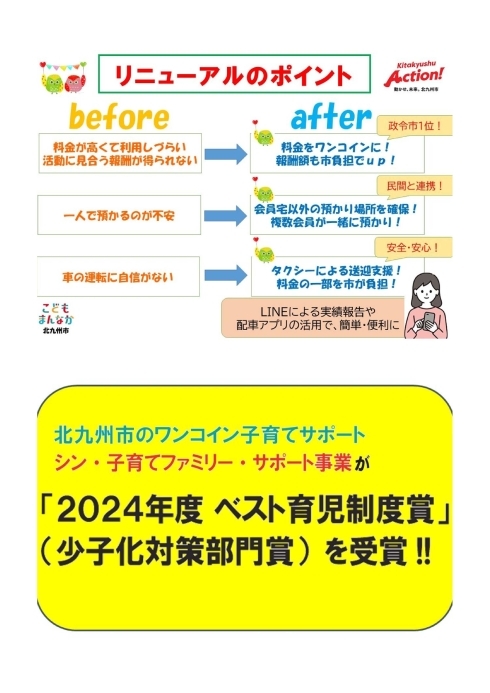

(4)シン・子育てファミリー・サポート事業

市長

さて、もう1つ発表なんですが、この度、北九州市のワンコイン子育てサポート「シン・子育てファミリー・サポート事業」が2024年度「ベスト育児制度賞(少子化対策部門賞)」を受賞いたしました。本当にありがとうございます。拍手もない中1人でお礼を言っているという不思議なあれだけど、いいんですよ。受賞いたしました。ありがとうございます。この賞ですね、「ベスト育児制度賞」というのは「先進的で全国に広がってほしい子育て支援の支援制度」というのを表彰するということで、一般社団法人日本子育て制度機構というところが行っている賞でございます。「全国に広がってほしい」制度を表彰するという仕組み、その中で北九州市が受賞したということでございます。今回の受賞については「こどもを預ける人」・「預かる人」双方がさらに安心できる仕組みをつくっていこうということでございます。「シン・ファミサポ」って言っていますけど、北九州市オリジナルの仕組みなんですが、これあとで仕組みを、ご説明したあとの方が分かりやすいかな。じゃあ次いってみましょう。これどうリニューアルしたかもう1回おさらいしますね。「ファミサポ」ってシニアの方がお子さんの送迎とか預かりとか、こういう仕事をする制度でしたけど、どう変えたのかということでありますけれども、昨年度でしたかね、改正をしていきました。料金が高いから利用しづらいとか、あるいはそれにサポートされる方、報酬があんまり見合わないということで料金をワンコインにしました。500円にしまして報酬額も市の負担でアップしました。使う方にやさしく、支える方にもやさしくということをやりました。一人で預かるのが不安という方に関しまして、民間と連携した預かり場所の確保ということで、会員宅以外の預かり場所を確保すると、複数の会員が一緒に預かるような仕組み、これも導入いたしました。それから、やっぱりシニアの方「車の運転に自信がない」、「送迎したいけどそれができないよ」という方については「タクシー使っていいよ」いうことで、タクシーによる送迎支援、料金の一部を市が負担するというようなこと等々、LINEによる実績報告、配車アプリの活用など、こういった取組をスタートいたしました。それでは前のページいきましょうかね。そういうような努力について、利用料金が安く利用しやすいという行政の支援がそこにある。そしてこれ「全国的にうまくいっていないファミリー・サポート制度」って、これは機構の方が言ってることですからね。うまくいってない「ファミリー・サポート制度」をきちんと活用する仕組みとして独自にリニューアルをしているということ。支援してほしい方だけではなくて支援してくださる方が安心して活動できるようなこと、どちらにも、担い手の方にもしっかり思いを寄せた制度になっているということが評価されまして、今回表彰されたというものでございます。次の次いきましょう。リニューアルの効果、令和6年度の活動の件数など、じゃあリニューアルしてどんな効果があったのかということでありますが、半年で20%UPしました、活動件数。過去5年間の平均は6,539件、ここですね。過去5年間6,539件でありましたが、一気に大きく増えまして、8,963件。もう37%UPしてきているということで、明確な成果が出てきております。お子さん、こういう市民の皆さん、依頼をされた市民の皆さんは「料金が安くなって嬉しい」、そして「回数も増やせる」、「選択肢が広がった」、「ワンコインで気軽に利用できてその間資格の勉強など自分の時間をつくれるようになりました」、「施設で預かっていただくこともできるようになって、この複数の大人の目で見守りできるようになったことは大変嬉しい」、こういった声もいただいております。提供する会員、支え手のほうの方々は、「報酬額が増えてモチベーションが上がった」あるいは、「他の会員の皆さんと一緒に支援できるようになったので安心して活動を再開できた」あるいは、「タクシーも使えるようになって、すごくこれは参加しやすくなった」、「LINEで活動報告書の提供ができるようになって、負担が減った」等々、これは支えられる側、そして支える側両方にとってプラスの効果を生み出した事業ではなかったかと思います。私たち1つこういう形で強化というチャレンジをしたわけですけれども、こういった成果が出てきていることと、またそれを裏付けるように今回受賞したということは、大変ありがたいことであります。世代間を超えて、子育てをみんなで支える。そういうまちになっていく、それの一歩一歩をこれから積み重ねていきたいというふうに思っております。引き続き事業のPRも含めまして、多くの市民の皆さんにご利用いただける事業にしていきたいと思います。ちなみにここ令和7年度は、特に負担が大きくなる育児休暇復帰前後の期間をサポートするためにさらに拡充予定です。復帰前2ヶ月プラス1年間の利用料金を無償化、タクシーによる送迎対象エリアを市全域に拡大、これをやります。子育て支援の輪、これはさらにさらに歩みを止めることなく強化をしていきたい。それによって仕事と育児の両立を行う方、そして全ての子育てに係る方々を応援していく、そういう北九州市の歩みを進めてまいります。

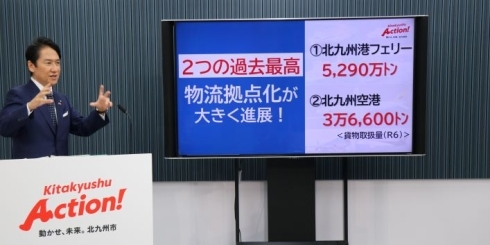

(5)北九州港・北九州空港の貨物取扱量 過去最高

市長

そして次が、今日久しぶりっていうか間が空いたので多いです。もう1つ。もう2つあるんですね。すみませんね。そして次は、北九州市の物流拠点であるというこの力は強いわけですけれども、令和6年の貨物取扱量これが過去最高になりました。今絶好調になりました。絶好調でありますということをお伝えいたします。海の拠点北九州港、空の拠点北九州空港、この物流の取扱量、貨物取扱量が絶好調です。フェリー貨物量5,290万トン。空港は3万6,600トンということで、ともに過去最高となりました。物流拠点化、目指す北九州市の進捗を明確に表すものになっています。北九州港見ていただきますと、これまで北九州港これどういうふうにしていくのかというと、新規路線の誘致、そして集荷、荷物を集める取組の強化、岸壁の整備、こういったものをずっとやってきたわけであります。そしてさらに令和6年には、物流業界による物流の2024年問題に対応するために、「モーダルシフト」という船のほうに物流を移していくというこの流れに対して補助制度の創設を、あるいはモーダルシフトセミナーというのをやりまして、北九州港の強力なPRこういったものを行ってきました。こういった中で、フェリーの取扱量がどんどんどん増えていきまして、令和6年にはこれだけの過去最高というところまでやってきております。新規路線の就航、それから船舶も大型化、こういったものも相まって過去最高であった去年の実績をもさらに上回るというこういう状況になってきています。関係者の皆様、ご尽力いただいた皆様に感謝を申し上げたいと思います。そして空のほうです。これはですね、これも令和6年度の実績が、これ見ていただきますと、もう一目瞭然でありますけれども、昨年度の3倍、北九州空港の物流量が昨年度の3倍にもなっております。令和3年度の1.7倍。今までは、ここが令和3年度が過去最高だったんですが、もうそれの1.7倍の量まで増えてきております。これは取りも直さず、昨年4月にヤマトグループとJALグループさんが国内貨物定期便を就航していただいて、8月、10月とさらに増便をしていただいて、今年の4月からも新千歳とかね、そういったところも増えていくんでもう今グングングングン北九州空港の物流拠点としての力が大きくなってきているということで、令和6年度、飛躍的な貨物取扱量の伸びになったということであります。今後の取組について北九州港では、さらに2024年問題というのも、もうピンチではなく大きなチャンスとして捉え海上輸送への変換、これをしっかりとサポートをしていくということ。そして北九州空港はもう言うまでもありません。令和9年の8月末、いよいよ滑走路3,000メートルへの延長というこれ多くの皆さんのお力のおかげで、これがいよいよ実現をするわけでございます。そして先日発表をしました、国による新たなエプロン、貨物用のエプロンの拡充整備も決定ということで、物流拠点化に向けた動きが着々と進んでいます。こうした中で既存の国際・国内路線の定着はもとより新規貨物路線の誘致に取組みます。これによって今年度もさらなる貨物取扱量の増加、そして未来に向かっても北九州空港が大きな物流拠点としての立ち位置を秘めていく。こういった道のりを着実に進めていきたいというふうに考えます。

(6)公園大作戦

市長

さてもう1つですね。次は公園の話なんですが、公園というのは環境の保全、景観の形成、防災の面、いろんな面で大切な都市インフラ基盤です。そしてそこで市民の皆様が様々時を過ごしていただくウェルビーイングが増進し、またそこでコミュニティができていく、こういった大切な場です。多くの人を惹きつける彩りのあるまち、人の心をより豊かにするまちの実現に向けて、「公園大作戦」というのを展開したいというふうに思います。この公園というものをどういうふうにもう1回定義し直そう、再定義しようという思いがあります。ずっとこれは検討してきました。市政変革の流れの中で検討してきました。公園というのを、“やりたい”を“できる”場所にしていこう、あるいは公園というのをまちの価値をさらに高めていく、付加価値を持つもの。もちろん防災や景観、環境ということも大切な価値ですけれども、さらにこの価値をさらにさらに持っているポテンシャルをもっと高めていくという「公園大作戦」をスタートしていきます。これじゃあ具体的にどんな、3つの視点あるんですけどね。「多様なニーズに応える」。老若男女、また様々な市民の皆さんのニーズに応えていく場所にするという観点、大事にしていきます。「積極的な公民連携による魅力の向上」、官だけで整備して保全していくだけではなくて、民の力もどんどん使っていくという視点、そして3つ目が「サステナビリティ」。やはり北九州市であるからこそ、このサステナビリティを体現していく場所にしていこうと、こういうような視点を大切に、「公園大作戦」を展開していきます。そこで今回は第1弾ということで、あるいは第2弾ということで、お伝えをしたいと思います。多様なニーズ、サステナビリティといったところにフォーカスをしながら、「公園×ナイトタイムエコノミー」、「公園×ボランティア×メモリアル」、この2つの観点から展開をしていきたいというふうに思います。その第1弾でありますけれども、こちらです。はい。第1弾皿倉山頂の「絶景の遊び場」いよいよ完成をいたします。皿倉山の山頂に「絶景の遊び場」、これをつくります。これは、皿倉山はもう言うまでもないんですけれども、眼下に広がる素晴らしい夜景、そして素晴らしい風景というがありまして、2回連続で日本新三大夜景都市、これをどううまく使っていくのか1つの課題になっていました。北九州市を代表する観光スポットとしてもっと多くの方に知ってもらう、親しんでいただくということ。ただ、市民の皆さんからお話しを伺うと、「山頂に行って景色は綺麗でいいんだけども、そこで子どもたち連れて行っても遊ぶ場所もない、そして楽しめる、景色見るのはいいんだけどもっと時間を楽しく家族で過ごせる、あるいはいろんな方と過ごせる場所がないね」ということで、今回市内で一番、もう「絶景の遊び場」、空に一番近い遊び場をつくります。思いっきり遊んでいただきたいと思います。そしてそこでナイトタイムエコノミーも展開をしていきたいと思います。今回整備した施設はこちらです。まず絶景ブランコです。ブランコで絶景を楽しみながらブランコを楽しんでいただけるというもの。そして市内で一番高い場所にあるロングスライダー、こちらですね。これもう見ていただいたら分かりますように、この絶景の中に飛び込んでいくスライダーもできました。そして3つ目が、眼下のパノラマを見渡せるスタンド、これも整備をいたしました。これまで立って見ることはできたんだけど、ゆっくり座って見ることなかなかしづらいっていうようなことがありましたので、これもスタンドベンチも整備をいたしました。ブランコ回りや柵やスタンドベンチの縁には、間接照明を効果的に配置をし、幻想的な雰囲気の空間ができるような工夫を凝らしております。この新たなフォトスポットでも素晴らしい写真が撮れるのではないかというふうに期待しておりますし、それをまたどんどん拡散していただいて、世界中に皿倉山の魅力を発信していただきたいと願っています。オープンが4月25日の金曜日の10時、これはオープンの日なんですけれども、これ皿倉山の山頂で行わせていただく。これはもうご取材ぜひいただければというふうに思います。ただ今日、このこっち(4月25日)は昼間でお子さんたちが来られる日なんですけれども、やはり皆様、メディアの皆様には、先行ライトアップ撮影会というのも準備させていただいておりますので、オープン前のライトアップの撮影会、これ今日ですね。これ今日、そういう取材のためのお時間というのを設けさせていただきましたので、こういった夜の風景を撮っていただく、撮影していただく際にはこちらもご活用いただければと思います。ただ、オープニングイベントは、明日ということになっておりますので、そちらで具体的にはいろいろなお話をさせていただきたいというふうに思いますので、また、オペレーションについては、あとで事務方に聞いていただければというふうに思います。第2弾、第2弾なんですが、~30世紀の森づくりが 30周年を迎えます~ということで、山田緑地開園30周年記念イベントです。それが書いていない。ここですね、30周年記念イベントここに、山田緑地ですね。山田緑地の30周年記念イベントが行われます。山田緑地は、約140ヘクタールの公園で、北九州市では「30世紀の森づくり」をテーマとして、自然環境を学ぶ場として整備運営を行って参りました。この30年間、市民やボランティアの皆様の方々と自然との共生を学ぶ体験を通して自然の素晴らしさを学ぶ、そして伝える。こういったことを行ってきました。最近では、たき火や自然遊び体験、ミツバチプロジェクトなどにも取り組んでいます。そして、来月の5月25日には、この山田緑地を支えてくださった皆様への感謝、そして、さらなる発展を願いまして、専門家の解説を交えた自然観察会、千年の森と生き物不思議トークショーなどをこの場で開催をさせていただきます。ボランティアの皆様、そして多くの皆様のお力で引き継がれているもの、山田緑地、人と自然との共生、そしてその重要性を体現する場所です。生物多様性の保全など、今まで培ってきたノウハウを活かしながら今後もこの森を守り育てていく、そして学びながら、未来の世代に豊かな自然を残していく、そういった一歩にしたいというふうに考えています。今後は、公園を、今日「公園大作戦」のお話させていただきましたが、今後も「公園大作戦」続きます。「スポーツ」、「こどもまんなか」、「女性」等々様々なテーマと掛け合わせる予定です。多様な事業主体と連携し、多様な視点を組み合わせ、利用者、市民の皆さんの目線で、公園の魅力を最大限に引き出していく、そういったアクションをこれからも起こしていきたいというふうに考えております。以上、ちょっと長くなりましたが、私からの発表は以上とさせていただきます。それでは、今日は幹事社はどなたですかね。

(7)質疑応答

担当者(政策局国際政策課)

政策局国際政策課長の瀧口です。コメント2つ目の、インドの要人をお迎えした説明の中で、ハイデラバード工科大学という説明をいたしましたけれども、正式にはインド工科大学 ハイデラバード校ということで修正をお願いしたいと思います。以上でございます。

市長

インド工科大学 ハイデラバード校ですね。はい。どうぞ。

記者(毎日新聞)

すみません。幹事社毎日新聞山下です。まず、コメントのほうのOECDの「Urban Days」のほうなんですが、北九州の施策いろいろ発信されてこられたっていうことだったんですが、吸収のほうと言いますか、例えば質疑応答ですとか、いろんな方とのやりとりの中で、今後の課題ですとか、市長が吸収されてきたものは例えばどういったことがあるでしょうか。

市長

そうですね。各都市からのいろんなプレゼンテーションがありまして、やはり、まず1つ目が、やはり各地がものすごい、高齢化もメインとしながら各世代に優しいまちをつくろうということ。こういったところで北九州市がものすごい貢献できるんだということで、ものすごいそのネットワークとか関心を得たということが1つ収穫だったと思います。あと具体例としては、例えばブラチスラバなんかは、道路の造りをこの四つ角をこういう、四つ角と言うか、曲がり角をこういう部分を子どもたちが少し安心して動けるようなもの。道路のこの曲がり角の形状にするとかそういったものを写真なんかを交えて、ハード面で整備しているということも、ものすごく大きな、そういう学びもあったかと思います。あとは、OECD自体が、今回の会議を契機にレポートをボンッと出しているんですね。そのレポートには様々な世界中の知見とか、モデルケースというのはそこにレポートに出ておりましたので、そういったものもしっかり学んでいきたいなというふうに思いました。正直言って、日本進んでいるなっていうのは思いました。だって、隣のブラチスラバの市長さんが、「いや、もう最近、高齢化率が20%に近づいているんですよ」って言ってきたんで、「いや私、うち31%ですけど」って、「教えてください先輩」みたいな感じだったんで、やっぱり日本や北九州市の取組ってすごくいいんだっていうふうには思いました。なので、もちろんこれからそういったネットワークにも入りながら、とは言え、他のエリアでも、面白い取組っていうのはこれから出てくると思いますので、そういったものも引き続き学んでいきたいなっていうふうに思います。

記者(毎日新聞)

「こどもまんなかアクション」のほうお伺いしたいんですが、今回「アクションプラス+」ということで昨年度例えば、みらい政策委員会ですとか、様々されていたと思うんですが、こういうみらい政策委員会含めて、継続した上でのプラスなのか、それとも今年度またちょっと新しいステップに入ってのプラスなのか、ちょっと位置付けっていうか、ご解説をお願いします。

市長

両方ですね。これまであってやってきたものもしっかり大切に続けていきながら、それにオンしていく。あるいはその中で、状況などを見ながらさらに拡充したりしていくという、この両面があると思います。ですから、例えば、去年もまちなか(こどもまんなか)駐車場とかやっていただきましたけども、あれは別にこれまで何かそれでメリットが恩典が明確にあったわけではないので、よりその輪を広げていくために、今回、落札方式を入れるとか、いろんなメリット付けをしているというこういう拡充もあります。プラス今日お話した職業体験などはもちろん新しい取組をやっていって、まださらに、今までやってきたことも、丁寧に検証しながら、それをより使いやすく、より効果のあるものに改善をしていく。そして新しいメニューもつくっていく。この両面やっていこうというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

昨年度、アクションということでされていて、憲章等も使用されましたけど昨年度を振り返ってその定着度と言いますか、どのように見ていらっしゃいますか。

市長

そうですね。さっきのシン・ファミサポなどは37%増えたというようなこともありますしね。やはり効果的な施策出てきていると思います。そして企業さんの中でも「その輪に加わろうよ」という、「加わるよ」というパターン、企業さんも増えてきているというふうに思います。ただ、これもこちらからやはり、お願いをしながらやっていくということではありますので、企業さんに何らか、企業さん側にも何かこうプラスがあったり、あるいは効果が出たりというのは、より分かっていただく、理解いただいて広げていきたいと思います。去年からいろんな手を打っていますけれども、確実にその輪は広がってきているという感じがします。シン・ファミサポなんかは一番明確に出てきているというところでありますね。

記者(毎日新聞)

分かりました。最後に北九州空港等の関係で伺いたいんですが、貨物量に関しまして、国内に関しては大幅増えていますが、国際貨物に関してはピーク時にはまだ及んでいないという状況だと思うんですが、ちょっとその背景と、今後どうしていくかっていうのを、国際に特化してお伺いできれば。

市長

そうですね。国際の貨物というのは、そう簡単な話ではありません。やはり燃料が上がっているとか、様々な今の国際経済情勢の中で、いろいろな情勢の変化の影響を受けているというところもありまして、あと、そういった国際貨物に向けての、集荷をしていく。こういったものも今一生懸命トライをしているというところでございまして、まだちょっと状況の、国際情勢の変化っていうのは、ちょっとこれはコントロールしようがないですけれども、私たちも、まだそのノウハウとか知見とかそういったものをどんどんどんどん今やっているところです。路線をどうつくっていくか、これも一生懸命活動しているところ。なので、ノウハウを貯め、路線を増やし、ネットワークを増やしていくことを今やっているところです。やはり国際という意味からいうとこの滑走路の延長っていうのは、これ大きな大ステップになりますから、やっぱそこに向かって、私たち今努力を重ねているというような段階であります。

記者(毎日新聞)

いろんな状況あると思うんですが、令和3年のときにこれだけ大きな貨物量があったっていうこれはどういう背景があったんでしょう。

市長

どうぞ。

担当者(港湾空港局空港企画課)

港湾空港局空港企画課の多比良です。令和3年度、過去最高を記録したときは、旅客便が就航していないということもありまして、その分貨物の専用の便が多く飛んでいたと、そういう貨物需要もあったということで、半導体等の需要も多くあったということで、令和3年度、多く、過去最高を国際線については、記録していたという状況でございます。

市長

コロナはあれですかね。影響はしていたんですかね。令和3年度でこうドドーッとこう。

担当者(港湾空港局空港企画課)

コロナでやっぱり旅客便が飛んでいないということ。医薬品とかも、やっぱり需要が多かったというふうに理解しております。

市長

この課程で一気に増えていったというのもあるのかもしれないですよね。ちょっとそこは詳細またあとでお伝えしていただければというふうに思います。

記者(毎日新聞)

幹事社からは以上です。

記者(RKB)

RKBの浅上です。よろしくお願いします。

市長

はい。

記者(RKB)

空港の話に繋げまして、新規路線の話がありましたけれども、貨物をどこと、国内・国際線、国際線は欧米だと思うんですけど、国内とか、特にあとどこ結ぶみたいのはあるんですか。

市長

4月から新千歳が始まりますけれども、始まったところでありますけども。その他にもいろいろ下交渉、いろいろ誘致というのはやっております。

記者(RKB)

具体的に何か発表できそうなのはまだ。

市長

決まったら発表します。どの会社を訪問してどの路線っていうのはちょっとここでは、交渉中であります。

記者(RKB)

分かりました。国際線のほうもそんな感じですか。

市長

そうですね。国際線はやはり、滑走路延長、これが1つ大きなモメンタムになり得るので、そこに向かっていろいろなネットワークづくり、あるいは誘致活動っていうのを行っているというところであります。

記者(RKB)

分かりました。ありがとうございます。

市長

はい。じゃあ富﨑さん。どうぞ。

記者(TNC)

ありがとうございます。TNCの富﨑です。空港の話がRKBさんからもありましたが、それぞれ、国内線かなり集荷って言いますか荷物の量が増えているんですが、これ北九州からどういうものが飛んでいっているかっていうその内訳みたいなところっていうのはあるんでしょうか。

市長

その内容ですね。何かもうちょっとあれですか、どうぞ。

担当者(港湾空港局空港企画課)

すみません。内容というものは、なかなか公表難しいということです。ヤマトさんなので宅配便が多いということは言えると思います。以上です。

記者(TNC)

同様の質問で、フェリーの荷物も増えていますが、フェリーの荷物も同様の感じ。どういうものが北九から運ばれていっているのかなと思いまして。

担当者(港湾空港局物流振興課)

物流振興課長の岡本でございます。フェリーの貨物も同様に、フェリー会社、フェリーに乗る段階で箱になっておりますので、中身については統計が取れていないということではございますが、事業者様に、ちょっと大体どんな感じかっていうお話をお伺いしましたところ、上りは農産品であるとか九州でできたもので、下りは生活必需品とかあと飲料が多いと、あと自動車部品というふうに聞いております。その詳細についてはちょっとザックリこういったところというふうに聞いております。以上です。

記者(TNC)

ちょっとお話変わるんですが、OECDの件一番最初にコメントございましたけども、北九州市はその課題解決の先進地高齢化が進んでいるところとしてっていうところなんですが、各国は北九州のどのようなところを学びたいと、どういうところを最初に取りに来ようっていうかですね。幅広いとこあると思うんですが、どの辺りに関心を示されているものなんでしょうか。

市長

そうですね。北九州の取組で関心を持たれたところは、1つはやっぱりプラットフォームをつくる力、官民の協働っていうのが、私たち北九州市得意ですよね。これは当日は、サブリースの方式で、公営住宅を借りて、そして家賃との差額で付加的なサービスを乗せると、これはNPOの抱樸さんがやっているモデルですけれども。そういったものもありますし、あとURさんと組んでやっている住宅の整備の話もあります。こういった官民の協働というのが1つ、関心を持っていただいたっていうのが1つ。もう1つやはり福祉サービスとの連携ですね。地域サービス、地域の福祉サービスと連携をしながら、住宅は住宅、福祉は福祉じゃなくて、やはり日本はそこ地域包括ケアとしてやっている。この住宅施策と福祉施策の連携というところも、非常に関心を持っていただいたところ。そして3つ目がテクノロジーの活用、ここも関心を持っていただきました。今、市営住宅の一部のところで、センサーとか、そういったものを設置をしまして、その入居者の方の動き、これを把握をして、早く駆けつける。それによって、重篤な事態を防ぐといったような取組も一部行っておりますので、そういった取組も、十分関心を持っている取組なんじゃないかなと思います。私は個人的な見方では、やっぱりなかなか日本らしい、何て言いますかね、日本って擦り合わせ、非常にうまいな、あるいは何て言いますか、官民が共同して異なるプレイヤー同士が集まって、それが擦り合わせながらサービスをつくっていくってここは日本らしい非常に強みがあると思います。富﨑さんもご案内のとおり、ずっと日本の福祉とか、高齢者政策の世界っていうのもずっと住宅は住宅、福祉は福祉、医療は医療、交通は交通でこうあるわけで、官民で言えば交通もありますよね。おでかけタクシー、おでかけ交通の話もしました。そうですね。官民でね。いろいろ政策が分断しているっていうのが普通の最初の初期状態なんです。ところが、日本ではそれを地域包括ケアというような形で、まず利用者の方をセンターにおいて、そこに対して、トータルでサービスをデザインしながら、どのプレイヤーがどういう分野の施策が組み合わされて、こういうモデルをつくっているのが日本の非常にユニークなところだと思います。なので、そういったコンセプトとか概念、こういった辺りも、日本の非常に強みじゃないかというふうには個人的には考えております。

担当者(都市整備局住宅計画課)

都市整備局住宅計画課の藤尾です。すみません。1点だけ修正させていただきます。最初に抱樸さんの取組についてお話しされましたけど、これ公営住宅ではなくて民間の賃貸住宅で、はい。そこだけ訂正させていただきます。

記者(TNC)

こういった話であまり銭、金とかを考えたらだめなのかもしれないですけど、ゆくゆくはこれがビジネスになっていくチャンスなり、何かのヒントなりっていうのがあるんでしょうか、世界に向けて北九州モデルということ。

市長

そうですね。それはもちろんこれで、何かノウハウで稼いでいくというところまで威勢よく今日申し上げるのはちょっと難しいかもしれませんけれども、ただこれから膨大な高齢化マーケット、言い方ちょっとあれですけどね、高齢者の課題というのが大きな価値を生む時代になっていきます。そうした中で、やはり海外の方と話していても「日本のノウハウをうちの国にも持ってきてほしいな」、あるいは「何かそういったパッケージとして受け入れられないかな」というようなお話というのはありました。環境もそうですよね、環境も私たちの公害克服、環境技術というのが結構入ってきております。この高齢者施策とかの場合はどういうスキームでやっていくことになるのか、あるいは事業者の方が単体でいくのか、あるいは官民で一緒にいくのか、いろんなやり方あると思いますが、やはり価値があるところにはビジネスになっていく。当然ですよね、価値あればビジネスになっていく。だから価値っていうのを、やはり北九州市や日本というのは高齢化対策については持っている部分があると思いますので、そういった部分を世界にしっかりと届けていくということは、すぐにビジネスになるかどうかは別問題として大事なテーマだと思います。そういったものがひいては「じゃあこっちで私たちがいろいろお手伝いする」。「だったら、じゃあこういう面で協力しようか」とか、そういうような大きな意味での関係性というのができていくことが、ひいては都市としての益、国益・都市益にも繋がっていくという流れになっています。それから、そういうものも出てくる可能性は私はあると思いますけどね。あとそうそう、浅上さんの質問について、想定問答が一応ありましたので、新規路線について荷主物流企業などへのヒアリングが行われておりまして、半導体関連製品や電子デバイスなど「航空貨物と親和性のある貨物」というのが九州発着で今後も拡大する可能性が高く、ニーズの高い路線も把握をしているというようなことで、これらの需要を示すことによって新たな路線誘致に繋げていきたいということで、そういう品目について今ニーズを把握をしておりますので、こういった需要を具体化させながら新規路線を誘致していきたいということが、情報がありましたので一応お伝えしておきます。詳しくはまた聞いてくださいね。はい、宮原さんどうぞ。

記者(FBS)

すみません、FBS宮原です。「こどもまん“なかま”」制度のことでお尋ねします。まず、「“なかま” メニュー」から1つ以上実践して、こどもや子育て当事者を支える制度いうことですが、この「子育て当事者」っていうのは、もちろん親は含まれると思うんですけど親以外も、例えば保育士とかそういった方とかも含まれるっていうイメージでよろしいでしょうか。

市長

これはそういうことでいいですよね、ですよね。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

基本的には親になります。

市長

基本的には親。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

子育て当事者になりますので、常に子育てをしている。すみません、子ども家庭局総務企画課長の井上です。基本的には子どもを育てている方っていうのを「子育て当事者」っていう形で表現しておりますので、そういう形になります。

記者(FBS)

じゃあ親とかおじいちゃん、おばあちゃんとか。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

そうですね、場合によってはおじいちゃん、おばあちゃんとかいうこともあるかと思います。

市長

もちろんこっちの皆さんも大事なね、メインはそういうところですね。

記者(FBS)

分かりました。それと認定する対象なんですけれども、このメニューを拝見した感じ、この子育て支援の事業そのものを展開する企業、団体だけじゃなくて、そういったイベントや取組みを支援する企業も認定するっていうことでよろしいでしょうか。

市長

「まん“なかま”」に認定する基準がこどものイベント支援、こどもの。

記者(FBS)

子育て支援事業そのものを展開する企業だけじゃなくて、その展開する事業を支援する企業というか、例えば子育て向けのイベントをどこかの団体がやって、そこに協賛で入るとか、イベントを支えた側も認定する。

市長

そうです、それは入りますよね。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

はい。

記者(FBS)

分かりました。あと総合評価落札方式での加点評価っていうことですけれども、ちょっと不勉強で。総合評価落札方式っていうのはどういった事業が多い、公共工事とかをイメージしていいものなのか。

市長

どうぞ。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

子ども家庭局総務企画課長です。総合評価落札方式っていうのが、例えば工事でいきますと予定価格が概ね1億円以上の工事であるとか、その可能性がある工事、そういった工事等が対象になるような形になります。以上です。

記者(FBS)

多いものは公共工事って考えてよろしいですか。

担当者(子ども家庭局総務企画課)

そうですね、主には公共工事っていうところが多いとは。

記者(FBS)

ありがとうございます。

市長

どうぞ岳田さん、岳田さんいきましょう。

記者(TVQ)

すみません。TVQの岳田です。まずちょっと発表案件なんですけれども、「こどもまんなか」政策など、いろいろ子どもに手厚い政策をされていますが、最終的に北九州をどんなまちにしたい、そういう思いをちょっと教えていただけないでしょうか。

市長

そうですね。私たちが受け取っているバトンをしっかり次の世代に引き継いでいく、そしてこの北九州市というまちをしっかりと継承していく、次の世代つくっていく、これが非常に大事な使命です。そうした中で、やはり子どもを育てること、そして子育てを支えることに少しでもストレスがなく、そしてまち全体でそれにエールを送っていく、そういうまちづくりをしていきたいと思います。それがひいては、やはりこのまちをしっかりと引き継いでいく担い手になっていくし、お子さんたち、若者たちが未来に希望も持てるし、また実際の担い手として力を発揮していただくということで、やはり「持続可能なまち」をつくっていく、都市をつくっていくという意味で、次世代を育てること、これをみんなで応援していける、そういうまちにしていきたいと考えています。

記者(TVQ)

ありがとうございます。もう1つお願いなんですが、ちょっと過去の発表案件なんですけれども、2月6日に公務員、北九州市役所を受験する方が10年前から3分の1ぐらいに減ってしまったということで、改めてちょっと市長に、それに対する危機感と今後どうしていきたいか、その思いなどを教えてください。

市長

そうですね。以前発表しましたが、自治体を志す方、応募者数ですかね、競争倍率ね。自治体を志す方の競争倍率というのは10年前の3割を切るという状況になっている、特に技術者に至っては採用予定者数の7割程度というところまで割り込んでいる、これは今の現状です。やはり人材確保というのは自治体にとって、全ての自治体にとって今「静かなる有事」と考えています。選ばれるまちでなければ未来はつくれないというふうに強い危機感を持っています。やはりまちづくり、そしてまちを支えていくことを志してくださる次の世代がいなければまちは持続可能にならないということで、この人材確保困難という静かなる有事にしっかり対応していかなければいけないという強い危機感を持っています。他の自治体の首長さんとも話していても、ものすごいこの話題出てきます。昨日も市長会ありましたが、本当にこの話題というのは大きなテーマになってるので、これは本格的に取り組んでいかないといけない。他方で初任給見ても、ものすごく技術者の方の初任給ってどんどん上がっている、30万円に行くようなゼネコンさんもある中で、やはり公務員の場合まだ20数万円、22、3万円というようなこともあります。やっぱりそういった課題もあるんですけれども、やはりそこに対峙していかなきゃいけない。やはり次の世代が夢を描けるまちにしていくというために、私自身も先頭に立って動いていきたいし、声を上げていきたいというふうに考えております。やはり「北九州市役所」というまち、これが将来の50年、100年、200年と続くまちづくりをする大きな役割、これを担っている場所であるということ、それを通じて多くの若い方々が成長できる舞台であるということ、これもしっかりと伝えて、また改革も進めていきたいというふうに考えます。

記者(TVQ)

ありがとうございます。

記者(NHK)

NHKの伊藤です。発表外のことについて伺います。感染症についてです。全国的に百日咳が増えていることがありますけれども、市内での発生状況も増えていると思います。この状況の受け止めと呼びかけがあればお願いします。

市長

百日咳について今感染拡大をしており、強い危機感を持っています。令和7年の第1週から第16週までで、北九州市内で累計25件の報告がありました。昨年1年間で累計14件だったものが既に25件になっている。10歳以上の感染が9割なんですが、重症化しやすいとされる1歳未満が2名というような状況になっております。感染対策は乳幼児期のワクチンの接種、手洗い、そして咳チケット、この3つになります。特に気を付けていただきたいのは、ワクチンを打つ前の生後2ヶ月以内の小さなお子さんです。こうしたお子さんが感染をすると重症化するおそれもある。そうした中で、ご家庭内での感染が増えてきています。仕事から帰ってこられた大人、あるいは兄弟間の感染、これをしっかり防いで、しっかりと小さなお子さんを守っていく、そのために対策を徹底してほしいというふうに思います。この小さいお子さんが、やはりこの感染症に対して脆弱であるということをしっかり市民の皆さんももう一度共有をいただいて、できる限りの対策、家庭内感染も大きな原因になっています。しっかりと咳(エチケット)、あるいは手洗い、あるいはワクチンの接種、これらを行っていただきたいと思います。

記者(NHK)

ありがとうございます。特に大人の場合はなかなか重症化しないことから、百日咳と分からずに感染を広げているっていう話もあるかと思うので、その辺りはどう思いますでしょうか。

市長

そうですね。大人の場合は重症化しやすいという特徴がある一方で、小さなお子さんは重症化しやすい。1つ症状として「コンコンコン」という咳が出た場合、「普段とちょっと違う咳だな」と思った場合はまず医療機関に相談していただきたい。百日咳が今どんどんどんどん拡大しているということを頭に置いていただいて、「コンコンコン」というちょっと違う咳が出てきた場合には百日咳を疑ってください。そして家庭内での感染を防いでください。それをお願いしたいと思います。

記者(NHK)

今「重症化しやすい」とおっしゃったのですが、大人はしにくいですね。

市長

そうですね。今、大人は重症化しづらいけれども小さなお子さんは重症化しやすい。ここに強い危機感を持って家庭内感染を防いでいただく、「コンコンコン」と普段と違う咳が出た場合には百日咳の可能性も考えて医療機関を受診してほしい、これをお願いしたいと思います。

記者(NHK)

ちょっと細かい話なんですが、今16週のお話しされたっていうことは14時の発表の内容もお話ししてくださったのかなと思うんですが、この1歳未満2名というのは、重症化したりとかその後の状況とかってもし分かればお願いします。

市長

これは説明できるんですかね。

担当者(市長公室報道課)

すみません、あとでまた。

記者(NHK)

分かりました。以上です。ありがとうございました。

市長

はい、宮原さん。

記者(FBS)

すみません、発表外で。アメリカの関税政策のところで伺いたいんですけれども、2週間前の会見の時は影響を精査し始めている段階だったと思うんですけれども、この2週間で見えてきたこと、新たな追加支援あれば教えてください。

市長

そうですね。現時点では相談窓口で「今後の関税制度がどう変わるのか、いつから付加されるのか」という情報提供を求めるご相談、あるいは「自社製品の税率がどうなるのか」といった具体的な相談が寄せられております。こうした中で、今後の事業展開にどう影響があるのか不透明の中でご不安を持たれている方も、企業の方多くなっているということで、より積極的に巡回相談などにより、情報収集に努めて寄り添った対応していきたいと思います。そうした中で、北九州市としては市独自の支援策として、北九州市独自の融資制度に加えまして、関税制度により取引の懸念が縮小される中小企業の皆様への助成や米国以外の市場への販路転換の支援などを現在検討中であります。実施に向けて急ピッチで準備を今進めているという状況であります。

記者(FBS)

ありがとうございます。この間、国のほうも対応に動いているかと思いますけれども、その国の対応への評価が可能であればお願いいたします。

市長

様々な米国との交渉も含めて、国としてもいろんな情報収集、あるいはいろんな対策の検討等々進めていただいているとは思います。ただ、まだ私たち地域経済を守る立場からすると、まだまだ十分な見通しというのが立っていない、それが事業者の皆様のご不安にも繋がっているということで、やはり国は国においてしっかりと保障、あるいは情報収集を行っていただくとともに、とにかく迅速に力強く、この「国難」と言うにふさわしい状況なのであれば、思い切った財政出動、あるいは様々な制度の準備、こういったところを検討していただきたいなというふうに考えております。

記者(FBS)

この辺りのことは、昨日の市長会に行かれたということですけど、そういった要望も提出する方向なんでしょうか、提出したんですか。

市長

まだ、これは県の市長会でありましたので今内容を精査しているということであります。もちろんそういったことがメインテーマではなくて、もう万般においてやったので、その中でありましたので。そういった中で種々の経済情勢を踏まえた企業の支援、この関税だからどうっていうことではなくて、今の経済状況をしっかりテコ入れしていくための方策というのは、いろんな分野では散りばめられているとは思います。ただこの関税のためにこうしてくれという、そんな何かクリアカットな話ではなかったというふうに認識をしております。

担当者(市長公室報道課)

他、質問ございますでしょうか。なければこれで定例会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。