|

コメント項目 |

なし |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 | ||

| 出席者 | 北九州市長 |

2.令和7年(2025年)4月10日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)地域コミュニティの再構築

(2)北九州市出張の歩き方

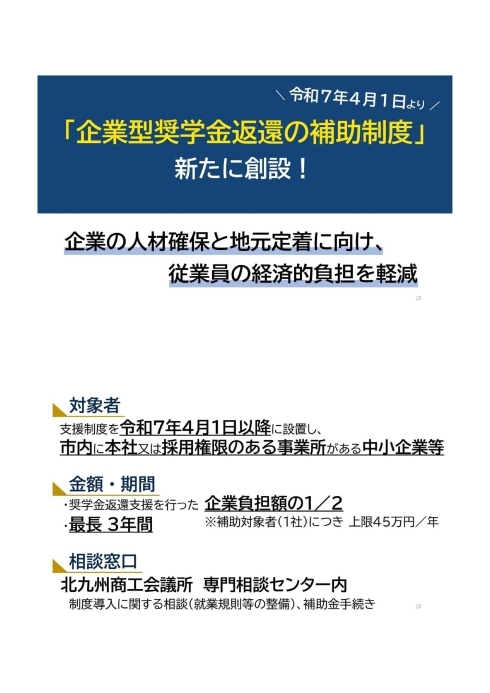

(3)「企業型奨学金返還の補助制度」の創設

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)地域コミュニティの再構築

市長

それではおはようございます。よろしくお願いします。それでは今日4月10日定例開始させていただきたいと思います。まずは発表事項がいくつかありますので、それからお話しさせていただきたいと思います。まず1つ目、地域コミュニティについてです。「サステナブルなまちづくり」、これをしていく上で地域コミュニティというのは極めて大事な存在です。北九州市が目指す「一歩先の価値観」を体現するグローバル挑戦都市。経済成長と社会の幸福、これを回していくというスパイラルをつくっていくためには、やはりコミュニティの存在が非常に大事になってまいります。令和7年度の予算の中でも「サステナブル」というのを柱の1つにいたしました。そして、地域コミュニティの再構築に向かって取組を進めるということも表明させていただいているわけです。これを今日、具体的にスタートする第一歩としてお話しをさせていただきたいと思います。データ見ていただくと、もう巷間よく言われることなんですが、この「自治会の加入率の低下」というのが著しく進んでおります。この30年間を見ても、非常にこの加入率というのは95%から60%に大きく下がってきているということがあります。地域の担い手の高齢化、まちづくり協議会の平均年齢は75歳ということで、高齢化も進んでいるということで、非常に地域を回る中で市民の皆さんから「今後続けていけるのだろうか」、あるいは「次の世代の担い手はいるのだろうか」というお声たくさん伺います。やはり地域の不安、地域の安心の基盤が損なわれていくことは、市民の皆様にとっても心配の材料の1つということが課題になっています。この状況、他方で課題は広がっていきます。地域のコミュニティは縮んでいっています。この二律背反した状況、これが私たちが直面している課題と言えます。今、地域課題というのは多様化・複雑化しています。防災・防犯、見守りなどももちろんですけれども、孤独・孤立、子育て、あるいはゴミの問題、様々な問題で課題はどんどん広がる一方、他方でそれを支える、いわゆる「地域コミュニティ」と言われるものはどんどん縮んでいるという、このギャップをどう埋めていくのかということが私たちの大きな課題になっているという認識であります。そうした中で国のほうでも、総務省のほうでもこういった、令和4年ですけれどもこういった報告書を出しております。自治会の加入率の低下ということに強い危機感を示しながら、新たなニーズに対応することが必要ですね。地域活動、デジタル化とか持続可能性、様々な自治体の連携、こういったことを報告書でも出しています。ただこれ一口に、なかなか総務省も難しいところあると思うんですけど、地域によって違いがあるので。「自治会持続可能性の向上」と言いましてもそう簡単にいかないところで、そこに私たちが、特に高齢化先進地である北九州市としてモデルをつくっていきたい、人のつながりが大きな武器になっているこのまちでやはりモデルをつくっていきたいという思いを持っています。私自身の課題認識としては3つあって、1つはやはりイノベーションを起こしていくということが必要です。過去の姿に戻すということはなかなか時代の流れとして難しい中でどう現状から進歩しながら持続可能性を取り戻していくのかという、このイノベーションが大事です。2つ目にはステークホルダー、いろいろな関係者の方々の垣根を越える、垣根を越えるということが大事になります。これはいろんな今まで団体や関係する主体というのがありましたけど、そこの垣根を越えてどう協働していくのか、あるいは官民という文脈もあるかもしれません。様々な垣根を越えていく。そして好循環、自分で自走していく。自走して、いい循環を生んでいくような動態的な取組をしていく、こういった観点が必要だと考えています。とりわけ北九州市には、新たな地域コミュニティモデルをつくる力があるというふうに考えています。振り返れば北九州市は公害の克服、住民が立ち上がって行政や企業、地域を変えてきたという歴史があります。また同時に北九州市というのは日本の100分の1程度の人口規模、都市規模でありながら都会と自然両方あるということで、日本の縮小モデルだという部分もあります。こうした条件、いろいろな要素が詰まっているまちであり、そしてそれなりの都市規模があるまちであり、少子高齢化の先進都市であり、そして「つながり」という伝統のあるまちである。こういう利点を活かしながら「地域コミュニティの再構築」に向けた取組を一歩一歩進めていきたい。そのための取組を行い、それを全国に発信し、それを先導していく都市でありたいという思いを持っています。そこで、既にお知らせしておりますが“骨太の方針”、もう一気に全てが解決することは難しい。ただ“骨太の方針”としてグランドデザインを描いていこう。未来像、今のコンセプトとして「多様な主体による全世代参加型の地域コミュニティ」というのを目指していこうというアプローチでコミュニティビジョン、“骨太の方針”をしっかりつくっていこうということを考えております。地域コミュニティ検討会議、そしていろいろな形で市民の皆さんともお声を伺いながら策定をしていきたいと考えます。

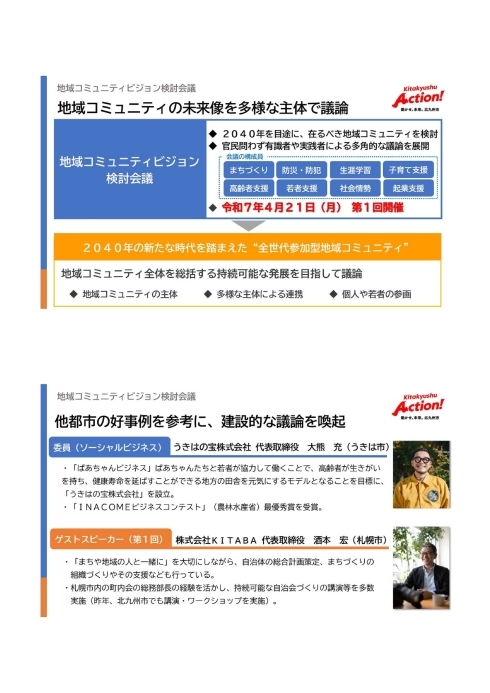

市長

そこで今般、この「地域コミュニティビジョン検討会議」というのを発足させます。4月21日に第1回の開催となります。2040年頃を目途に、あるべき地域コミュニティを検討する、そのために官民問わず有識者や実践者の方に集まっていただいて議論をスタートしようということであります。この「全世代参加型地域コミュニティ」に向けての検討をスタートをしていきます。検討会議の構成員、今最終調整しているところですが、もちろん地元のコミュニティを熟知された方々、学識者の方々ももちろんですけれども、その他にも様々な知見を活かしていきたいという、こういう方にも構成員やゲストスピーカーとして参加をいただこうと思っています。1つは、うきはの宝株式会社の大熊さんなんですけどね、うきは市で、大熊さんはおばあちゃん子で、おばあちゃんっていうのはものすごい知恵とか経験ものすごくあって、「おばあちゃんたちはうきはの宝だ」ということで「うきはの宝株式会社」というのをつくりまして、平均年齢75歳以上のおばあちゃん方の就労の場をつくって、そのおばあちゃんによる食堂とか、おばあちゃんによる「万能まぶし」という商品をつくったり、「ばあちゃんビジネス」によって健康寿命を延ばしながら地域のつながりをつくっていく、そして孤立させないといったようなことで全国的に有名な取組となっております。こういった農林水産省の最優秀賞も受賞するなど、そういった実績のある方で、この大熊充さんにもそういった知見を携えて会議に参加をしていただくということ、あるいはゲストスピーカーとして、こちらは札幌市内の町内会での経験を活かし、様々な自治体でまちづくりの支援を行うということで、これが自治会、あるいはコミュニティ、その持続可能な自治会をどうつくっていくかということで、開かれた自治会、あるいは様々な柔軟性のある自治会、こういったところで先駆的な取組をしている札幌で行われて、そのモデルケースがどんどん今全国にも大きな影響を与えつつある、この世界では1つ実践者として、あるいはオピニオンリーダーとしての非常に高名な方、酒本さんをゲストスピーカーとしてお招きするということになっております。こういった検討会議、4月21日に第1回ということで記者の皆様もぜひご取材いただければと思います。これからじっくり腰を据えてということになります。まとめとなりますが、時代が大きく変わりましても、人と人のつながりの価値というのは変わらない、あるいはより一層大切になってくる時代です。こういった中で、北九州市の掲げる「安らぐまち」の実現に向かって「地域コミュニティの再構築」、ここにチャレンジをしていく、それが北九州市のまた1つの使命と考えてこれから新しいステージに持っていく。このチャレンジがいよいよ始動するということ、これをお知らせをさせていただきます。よろしくお願いいたします。

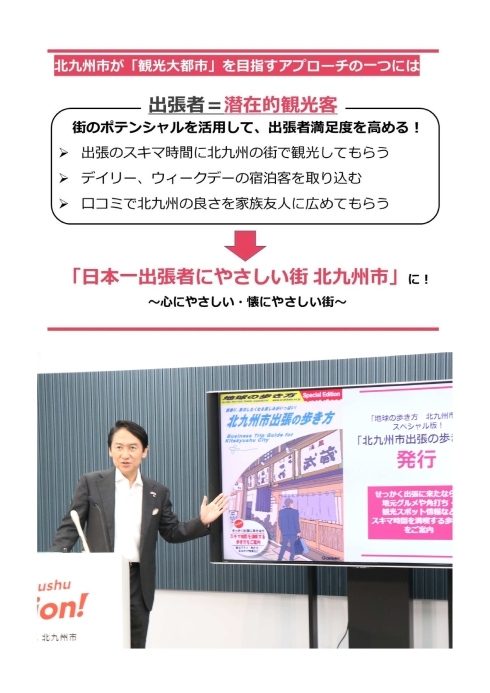

(2)北九州市出張の歩き方

市長

それでは発表2点目であります。2点目は「北九州市出張の歩き方」に関することなんですが、北九州市「観光大都市を目指すぞ」というふうに今、令和7年度それを打ち上げているわけです。ただここで、もちろんいろんなアプローチあります。インバウンドだったり国内のお客さんだったりいろいろあります。ただ、私たちは「出張者」というのを潜在的な観光客と捉えていきたいと思っております。すなわち、まちのポテンシャルを活用しながら出張者の満足度の高いまちにしていく、これも大事なアプローチと考えています。なぜかと言うと、出張というのはスキマ時間がありますよね。スキマ時間の間を、何か待機するとか何となくそぞろ歩きするとかっていうことではなくて、そのスキマ時間を北九州市の観光滞在時間に変えていく、この考え方。そして観光っていうのは土日にドーンと来たりシーズンになったらドーンと来たりという、こういうことはよくあります。ただ、やはり宿泊のホテルが稼働する、ホテルを誘致するにしても、そのデイリーでしかもウィークデーにどれだけお客さんを集めてくるかっていうのが課題になっていると。そういった意味では、出張者というのはデイリーでウィークデーにやってくる層でありますから、やっぱりここをしっかり取り組んで、小倉でご飯食べて博多に泊まってもらうとかそういうことじゃなくて、やはり北九州で小倉で八幡でしっかりと泊まってもらう、ここも大きな戦略として大事な要素です。そして出張者というのは「出張に来てください」っていう誘致をしなくても何かの必要があって出張者って来られるわけですよね。そこで「来てみたらすごくいいところだね」、「来てみたらすごく美味しいし、人も良いし、安いし、いいな」ってみんな言ってくれるんですけど、そういった「出張者」っていうのがもうやはりある種の伝道者と言いますか、口コミで北九州の良さ、「よかったよ」って同僚に言ってくれたり家族に言ってくれたり友達に言ってくれたり、そしてまたやって来る。「今度はじゃあプライベートで行ってみようか」とか「ここいいところだったから今度家族で行ってみようか」とか、こういった情報を伝達してくださる媒体役としても出張者というのはすごく力が私はあると思っています。そういったスキマを埋めるウィークデー、そしてこういった情報を拡散していくという意味でも「出張者」というのは潜在的な観光客であると私たちは定義付けたいと思います。そこで「日本一出張者にやさしい街 北九州市」、これは心にやさしい・懐にやさしい。出張者の方、様々でしょうけどね、疲れた心を癒していただく、乾いた好奇心を潤していただくということもあるかもしれません。そういった形で、出張者にやさしい、出張者を迎え入れる、そういう北九州市、それが北九州市らしさ。私もよく思うんですよ、「住んでみたらいいね」とか「来てみたらすごい、予想以上にめちゃくちゃいいところでした」ってこういう声聞くんですけど、その「住んでみる」、「来てみる」というところになかなか馬力が要るわけです。だったら、必要性があって来ることになった出張者をしっかりと、もうしっかりとそこを抱きしめていくっていう、それがやっぱり大事な戦略だろうと私は考えていますので、「日本一出張者にやさしい街 北九州市」になっていこうじゃないかということで取組を進めていきたいと思います。ちなみに市内の宿泊客の7割が実はビジネス客ということで、実際にもビジネス客というのは非常に大事な大事なお客様であるということであります。ただ、これまでチラシとかガイドブックはなぜか通常の観光客向けだったんですね。誰をターゲットにしているかと言うともう一般的な観光のパンフレットとかこういうことで、出張者にやっぱりちょっとフォーカスして、どこでおいしいグルメがあるのか、どこで、「何か北九州らしいものがちょっとスキマ時間にパッと食べたいんだけど」というようなことを、時間の限られた、そして懐も限られた出張者の方々向けにつくっていこうということで、これ今皆さんのお手元、お手元配ってありますね。じゃあちょっと1部ください。これですね、「北九州市出張の歩き方」というのを今回制作をすることになりました。「懐にやさしい・心にやさしい」、「日本一出張者にやさしい街 北九州市」、この魅力がギュッと詰まった一冊を作成をいたしまして、これをこれから3万部配布をしていくということになっていきます。これお手元、また皆さん見ていただきますと分かると思いますけれども、限られた時間、限られた予算の中で、お一人でもパパパパッと回れるようなお店、あるいは場所っていうのをご紹介しようということで、そんな思いを込めてつくらせていただいたこの一冊であります。「地球の歩き方」が去年結構ヒットしましたので、その延長線でもあるということであります。見ていただくと、観光スポットだったり、どこで何したらいいのとか、もう出張者忙しいので「何したらいいの」ってもう魚食べて角打ち行って必見ところへ行ってとか、でも「2軒目の選び方」とか「スナックの選び方」とかそういうのもありますね。こういうのも含めて、「お一人様OKのカウンター席のあるお店」とか、こういうのも助かると思います。「サクッと食べられるローカルグルメ」とかね、もう出張者にフォーカスを当てて、出張者への愛情を込めてつくったもの。お土産もこうあんまり高くない、高くないって言ったらよくないですね。お手軽に買えるお土産、こういったものも、出張者はぜひこれを持っていただいて、パパパッと限られた時間で回っていただきたいなというふうに思います。そこの中で、北九州市の皆さんと触れ合っていただいて人情も味わっていただいて楽しんでいただく、こういう形で出張者を迎え入れていきたいというふうに思っております。こちらですね、もう1箇所、もう1泊に繋がるような取組として「出張の歩き方」、これを今回作成をさせていただきました。また裏表紙では、ふるさと納税の返礼品として北九州市内で利用できるお得なクーポンのご紹介などもされているということで、「このクーポンも使ってくださいね」と、こういうギュッと詰まった一冊になっております。今回制作にあたり協賛いただきました西日本旅客鉄道株式会社様にはこの場をお借りして感謝を申し上げたいと存じます。

(3)「企業型奨学金返還の補助制度」の創設

市長

それでは次になります。次には今度、奨学金の返還のお話です。奨学金というのは非常に多くの学生の方が利用されている一方で、その返還っていうのはやはり今の時代負担になっています。若い方々、今物価高とかいろんなもので賃上げは進んでいるといえ、やはり大きな負担になっているということもあります。他方、企業のほうは優位な若手人材が入ってほしい、あるいは地元に定着してほしいという思いも私たちあるわけでございます。今度4月1日から「企業型奨学金返還の補助制度」というのをスタートをいたします。もうこれは企業の人材確保、地元定着、そして若い方々の従業員の経済的負担の軽減というところが目標に、テーマになっております。こういった制度、仕組みをスタートいたしました。具体的には、対象は令和7年4月1日以降に、新たに従業員への奨学金返還支援制度を設ける市内に本社か採用権限のある事業所のある中小企業等でございます。補助金額は奨学金返還支援を行った企業のご負担額の2分の1ということでございます。補助期間最長3年間ということになっております。中小企業さんが採用の際にこれを1つセールスポイントにしていただくというのもありますし、また若手の従業員の方々の経済支援を行うという意味合いでもこの奨学金に関して一手打っていきたいということで地元定着、こういったものも実現していく1つのツールにしていきたいというふうに思います。相談窓口は北九州商工会議所の専門相談センター内にあるということでお願いをいたしておりますので、就業規則、いろんな制度のご相談、あるいは補助金手続きの支援なども行わせていただきます。ぜひこの地元で働く若手を多く取っていく、そしてその方々のモチベーションを向上させていく、そのためにこの「企業の奨学金返還支援制度」、これをぜひ、1年目ですけどね、ご活用いただきたいというふうに考えます。それでは私からのご紹介は以上となります。ご質問お願いします。幹事社山下さんですね。

(4)質疑応答

記者(毎日新聞)

毎日新聞山下です。まず発表事項から、コミュニティのほうなんですが、このコミュニティビジョンに関してちょっとどういったものが出てくるのかというところで、例えばそういう理念的なもの、「こういうようなビジョン」っていうのが出てくるのか、それとも「もっとこういう組織体をつくって市としてやっていく」っていうような、より具体的なところまで組み込むのか、どういったものになるんでしょうか。

市長

そうですね。「骨太の方針」という言い方はしていますけれども、ここはしっかり目先の何か対策というよりかは1回ちょっと重心を低くして今後の地域のコミュニティ・連帯・つながりというものがどういうものかというような、ある種理念的な、あるいは「目指す将来像」みたいなものを骨太にまず描いてみたいというふうに考えています。その上で、そこから逆算してどういう筋道があるのか、どういう打ち手が必要なのかという議論にも勢い入ってくるとは思います。ただ一気に、もう最初の検討会で全部出してしまうというよりかは、そういったアプローチとか、目指す方向性というのを出して、その中でできるものはもう順次どんどんどんどん予算、来年度の予算もありますし今年度の予算もある。そういう中でどんどんやっていきたいと思いますので、どの山を、どういう山を目指すかということと、その山にどうやって登っていくかっていうのは議論をしていきたい。じゃあその山の中でどんなふうに時間を切ってペースを配分していくとか、どの道に進んでいくかっていうところは、物によっては具体的になるかもしれませんし、物によっては例示になるかもしれませんし、物によってはもうちょっと継続、中期的に取り組もうということになるかもしれません。なので具体的なアクション、どこまで考えるかという問題意識であられるとするならば、その議論の中で「すぐ今年度からやってみようよ」と、お金かけずにもうすぐできるってものはやっていきたい、あるいは「来年度の予算にそういうものを入れていこうよ」というのは入れていきたいなというふうに思っています。

記者(毎日新聞)

「地域コミュニティ」と言うと、現状ですと例えば自治会ですとかまち協ですとか、あと市民センター、そういったことが中心にあると思うんですけれども、そういうものの再編っていうか、そういったことにまで及ぶ可能性があるビジョンになるんでしょうか。

市長

そうですね。もちろん今後の議論によりますけれども、ただやはりこれまで長い歴史をかけて築かれてきた自治会や町内会などの地域団体の皆様というのはもう地域を支える大基盤でありますし、本当に大切な財産であると思いますので、やはりそこはしっかり次の世代にどう引き継いでいくのか、どう持続可能にしていくのかというのが軸になっていくというふうに思います。なので、何かそれをなくしたり、変えるとかいうことに発想を行くのではなくてですね、しっかりと今の積み重ねた歴史、来し方をしっかり見た上で行く末を考えていく、そのための骨太な考え方を整理していきたいなと。その中で「じゃあどういうふうにモデルチェンジしていくのか」みたいな、あるいは「デジタルどう使っていけばいいのか」とか「より多世代の方が参加しやすくするにはどうすればいいのか」、そういったバージョンアップ、こういったものは議論になるのかなというふうに推測はしております。推測はしておりますけれども、何かそういった組織を変えるとか再編ありきで話をするというものでは、現時点ではありません。

記者(毎日新聞)

分かりました。「出張の歩き方」のほうですが、これ政令市初ということで、元からこういう「出張の歩き方」っていうものがあって、になったのか、ちょっと制作の過程を教えてください。

市長

そうですね。制作への思いとかは今お話させていただいたんですけど、政令市初とか、もう多分初ですよね。

担当者(都市ブランド創造局観光課)

政令市初です。

市長

だってもう、というか「地球の歩き方」自体が日本の自治体初ですからね。市でつくったの初めてでしたから、「出張の歩き方」ももうさらに応用編ですから、政令市では初と。日本の市として初ですよね、多分ね。あとで確認してもらいますけど。

担当者(都市ブランド創造局観光課)

そうです。

市長

おそらく初だと思います。

記者(毎日新聞)

「出張の歩き方」というものはもう既にあるんでしょうか、こういう。

担当者(都市ブランド創造局観光課)

都市ブランド創造局観光課長の大浦です。「出張の歩き方」ということ自体が今回初めて学研さんと北九州のほうで一緒にやらせていただいたという形になります。

記者(毎日新聞)

制作の経緯なんですけど、市のほうからこういうようなものをつくってみたらどうかっていうような制作なのか、制作者側のほうからの提案なのか、という制作の経緯をちょっと伺いたかった。

担当者(都市ブランド創造局観光課)

先ほどもちょっと市長からもお話しありましたけど、やはり北九州市内は非常に宿泊者に占める出張者の割合が高いまちでありますので、ここにいかに特化してここをいかに惹きつけるかいうのは我々のずっと積年の課題でありましたので、北九州市のほうから相談申し上げて今回の発行にいたりました。

記者(毎日新聞)

分かりました。発表外でお伺いしたいと思います。アメリカの追加関税の関係で、ちょっとまた未明にも動きがあったので、その上でのご質問なんですが、相談窓口のほう市のほうも設置されてジェトロさんのほうともやったと思うのですが、ここ数日間でどういった相談があったのか、今現状市内企業の動きはどうなのか、まずは総じてどのような様子なのかお聞かせください。

市長

何かこれに関して、他にも関連する質問の方っていらっしゃいますか。大体今のでいいですか。はい、どうぞ。併せて多分その質問は多くの皆さんが関心があられると。

記者(NHK)

すみませんNHKです。この日本に関税が課されたというところ、24%の関税が課されたというところで、市内の経済とか企業への影響をどのように見ていらっしゃいますかということと、あと特に具体的な動きでいうと苅田町の日産の工場で、アメリカ向けの主力車については現地生産に切り替えを検討しているというような話しもありまして、サプライヤーなどへの影響も懸念されている中なんですが、こうした動きについてもどのように受け止めてどのような対策をとられることを考えていらっしゃいますかというところと、あとすみません最後に、既に市内の中小企業の資金繰りなどを支援する相談窓口をそうやって設置されていますけれど、今後追加の支援策をどのように考えていらっしゃいますかというのをお伺いしたいです。

市長

はい、分かりました。追加関税、この関税の話しもいろいろな動きがあるんですけど、ものすごく関心が高いところなので、今もうまとめていろいろお話しできればと、よろしいですかそれで。まずこのトランプ大統領の発した関税の政策ついては、北九州市っていうまちは高い技術力をもって世界経済に貢献してきた都市だと思います。それだけに世界経済に直結しているという企業も多い、そういうまちであるという特徴があります。こうした中で今回の関税政策というのは、やはり世界経済、それから北九州経済に対しての大きな挑戦であるというふうに感じています。今各国間で対話と交渉のフェーズに移りつつあるというふうに認識をしていますが、そういった中でやはり中長期的に自国産業を保護するというスタンスのみのアメリカの姿勢ということであると、やはり私たちしっかりそれに対峙していかなければいけないと思います。個人的には何て言いますか、歴史の教訓の中でこうやって保護経済、ブロック経済というのはなんのメリットも世界に及ぼさなかったということからすると非常に合理性があるのか、非常に疑問を感じざるを得ないと思いますし、本当に国内政策のツケを世界に払わせるというようなことがあってはならないと思います。いろいろ問題、アメリカの国内にもいろいろあると思います。ただそういうのは社会政策・医療政策とかそういうのも組み合わせてしっかりと対峙していくべきものであって、やはりしっかりと世界経済を回していくということが、ひいてはアメリカの国民にもメリットがあるというふうな思いがあります。そういった個人的な思いがある中でやはり北九州市として、こういった世界に繋がる企業が多い中やはり地元の中小企業をはじめ、また多くの北九州市内の企業の皆さんをやはり何としてでも守らなければいけないという覚悟をもって取組を進めたいと考えています。そのために必要な支援、必要な協力ということはスピーディーにやっていくように努めていきたいと考えています。そんな中で、今北九州市としてどういうことをスタートしているかということについては、既にご案内のとおり、相談窓口を設け、そしてそれは2種類の相談窓口を設けたということをお話しをさせていただきました。ただ、もう今どんな状況かということですと、どのような影響があるか、どのような相談が寄せられているかということについて、今、まず相談を待っているということではなくて、産業経済局の中にも対策チーム体制を取りまして、緊急で聞き取り調査を行っています。もう相談を待つのではなくて、こちらからどんどん聞き取りに回っているということが今の状況でございまして、今大半の企業さんはその影響を計りかねている、まだそれを精査しているという状況です。ただ、やはり大きな変化の中で、様々なご不安になっているということでまずはそこに私たちが飛び出していって、しっかりと聞き取りをしてやっていくということで、今チーム体制で行っていると。35社にヒアリングを行い、影響の有無、あるいは見込みについてヒアリングを行っています。ただ、まだ大半が影響が計りかねているという状況であります。しかもコロコロ変わりますからね。そういった状況であるということ。ただやはり追加関税、自動車に対して相互関税、他の品目に対して、90日停止ということもありましたが、やはり世界と繋がるサプライチェーンの中にある企業の多い北九州市にとっての大きな挑戦であり、その影響を最小限に食い止めていく。これを市内の企業を守っていく、ここに向かって私たちは力を結集しなければならないというふうに考えております。そういった中で、資金繰りなどの、いろんな窓口も今開いてやっていますが、今現在直ちにこの資金繰り、こういう形でという具体的な相談として寄せられたものは現時点ではまだ形成されていませんので、それに応じてしっかりと対策をとっていくということであります。従って追加的な措置はというところまで言うと、まだ、今状況をしっかり把握をしたいということでありますので、それに応じて必要な支援策をスピーディーに検討していくという気持ちでやっていくと、しっかり市内企業を守っていきたいという思いで、取り組んでまいります。日産のとか、現地生産でとか、サプライチェーンの影響対策ということですが、そういった何て言いますか、もちろんこの状況下の中で、いろんな動きがあるんですが、やはりこの国際経済情勢が不透明な中で、やはりどんな企業であっても様々な角度から、事業計画への影響などについて、精査、検討されるというのは、それは当然のことだろうと思います、どんな企業であっても。今現在何らか、この大きな何か需要の見直しなどに伴って、北九州市としても何かこう対応してほしいとか、そういったことに対応した動きをとってほしいというようなことを、対応を求められている状況ではありません。ただ、日々、どこかの個社にかかわらず、やはり日々情報交換、あるいは様々な情報収集というようなことをやっているという状況にございます。これまでどおり市としては、地域の強みを最大限に活かせるように、誠実に努力をし、また企業様の経営判断、こういったものもしっかりとお話を伺いながら、信頼関係を築き、地域としてできる努力、準備、これはしっかりと進めてまいります。といったところですね。すみません、山下さん混ぜちゃいましたけど。はい、どうぞどうぞKBCさん。はい、加藤さん。

記者(KBC)

すみません。KBC加藤です。北九州市、様々世界的企業がありますけど、今後、まだ分からないということですが、与える影響、考えられる見解っていうのを伺えたらなというのと、35社にヒアリングしたということですけどどういった企業に、詳細が分かったら教えていただけたらありがたい。

市長

そうですね。これ、どういう企業にどういうことを聞いたというところまで言えるかどうかちょっと相手様との、信頼関係とか関係性もあるので、ちょっとそれはあとでまた聞いてみて可能な範囲であれば、ちょっとお話をいただければというふうに思います。これ、もちろん関税によって、現実に影響が及ぼすことがあればそれによって、やはり生産量に対する影響とか、サプライチェーンに対する影響というのは一般論としては、そう考えられ得ることでありますが、こうした中で、どういった具体的な影響があるかっていうのは、今各社においてしっかり精査し、検討されていると、影響を精査されているという状況であります。もちろん、一部のサプライヤーの方からはやはりこれで受注が減ってしまうんじゃないかというような、懸念の声、これ当然であります。普通に考えて、そういったことがあり、やはりそこをしっかり行政として守り抜いていく、あるいは影響を最小限に留めるよう最大限努力をしていく。そのために、スピーディーにできる、支援をしていくという覚悟を持ってやりたいと思います。どの社に聞いたかっていうのは、これちょっと個社名までは多分難しいんじゃないかなと思いますけど、難しいですよね、おそらく。どこ社に聞いたと、ただ、非常に大手のメーカーから、中小企業まで幅広く聞いているというところでございまして、ちょっとそこの個社の話とかその辺はまたあとで担当の課長と少し調整というか、聞いてみてください。ただ総じて、まだ全体の具体的な影響が今生じているわけではない。ただ、今後どういう影響が出るか、本当にしっかり見ていかないといけないというこの精査をされているのが、今の各社の状況だというふうに思います。これに関してまた、今朝またね、動きがあって、90日間の停止ということで、本当にまたさらに企業様にとっては状況が変化していくということで、ただもうこれは、コロコロ変わるとまたご不安もね、混乱も起きかねないので、やはり一喜一憂せず、冷静かつ一貫性を持ってやっていくということが必要だし、国でもしっかりと、折衝、交渉をしていただきたいというふうに思います。やっぱり政治があんまり経済を振り回すというのはよくないことなんですね。ここは、こういった状況の中でしっかりと、国、そして自治体、あるいは関係する企業皆さん力を合わせてこの状況を乗り越えていくということだろうというふうに思います。

記者(FBS)

すみません。FBSの宮原です。関連して基本的にアメリカに対峙するのは国になるとは思うんですけれども、市として、もしくは市長会をとおして国に対して何らかの働きかけをする考えはあるでしょうか。

市長

そうですね。今後もちろん国や県との動向を踏まえながら、必要な支援策あるいは必要な動きというのを起こしていく必要があると思っています。現時点では今私たちの市内の企業を守り抜くという考え方の下で様々な情報を集め、それを分析をしていくということで、もちろん県や国、この必要な要望なども今後考えていくことが必要になってくるとは思います。やはり「国難」という表現を使われている以上、やはりしっかりと大胆かつ賢い財政出動、こういったものも検討していく必要があるんじゃないかと、こういう時こそしっかりと経済を支えていく、そういうような取組というのが必要じゃないかというふうに私は考えておりますけれども、これも今後のプロセスの中でいろんな議論いろんな意見を踏まえながら、適切に対応していきたいというふうに思います。北九州市、その中で国とか県任せではなくてね、市の独自策こういったものも必要なフェーズではいろいろと考えていく必要があるとは思っています。例えばですけど、そういった経営改善に向けての専門家を支援するとか、様々な助成金などの申請をサポートしていくとか、こういったこと、こういったものもさらに考えていくことが今後必要になってくるんじゃないかと思います。状況の中で、そこはしっかりと考えていきたいと思います。はい、富崎さん。

記者(TNC)

TNCの富崎です。発表外ではあるんですが観光の繋がりということで、今月の頭に発足した「すしの都」。富山の知事さんのほうも反応されていて、SNSを拝見しますと市長とちょっとやり取りもあったというふうに聞いたんですが、それはどういうやり取りになっているのかという現状を教えていただけるでしょうか。

市長

そうですね。「すしの都課」をつくるということを発表しまして、富山県のほうでも、「すしの聖地」と言われている富山県でも報道されたという、あるいは記者会見で聞かれたということで新田知事から反応がありまして、「これからコラボレーションなんかも考えていきたい」と新田知事からそういうお話があったので翌日私から新田知事にお電話をしました。それで新田知事から「ぜひこれから連携していきましょう」と、そして「コラボレーション、あるいは一緒にこの寿司というものを、さらに世界に発信していく、やっていきましょう」ということをお話したところ、新田知事からも、「ぜひこれから連携していきましょう」という前向きな回答をいただきました。今後じゃあどう連携していくのかですが、いろんな方法がありますが、せっかくですから富山県さんと北九州市、この寿司を標榜する両都市において様々なコラボレーションを考えていきたいと思います。手始めに私から寿司会談、寿司をネタにしたトップ会談、こういったものをオファーしてみたいなと考えています。これから寿司の連携のあり方、富山県の新田知事と私と寿司をネタにしてトップ会談やっていきたい。富山県にお邪魔する際には、私は寿司の出前をしていくというぐらいの気持ちで北九州市の寿司も知っていただきたいですし、私も富山県の取組や富山県のお寿司の魅力も学ばせていただきたい。しっかりWin-Winになるような関係をつくっていきます。

記者(TNC)

例えば具体的な作業とか、話がちょこちょこっと始まっているとか、そういった先駆けみたいなとことか、近付きみたいなようなとこは今はあるんでしょうか。

市長

そうですね。もう事務方ベースでは、猛スピードで今様々な意見交換とか案の練り込みとか、そういうものをスタートをしているところで、それを今後また富山県さんと調整をよくしながらやっていきたいと思っています。富山県さんのチューリップテレビさんも取材来られた、取材されたということもありましたし、こっちはTBS系列ですかね。

記者(RKB)

はい。

市長

そっちですね。富山県さんがものすごい今熱く反応してくださっているのはありがたいなと。向こうは王者というか、あれですからね、本当に。「天然のいけす」富山の寿司。うちは海の宝石箱とでも言いましょうか。本当にうちもバリエーションの広い魅力を持っていますから、そういったものをしっかりアピールしていきたいなと思っています。

記者(TNC)

やっぱり「すしの都課」をつくったいいタイミングというか、今まで富山県ってあんまりそういう繋がりはなかったと思いますが、かなり可能性を感じていらっしゃる。

市長

そうですね。これは非常に様々な展開があると思います。やはり富山県さんと北九州市、何かこう繋がるというのはなかなかそう多くはなかった中で、今回お寿司というキーワードで両自治体が繋がってくる。これは大変光栄なことですし、このご縁を大切にしたいと思います。また、こういったことにすぐ反応してくださった新田知事にも御礼を申し上げたいというふうに思います。これから楽しみですね。はいどうぞ、木下さん。

記者(日本経済新聞)

日経新聞の木下です。お寿司のあとの腹ごなしじゃないですけど、ボッチャについて伺いたいと思います。先月末に「BIZIA(ビジア)」で企業対抗のボッチャ大会っていうのが開かれました。何か参加した企業の中はすごく盛り上がっていて、来月2回目の大会を開くっていうような話が出ていると聞きました。実際に参加されて、どういう感想を持たれたのかっていうことと、あとIT企業の集積を目指す上でこのボッチャ大会っていうのはどんな狙いがあるのかっていうのを伺いたいと思います。

市長

そうですね。先月の議会の最終日でしたかね、あのあと「BIZIA」の公開空地で入居企業によるボッチャ大会というのが盛大に賑やかに開催をされました。やはり「BIZIA」という新しいビル1つ屋根の下に集う企業さんの熱い戦い、私も参加してみましたけど、これは予想以上に熱く楽しい会になったなと思います。木下さんもご取材来られていて感じたと思いますけど、ボッチャって、その日に突如スタートしてもすぐ参加できて、意外と頭と体と両方使うしゲーム性も高いですし、非常にスポーツとしての都心のスポーツとしての完成度が高いなというふうに私は改めて感じました。私もほぼやったことなかったですけども、その日やってみて、ほとんど負けましたけどね、そういった会でした。今回こういう企画をした狙いは、やっぱりコミュニティをつくろうということだったんです。それは2つのコミュニティで、社内、団体内のやはりコミュニティ。ともすれば空疎になりがちな組織の中でのコミュニティ結束をつくっていくということ。それから、会社と会社のコミュニティをしっかりつくっていくということ。やはり同じ地域同じビルの中にいながら繋がっていないっていうのは、やっぱりもったいないので、コミュニティを幾重にもつくっていくという、その会社というものを軸とするあるいは団体の軸とするコミュニティをつくっていきたいという思い。その際に、このスポーツというものを紐帯と言いますか繋ぎとしてつくっていきたいということで、コミュニティ力強化の1つの手段として今回取り組んだわけです。裏返して言えば、これ北九州市らしさ、その繋がりのある企業さんの繋がりがある北九州らしさとして、これからもこういったこのボッチャ、スポーツというものを企業誘致におけるコンテンツ、そして企業誘致における武器としても、上手に使っていきたいというふうに思います。やはりスポーツというのは多くの人を繋ぎ合わせる力ありますので、そういった企業誘致とか企業集積、あるいは企業活動の活性化のコンテンツとしてのスポーツ、こういった可能性も大いに見出したところであります。あの後アンケートをしましたら、これがものすごい満足度がすごくて、木下さんも体感されたと思うんですが、9割以上の満足度が「もう本当に楽しかった、参加してよかった」、「いろんな企業の方と交流が深まってよかった」などなど、「BIZIA小倉に入居してよかった」とか、本当にいろんなポジティブな回答をいただいて、ほぼ予想以上の私はいい企画になったんじゃないかなと思います。ちょっと今聞こえているところでは、参加チームの中から数社が集まって、5月に自主的な大会も開催をする。しかも、あの中でリーグ戦までつくっていこうかという話も出ているようで、この1回の企画で随分何かモメンタムというか弾みになって、そんな状態になっているということでございます。やっぱり北九州市というまちは、企業の中の人の繋がりもそうだし企業同士も地域と一緒に繋がっていくっていうのが大きな魅力だと思いますので、いいきっかけになったなと考えています。

記者(日本経済新聞)

ものづくりのまちの北九州におけるIT企業の効果っていうお話を伺いたいんですけれども、IT企業が集積することによって、分厚い製造業がある北九州において、「稼げるまち」をつくるにおいて、どういったそのIT企業の役割と言いますか、効果っていうのを期待されているんでしょうか。

市長

そうですね。「ものづくりのまち」だからこそ、そこからワンステージ、さらに高まっていく、上がっていくためには、IT・デジタルの力が極めて重要であると。これは今更私が言うことでもないですけれども、やはりDX、そして生産性の向上、こういったところがそもそもあるものづくりに関する高い技術力にそれが加わっていくことによって企業さんがさらに付加価値を高め、そして稼げるまちに向かっていくということで極めて大切な存在だと思います。そういったハイブリッドな産業構造にしていく、これが北九州市にとって重要です。もちろん安川さんとか、大きい企業はもう内製でどんどんどんどんそれはできるでしょうけど、やはり多くのそれを支えておられる、この素晴らしい技術を持った中小企業さんが、これからも永続的に発展をしていただくためにはこのIT企業の力というのも必要です。また若い方々あるいは女性の方々、やはりデジタル産業のほうが、どうしても雇用吸収力としては、例えば女性などの場合、やっぱり高めに出ているということも実際ありますから、そういった雇用の裾野を広げていく、雇用の基盤をしっかりと強固にしていくという意味においてもこのIT企業さんの登場というのはものすごく大きな意味があると思います。さらには今度の学部の話もありますし、やはり若い方女性という方の雇用の機会にもなっていく、様々な雇用の選択肢が増えるということが、ひいては人材の定着、ひいてはこのまちの経済の発展にも寄与するということであるというふうに考えています。

担当者(市長公室報道課)

ほか、何かございますでしょうか。

市長

はい、宮原さん、どうぞ。

記者(FBS)

すいません。FBS宮原です。医療用搬送用のヘリにおいて痛ましい事故が起きたことに関連して、北九州市でも消防局のほうでヘリコプター運用していると思うんですけれども安全面などで、何か事故を受けて対応など、したものがあれば教えていただけたらと思います。

市長

そうですね。今ちょっと担当部局とかが来ていないと思いますけど、今回の事象についても情報収集をし、どういった原因、どういった分析がされるかっていうのをしっかりと注視をして、やはり汎用的なものでありますから、北九州市に関連して何か必要な手立てが求められるのかどうか、こういったところも精査をしていきたいというふうに思っております。まだ情報収集とその分析という段階にあります。

担当者(市長公室報道課)

ほか、何かございますでしょうか。本日の定例会見、これで終了させていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。