|

コメント項目 |

(1)ミャンマー地震に関する救援金募金箱の設置について |

月日: |

|---|---|---|

| 発表項目 |

(2)第19回 自治体国際交流表彰受賞(PDF:426KB) (3)テニスコートの「個人利用予約システム」試行実施(PDF:120KB) |

|

| 出席者 | 北九州市長 |

1.令和7年(2025年)4月2日北九州市長定例記者会見

【コメント】

(1)ミャンマー地震に関する救援金募金箱の設置について

【発表案件】

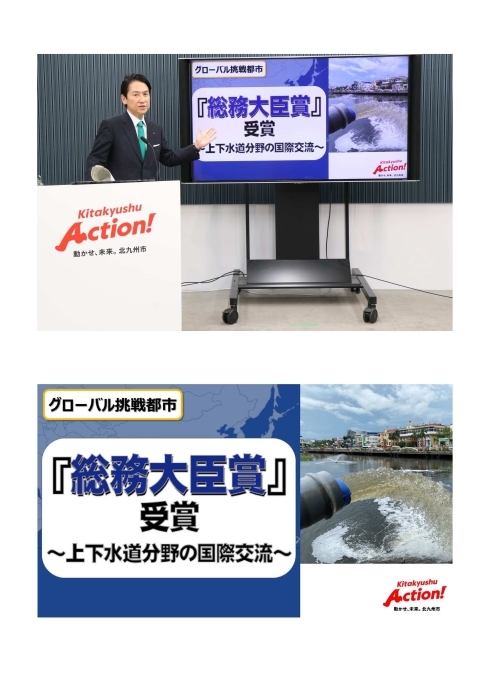

(2)第19回 自治体国際交流表彰受賞

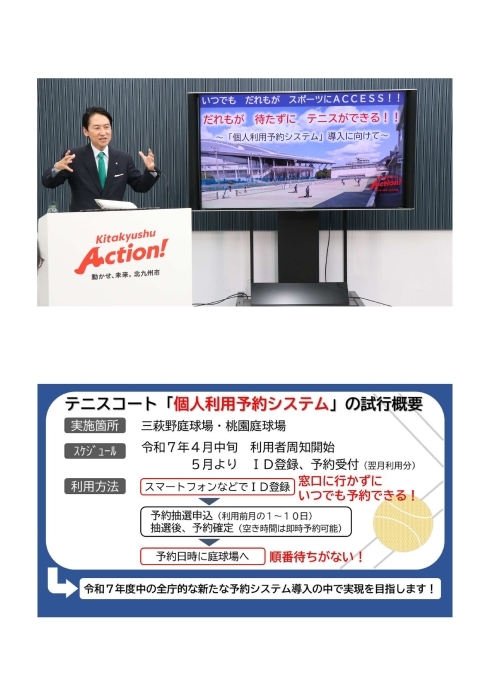

(3)テニスコートの「個人利用予約システム」試行実施

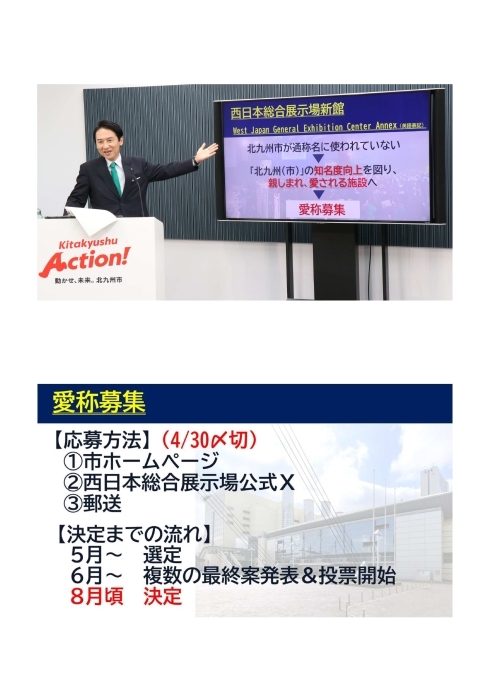

(4)西日本総合展示場・新館 新しい通称名の案を募集

(5)犯罪被害者等支援見舞金制度の創設

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)ミャンマー地震に関する救援金募金箱の設置について

市長

皆さんおはようございます。年度も新しくなって、ちょっといろいろと人事異動がありましたので、また新しい広報チーム、よろしくお願いいたします。ちょっと人も不慣れな状態でいろいろバタバタして少しお待たせをいたしましたが、よろしくお願いいたしたいと思います。読売の梅野さんは4月から。

記者(読売新聞)

はい、着任いたしました。

市長

そうですか、よろしくお願いいたします。NHKの背戸さん。

記者(NHK)

はい、背戸です。

市長

背戸さんも4月からなんですか。

記者(NHK)

今月からです、よろしくお願いいたします。

市長

そうなんですね、はい。どうぞよろしくお願いいたします。あと新しい方いらっしゃらないですよね、皆さんあとは引き続きですね。よろしくお願いいたします。そうしましたら、今日は発表案件がいくつかありますのでそれを先にお話しをさせていただきたいと思います。まず最初に、これはコメントとなりますが、この度、ミャンマー中部で発生した地震により、ミャンマー、タイの両国において多数の方が被災されているという訃報に接し、大きな衝撃を受けているところでございます。北九州市民を代表し、被災者の方々に心からお見舞いを申し上げ、亡くなられた方々に対し、深く哀悼の意を表したいと存じます。北九州市とミャンマーとの関係におきましては、過去にJICAとともに安全で安定した水供給能力の向上を図る国際技術協力というのを実施してまいりました。またタイとの関係におきましては、経済、企業へのインターンシップなど、そして文化、ドラマのロケ地、港湾姉妹港などの分野で繋がりが深いという経緯もございます。このようなことから、北九州市といたしましては、市役所及び区役所におきまして「救援金募金箱」の設置を決定いたしました。本日の定例会見後、本庁舎1階に設置させていただきます。今回設置する救援金募金箱につきましては、日本赤十字社を通じまして、ミャンマー赤十字社、タイ赤十字社など、現地における救援復興支援活動に充てられることとなります。来庁される方はもとより、北九州市民の皆様の中に、被災されたミャンマーやタイに思いを寄せられるお気持ち、これを、温かいお気持ちでご協力いただければ幸いに存じます。被災地が1日も早く復旧・復興されていくこと、これをお祈りしたいと存じます。

(2)第19回 自治体国際交流表彰受賞

市長

それでは次に発表事項いくつかまいりますが、今日は4つですね、4つあります。3月に定例がなかったのでちょっと案件が溜まっておりますけれども。それじゃあまずいきましょう、1つ目がこちらですね。はいどうぞ。今回、国際交流分野における「総務大臣賞」の受賞、これを発表させていただきます。正面モニターご覧をいただきたいと思うんですが、この度、北九州市が「第19回自治体国際交流表彰(総務大臣賞)」を受賞いたしました。「グローバル挑戦都市」を掲げる北九州市にとって非常に大きなありがたい動きでございます。この自治体関係の国際交流表彰ですので「総務大臣賞」というのが、非常にトップの高い評価をいただいたということになるわけでございますが、この賞は総務省と一般財団法人自治体国際化協会が主催をいたしまして、海外と交流を行っている自治体などのうちから、創意と工夫に富んだ取組をしている団体を表彰するものでございます。

市長

この自治体国際化協会はご存じのとおりCLAIR(クレア)というふうに言われていますけどね、総務省のほうの団体で全国相当ありますよね。全国何十か国も支店、支店っていうかブランチを持っている、非常に大きな活動をしているところなんですけれども、そこで今回受賞するということになりました。内容は北九州市、この上下水道の分野で長年に渡りカンボジア、ベトナムを中心に技術協力に取り組んできた、これが評価をいただきました。その代表的な取組はご案内のとおり、カンボジアの「プノンペンの奇跡」と言われる取組であります。もう皆さんご存じのとおり、2年前に「日本水大賞」受賞をいたしました。これも大変嬉しい発表として皆さんにお知らせさせていただいた記憶がまだ鮮明に残っておりますし、昨年の10月にはNHKの「新プロジェクトX」で取り上げられて多くの方が感動しました。私自身も本当に拝見しまして、北九州市が積み重ねてきた歴史・情熱、これに深く感動したところで誇らしく思ったところでございます。実はこの「プノンペンの奇跡」には続きもありまして、ベトナムのハイフォン市だったわけです。ハイフォン市と北九州市は姉妹都市で、同じように海に面したまちでもあります。そしてこのハイフォン市、交流を始めた2009年当時、ハイフォン市は、河川の水質が悪いことや大雨による浸水被害などに悩まされてきたというのがこのハイフォン市だったんですね。ここで、こうした水環境の改善に向けまして、約15年に渡り上下水道の分野で様々な技術協力を続けております。具体的には、見ていただくと、このハイフォン市の主力の浄水場に北九州市が独自に開発をしました高度浄水処理技術(U-BCF)というのがあるんですけどね、北九州市オリジナルに開発をしたものです。これを導入しまして現地の水質の改善に活用されているということが1つあります。また浸水対策、下水道の役割の1つは浸水対策というのがあるんですが、ポンプを使った排水訓練なども行っております。これも北九州市の職員ここに2人行っていますけれども、皆さんが現地の方とチームを組んで浸水対応というのをやっている、こういうような地道な活動をずっと続けてまいりました。こうした北九州市の活動というのは現地でも大きく注目をされています。現地のメディアにも取り上げられ、ハイフォン市内でも当然多くの注目を浴びています。こういうものを、現地では本当に技術力を活かして活躍してくれている職員のおかげ。ここで現地の活動の模様、こちらもご覧いただきたいと存じます。

(動画視聴)

音声

最後に 湖にポンプを使って排水する訓練をするよ

市職員

今から私ポンプの説明をします この浸水被害をなるべく小さくするために水中ポンプを使って強制的にホーセン湖に水を排出します

音声

いろんなところに日本のポンプが使われているんだね

市職員

無事排水訓練が始まりました 良かったです ポンプが起動して良かったです ほっとしてます

市職員

ありがとう ありがとう

現地の方

シンカムオン(ありがとう)

音声

よろこんでもらえてよかったね

現地の方

シンカムオン(ありがとう)

市職員

ありがとう

市長

こういうふうに北九州市の職員が現地に行って、この命の基盤である水道、上下水道、この面で大きく貢献しているということは本当に素晴らしいことだと思います。私もかつて外務省にいたり厚労省にいたりして国際協力していましたけど、なかなか国と国でもそう簡単に、こういった技術派遣してやるというのはそう簡単な話じゃない、いろんな障害があるんですが、この自治体としてどんどんどんどんこうやって世界に出ていって、その技術を世界のために、国際貢献のために使っているという、こういう自治体であることは私たちの大きな誇りであり宝であると考えます。まさにこうした先人たちの大きな努力、知恵の上に私たちは立っている。これからこの情熱をさらにさらに次の世代にも引き継いでいって、世界をリードするサステナブルシティとして、熱い情熱を持って取組を進めていく北九州市でありたいと考えています。こういった海外事業、北九州市の大きな宝であります。これからもしっかりとその襷、そのバトンを繋いでいきたいと思います。

(3)テニスコートの「個人利用予約システム」試行実施

市長

それでは、次は少し今度また市民の皆様の生活にも密着する話として、テニスコートの「個人利用予約システム」の導入へという動きをお伝えをさせていただきたいと思います。皆さん北九州市のテニスコート利用された方いらっしゃいますか、利用されたことある方いらっしゃいますか。誰も、そうですか。伊藤さんいかがでした?

記者(NHK)

非常によかったです。

市長

よかったですか、ありがとうございます。予約団体でされたんですか。

記者(NHK)

いや、個人で。

市長

個人で。その時面倒臭くなかったですか。

記者(NHK)

窓口に行きました。

市長

そうですよね。そうなんです、ありがとうございます。実は現在、北九州市のテニスコートを使用できる予約システム、これ利用できるの団体の方だけだったんです。個人の方はもうその団体利用システムというのが使えずに窓口に行ってとか、そういった手間がかかってなかなかアクセスしづらい、もう面倒臭いなと、今の時代ですね。そこで、やはり北九州市としては、この間「ボッチャ大会」もやりましたけれども、いろんな方がアクセスしやすいまちにしていこう、だれもが待たずにテニスができる、1つこういう取組を進めていこうというようなことをテーマに新しい改革を段階的に進めていきたいと考えています。今回「個人利用予約システム」、これを導入に向けて第一歩を踏み出すというお知らせでございます。こちら北九州市のテニスコートの利用状況でございます。青色で示しているのが、テニスコートを事前予約することができる団体の皆さんの割合、オレンジで示しているのが当日先着順で使っている個人の皆さんでございます。実は例年20万人以上の方に、コロナ禍以降ですね、20万人以上の方に使っていただいているんですが、6割以上は実は個人の方、これは窓口、そして先着でという、こういう使い方。なかなかこの昭和のやり方というのが続いていてしまっているというところがポイントなわけでございます。こうした中、近年、当然です。もうインターネット一層普及している中で、利用者の皆さんから「個人利用は先着順で順番待ちが長い」、それはそうです。今の時代そうですよね。個人利用で現地にせっかく行ったのに利用者の方が多くてテニスできなかった、せっかく時間割いて現地に足を運んだのにできなかった、個人でもシステム予約できるようにしてください、団体で予約システムを使いたいのに窓口でしかID登録ができない、窓口にまたこれ行かないといかんと、ID登録も。こういうような声がたくさんあって、なかなか使いやすい状況に今あるとはちょっとまだまだ言い難い状況もありますので、この声に応えまして、このテニスコート予約システム、これを改善をしていこう、改革をしていこうということでございます。これ左側が現状、予約できる方は10名以上、10名以上の団体。事前に窓口に行ってID登録しないといかんと、団体。だから少人数のグループで「じゃあ5人でやろう」とかって言っても団体つくらないといけない。10人いってないですからね、それでも。10名以上団体つくって、そしてその団体の登録を窓口に行って窓口でID登録して、ってこれなかなかな難しさ、これは例えば「じゃあ仲間内で4、5人で始めようかと言った時にどうしたらいいの」というのは個人利用で行かないかんというようなこともあります。少しでもやはりこれを使いやすくしていきたいということで、今回右側に示すように第一歩なんですけどね、利用者目線での使いやすい予約システムへの改善に向けて、テニスコートでの導入に向かった第一歩を進んでいきます。個人利用のシステム予約利用ができるようにするということと、あと事前のID登録、これはオンラインで実施できるようにしていくということをスタートいたします。これにより個人利用の方は当日先着順の利用ということも、もちろんそのやり方もまだあるんですけど事前に予約して利用するという、こういう道もできます。こういう、これまで使いづらかった、ちょっとずっとここはもう固まっていたんですね、こういうやり方が。これをこういうふうに少し変えていくという第一歩でございます。試行の実施箇所なんですけれども、「個人利用予約システム」の概要ですが、コート数が多い三萩野と桃園の庭球場2施設で開始をします。4月中旬に周知開始、5月からID登録と翌日分の予約受付開始いたします。この実施によりまして、利用者の皆さんが窓口に行くことなくスマホでいつでも予約ができ、予約できれば現地で順番待ちしなくてよくなり、個人利用の方の使いやすさの改善に繋がるというふうに期待しています。今回、もちろん今まで長年それ続いてきたので、一気に全部バーンッと変えるわけじゃなくて部分的に段階的にスタートをしながら、そこでやはり課題もあるでしょうし、いろんなお声もあるでしょうから、そういったものも含めまして、令和7年度中に導入(予定)をしている全庁的な新たな予約システムにおいて、個人・団体を問わず誰もが使いやすい予約システムの実現、これに向かって進めていきたいというふうに考えております。こういった形で長年続いていたスポーツ(施設)への予約、いろんな窓口に行かないかんとか10名以上で団体つくらないといけないとか登録に行かないといかんとか順番待ちしなきゃいかんとか、そういったところのストレスを少しでも、令和の時代ですから乗り越えていくということの第一歩を、テニスという身近なところでスタートをいたしましたということをお伝えをさせていただきたいので、ぜひこれも多くの市民の皆さんに知っていただいて、予約して使っていただいて、そしてまたフィードバックいただけると大変ありがたいなというふうに考えております。

(4)西日本総合展示場・新館 新しい通称名の案を募集

市長

さてもう1つ、これも市民の皆さんにとっては関心事項じゃないでしょうか、こちらです。「西日本総合展示場の愛称募集」という話でございます。もうご案内のとおり、JR小倉駅新幹線口のコンベンションゾーンにある北九州国際展示場、これは、正式名称は「北九州国際展示場」という正式名称があります。通称が「西日本総合展示場新館」という通称なんです。最近では大きなスポーツ大会、バレーボールネーションズリーグもありましたよね。それでコンサートなどの大規模イベント、最近はNiziUとかXGとかイリチル等々、本当に多くのイベントが開催されて賑わっております。ただこれをより一層、北九州の魅力を感じられる愛称、これを募集していきます。例えばこれ経緯としましては、西日本総合展示場で開催されているんだけれども、国際スポーツ大会やってもそこに「北九州」という名前が入ってないので、これ世界的にせっかく北九州でやっているのに全然北九州のアピールになってないじゃないか、北九州市で行われていることもピンとこないじゃないかというお声も多くいただいています。やはり「北九州(市)」ということを、知名度向上を図るとともに、未来に渡って親しまれる、愛される施設にしていきたいということで、多くの方から募集をしていくというような事の運びになっております。XGのコンサートでは西展がこう書かれていたんですね、確かね。この「West Japan General Exhibition CenterAnnex」って書かれていたので、世界的にはどこのことやらさっぱり分からないというね、せめて「西展」とかだったらまだよかったのかもしれませんけど、「West Japan General」と言われても「どこなんですか」っていうことがあったということもありました。さて、それで募集です。こちらになりますが、市のホームページ、西日本総合展示場の公式X、郵送などで受け付けておりまして、締切4月30日まで。その後、市民の皆さんに広く最終案を、ある程度絞り込んでお示しをした上で投票などを行いまして、そういったプロセスを踏みながら、新しい通称名を8月頃に決定していくという、こういうプロセスを踏んでいきたいと思います。なので、ぜひ皆さん、市民の皆さんも参加型でやっていきたいなと思います。4月以降も、この西日本総合展示場新館では人気アーティストによる全国ツアー、世界ツアーの開催が次々と決定をしております。大規模なエンタメイベント会場としての地位を確立しつつあるということでございます。市民の皆さんのアイデア、そして新しい希望を吹き込む動き、こういったものを合わせまして、北九州市の新たな賑わいづくり、これをつくっていきたいというふうに考えております。ぜひ多くの皆さんにご応募、あるいはご参画いただければというふうに考えています。

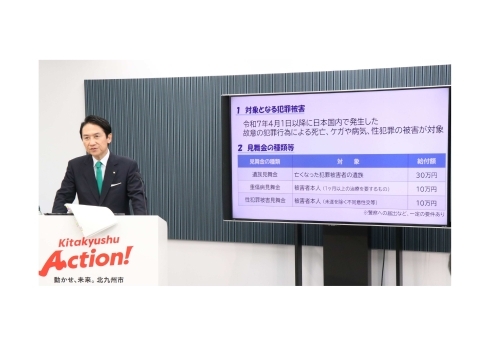

(5)犯罪被害者等支援見舞金制度の創設

市長

そして次に、またこれも本当に市民の皆様にとって1つお知らせしたいことがございます。「犯罪被害者等支援見舞金制度」の創設でございます。北九州市におきましては、「北九州市安全・安心条例」に基づき、犯罪被害者等の支援に取り組んでまいりました。今回、取組をさらに一歩進め、北九州市内に住所を有する方が犯罪被害に遭われた際の見舞金支給制度を新たに創設させていただきましたので、発表させていただきます。こちらなんですけれども、概要でございます。現在、北九州市では「福岡県犯罪被害者総合サポートセンター」や「性暴力被害者支援センターふくおか」などを設置し、県と福岡市とも連携しながら、専門家によるカウンセリングや裁判所、病院などへの付き添いなど、被害者に寄り添った支援に努めさせていただいているところでございます。一方、国の地方における途切れない支援の提供体制の強化に関する有識者検討会の取りまとめ、警察庁が発出した通知などによりまして、犯罪被害者に特化した支援制度の充実強化、求められているところでございます。そこで、北九州市におきましても、犯罪被害者等見舞金支給制度を令和7年4月1日から実施をすることにいたします。見舞金の内容なんですが、この4月1日以降に国内で発生をいたしました殺人や傷害など故意の犯罪行為によりましてお亡くなりになった場合にはそのご遺族に30万円を、また怪我や病気で1ヶ月以上の治療が必要となった場合や性犯罪に遭われた場合、被害者本人に10万円を支給するというものでございます。これは、犯罪被害者などの皆様に対しまして、早い段階で一時的な経済的な支援を行うことでその負担を軽減し、日常生活などの早期回復を図ることを目的としております。もちろんこの犯罪被害者の支援につきましては、国のほうの制度、あるいは様々な被害弁償というようなものは当然、日本の法制度の中、政策の中で準備されておりますが、やはり早い段階で一時的な経済的支援を行うという意味におきましては、自治体の拠出、これは大事な要素であろうというふうに考えておりますので、こちらスタートをしたいというふうに考えております。今後に向けまして、関係団体、被害者の皆様、支援団体の皆様などのお声も様々な形でお伺いしながら、被害者支援に特化した条例の制定なども含めまして、これから研究をさらに進めていきたいというふうに思いますし、もちろん周知啓発、これも大事なことでございます。様々な取組で、犯罪被害者等の皆様に対して寄り添うような取組をぜひ進めていきたい。それがまた、ひいては北九州市が「安らぐまち」になっていく、この実現に向けての道のりをしっかりと進めてまいりたいと考えております。以上、私から発表と案件は以上となります。それでは質疑を承りたいと存じます。よろしくお願いいたします。

(6)質疑応答

記者(毎日新聞)

幹事社の毎日新聞です。山下です。よろしくお願いします。まず水のほうなんですけれども、長らくの技術協力ということなんですが、本年度どういった事業を実際現地でされているのか紹介いただければと思います。

市長

令和7年度ということですかね。

記者(毎日新聞)

現時点で。

市長

進行形のものとか、どうぞ。

担当者(上下水道局海外事業課)

上下水道局の海外事業課長をしています矢山と申します。今年度始まったばかりですので、今年度は主立った活動はございませんが、令和6年度ですと、ベトナムにおきましては、同じくCLAIRモデルを使いまして、下水道の維持管理のマニュアル整備というところをしているところでございます。加えてベトナムにおきましては、上水道におきましては、ハイフォン市水道公社というところと2年前に整備しました、先ほどもご紹介した「U-BCF」というところの安定運転のための維持管理の国際協力というところを行っております。以上でございます。

記者(毎日新聞)

すみません、引き続きなんですけど、大体その派遣規模と言いますか、どれぐらい職員さん今現在派遣されているんでしょうか。

担当者(上下水道局海外事業課)

海外事業課です。派遣の規模なんですけれども、国際協力につきましてはベトナムだけで集計しているわけではございませんけれども、これまで30年近くに渡って、職員の派遣としては13か国に245名の職員を派遣していると。こうやって海外から日本に来ていただくという形でありますと、158か国から6,846名海外からの受け入れをしているところでございます。以上でございます。

記者(毎日新聞)

分かりました。あと水分野につきまして、当然海外への派遣っていう部門もありますけど、同時に水ビジネスも含めてそういう展開もされていると思うんですが、現状そういったところ、水の分野での国際展開、ビジネスも含めて今後の展開、現状について解説いただけないでしょうか。

市長

そうですね。この受賞というものをきっかけ、他にも様々な評価をいただく中で、やっぱり日本関係企業、それから団体などの多くの皆様に「北九州市がこういうスキル蓄積しているんだ」、あるいは「具体的にそういったネットワークを持っているんだ」ということを広く周知するという大きな推進力になります。こういったことで、今後も海外で事業をされる地元企業様に対しまして、やはりこういった状況、こういった情報を広くシェアをして、ビジネスチャンスどういうものがあるのか、その企業が持たれている技術、あるいは経営方針の中でどういったビジネスチャンスがあるのかといったところ、この辺のお話し合いをさせていただきながら、そういったチャンスの発掘、そして展開を支援をしていきたいというふうに考えております。

記者(毎日新聞)

ありがとうございます。次テニスのほう、個人利用システムのほうなんですが、最後のほうで「全庁的予約システム」というお話ありましたけれども、これもう少し、スポーツ施設で全庁的になるのか、何か市の施設の予約が統一化されるのか、どういったものなのか。

市長

そうですね。少し経緯からお話ししますと、北九州市では平成18年からオンライン予約等を可能とする「公共施設予約システム」というのを導入されているんですが、スポーツ施設や生涯学習施設などで利用されているんですが、他方で近年やはり市民の皆様のニーズというのはいろいろ大きく変化してきていると。体育館の面貸しなどの複雑な予約機能があってほしいとか、スマホでも利用しやすいようなユーザーインターフェースを持ってほしいだとか、キャッシュレス対応などをやってほしいとか、これ10何年、今37だから、ほぼ20年前にできたシステムですからね、もう現行システムの対応が難しくなってきているという問題があります。ここで、それらのニーズに対応するとともに市民センターや学校施設、体育館など対象施設を大幅に拡充をしていきたいということで、令和7年度予算に新たな公共施設予約システムを導入する予算を確保させていただいております。それを活用しまして、より多くの施設で、そしてより使いやすいというような形で、便利で使いやすいシステムの改善・見直し、これを進めてまいりたいと考えています。これ何月とか、何かその辺って答えられることあります?まだちょっとあれですかね。

担当者(都市ブランド創造局スポーツ振興課)

まだ未定(です)。

市長

まだ未定ですね。年度内にその姿を現して、年度内ですね。

担当者(都市ブランド創造局スポーツ振興課)

はい。

市長

年度内にはそういった新たな「公共施設予約システム」というものに踏み出すということでございます。

記者(毎日新聞)

西展の新しい名称なんですけれども、名称・愛称の募集ということで、施設の名前で言うと例えばネーミングライツですとか、ちょっとお金にもなるような、そういうような手法もあると思うんですけれども、あえて愛称を一般的に募集するというふうな道を取られたのはなぜでしょう。

市長

そうですね。これ趣旨は、ネーミングライツはそれで稼ごうという発想なんですけれども、今回はむしろ「西日本総合展示場というのが北九州市である」ということが全く発信されないし、もったいないということで、その「北九州市」という存在感、そして「北九州市でやっているんだ、これを世界にアピールしていく」、そういうための愛称をみんなで考えていこうというものです。それ以外に、ネーミングライツをどうするのか、これはこれでまた別枠であらゆる施設についても考えていくべき課題だと思います。この西日本総合展示場というのは、かつての歴史を紐解くと、当時できた頃がもう「西日本唯一の」と、そういうようなことだったんですよね。なので、それができた頃は西日本で唯一のものすごく、その周辺エリアも含めてここにもうみんながコミットしてやっていたという時代があって、だから先駆けだったんですね。なので「西日本」ということだったんですけど、今はどの土地にもアリーナというか大きな会場があるという時代に入った中で、やはりその中では、もう西日本を全部背負っているんではなくて「北九州」ということをしっかり伝えていくというような趣旨でございます。

記者(毎日新聞)

ありがとうございます。幹事社からは以上です。

記者(FBS)

FBS児玉と申します。ミャンマーの募金箱の設置に関してなんですけれども、全体で何箱設置されるとか募金箱はいつまで設置されるのかをお聞きしたいです。

市長

そうですね。これはまず本庁と区役所でしたっけ、ちょっと細かいことをお願いいたします。

担当者(政策局国際政策課)

政策局国際政策課長の瀧口でございます。今回は市役所、区役所、それから国際交流センター((公財)北九州国際交流協会)、全部で9箇所に置かせていただきます。期間に関しましては本日から6月の30日まで、この6月の30日までというのは赤十字社の募集の期間と合わせてということで設定をしております。以上でございます。

記者(FBS)

ありがとうございます。

記者(KBC)

KBC中野です。発表外の案件なんですけれども、昨日から日豊線の朽網駅に特急列車の停車が始まりましたけれども、この件に関連して、まずその特急の停車が始まったことの受け止めと、それからそれをきっかけとした北九州空港の今後の利用拡大に向けた部分を、今の現状の部分も併せて教えてください。

市長

昨日、朽網駅に特急電車が停車するという大きな動きがありました。これは開港以来の悲願でした。これによって大きくアクセスが改善します。折尾からは15分短くなる、黒崎からは10分、福岡からも20分短縮する。これによって、特急停車によって新たな人の流れ、そして観光の流れが生まれてくる起爆剤になります。これによって北九州空港が東九州の玄関口としての役割、これも高めていきたいと考えております。ぜひ多くの方にご利用いただきたいと思っています。それも含めてっていうお話ですけれども、北九州空港、今どんどん新しい動きが出てきております。滑走路の3,000メートルへの延長、それから今回の最寄り駅への特急の停車、そして実は今日10時発表ですけれども、新しい物流の駐機場(エプロン)への事業化、そして先日は、北九州空港から船で門司や下関に行く「フライ&クルーズ」の実証、こういった様々な動き、開港から19年経ちますが、次々と北九州空港を巡って新しい動きが生まれている。これを通じて、やはり福岡空港と並び立つ「拠点空港」としての北九州空港の役割、これをさらに高めていく、そのために様々なアプローチで取組を進めたいというふうに考えています。

記者(KBC)

そこで、福岡空港に並び立つっていうのは、やはりその就航路線の数であったりとか貨物の取扱いとか、そういった数字的なところもどんどん今後伸ばしていきたいというふうなところでしょうか。

市長

そうですね。もちろんそれは、将来そういった福岡空港を補完し役割分担するような世界というのを目指しながらやっていく、もちろん今は今の考え方がありますから。そういった中で、将来に向かってそういったところを大きくイメージしていきながら進めていきたい、そこに向かっては段階的に、もちろんヒトの流れ・モノの流れ、様々な面を今はしっかりと高めていく、自力を高めていく段階だというふうに考えます。

記者(KBC)

ありがとうございました。

記者(西日本新聞)

西日本新聞の梅本です。犯罪被害者見舞金なんですけれども、これは、この制度を導入している自治体って他にもあると思うんですけれども、政令指定市の中で例えば何番目とか、そういったのが分かったら教えていただきたいのと、あとこれまで導入されてなくて、このタイミングで導入した背景とかいうのをもう少し詳しく教えていただいていいですか。

市長

そうですね。これは、実は北九州市はこれまで見舞金制度というのに踏み出せていなかった唯一のところだったということでいいんですよね。そういう理解でいいですよね、確か。でしたよね。

担当者(総務市民局安全・安心推進課)

福岡市と。

市長

福岡市とうち。福岡市とうちがもう最後発です、これについて。今まで長い間、北九州市はそこの動きが取れていなかったいうことでございます。もう福岡市とうち以外は全て整備終わっています。なので今回それをやっぱりきっちり、うちもキャッチアップしていくというようなことでございます。もちろんきっかけは、国のほうもより有識者検討会などで、より地方での一時的な早期のサポート、しっかり強化すべきだというような考え方、こういったことも出てきておりますので、そういったことを踏まえながら私たち検証した結果、これは北九州市もしっかりやっていかないかんということで今回取組をスタートしたということでございます。なので、今のご質問に答えるともう端的に、これは他の政令市で整備されていて北九州市は後発であるということ、これずっとこれまで固まっていたというか動きがなかったということをうちもやろうということでございます。

記者(西日本新聞)

後発というのは20番目という意味でしょうか。

市長

福岡市と一緒?

担当者(総務市民局安全・安心推進課)

福岡市と一緒です。

記者(西日本新聞)

福岡市も今年度から。

市長

福岡市とうちが19位で2つが行くという、19番目に2つが行くという、福岡市とうちが最後で行くっていう、そういうことですね。

記者(西日本新聞)

分かりました。ありがとうございます。

市長

はいどうぞ、背戸さんですね。

記者(NHK)

NHKの背戸です。南海トラフ、先日南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しがあったかと思うんですけれど、北九州市においては、門司のほうで津波の予想される高さが5メートルとなるなど変更点もあったかと思うんですが、こうした見直しを受けて、市としてどう受けとめていらっしゃるのか、またこの変更点を受けて検討されている対策などありましたら教えていただけますか。

市長

そうですね。先日、南海トラフに関する新たな被害想定が国から発表されました。私としてこの内容を見まして、やはり南海トラフは北九州市民の皆様にとっても他人事ではない、太平洋側だけの話ではないということを強く認識していただきたいと思います。今回の被害想定で津波も5メートルにも及ぶ、そして大きな揺れもあるという中で、市民の皆様が他人事ではなく自分事として南海トラフ地震を捉えていただいて、日頃の備えを強化していただきたいと強くお願いしたいと存じます。もし地震が起こった場合は、とにかく命を守る行動を最優先にしてほしい。大きな地震が発生する、そして津波が発生することを念頭にとにかく逃げていただく、そして日頃の備えとして避難ルート、避難場所の確認、非常用の持ち出し袋、備品の整備、そして家具の転倒防止など、今できる備えというのはしっかりやってほしいと願っています。そこは市民の皆さんにお願いしたいと思います。しっかりと考えて準備をしておく、ここに向かって南海トラフ、しっかりと備えを市民の皆さんも行っていただきたい、そう考えています。もちろんそれについて「防災ガイドブック」の周知とか、そういった防災体制はしっかり整えてありますので、その中でもしっかりと周知をしていきます。

記者(NHK)

ちょっと加えてになるんですけれど、その変更点を受けて新たな対策であったりとかご検討される予定があったりもするんでしょうか。

市長

震度5弱から5強に被害想定が変わったとか、津波がこれ3.5メートルが5メートルになったんだったかな。

担当者(危機管理室危機管理課)

そうです。

市長

ですかね。そういったちょっとした、ごめんなさい。上振れはありますけど、どうぞ。

担当者(危機管理室危機管理課)

防災企画担当課長、大山と申します。今回政府の中央防災会議のほうで見直しがございました。大きく変更した点としては津波が3.5から5メートルに上がったと、揺れについては現状、今、報告受けているとおりの5弱、または一部5強ということになっております。地震につきましては他の地震、断層による地震もございますので、普段から市民啓発を進めておりますので、また引き続き南海トラフの、今回の情報を受けて、さらなる周知を徹底してまいりたいと考えております。以上です。

市長

今回、全体として大きく被害想定っていうのはちょっと上振れというか、上積みされているという形があります。そうした中で北九州市は、特に注意を要するのはやはり津波が5メートルにも達するという、ここの部分。なので、やはりしっかりと逃げる、そしてそれに対しての防災・避難体制をつくっていく。これはこれまでもやってきたことですが、これをしっかりともう1回共有・確認をして、そして市民の皆さんにも周知していく、そして備えを促していく、この取組をしっかりと進めていきます。まだありますか、いいですか。

担当者(市長公室報道課)

ではこれで定例記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。