|

コメント項目 |

なし |

月日:2024年2月6日 |

|---|---|---|

| 発表項目 | ||

| 出席者 | 北九州市長 |

21.令和7年(2025年)2月6日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)選ばれる北九州市役所へ

(2)常盤橋の今後の方向性について

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)選ばれる北九州市役所へ

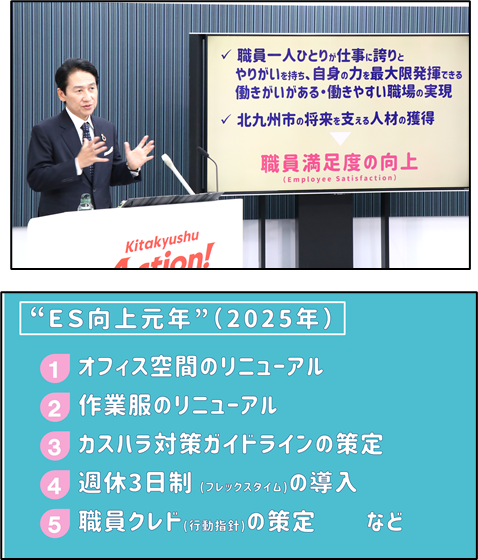

市長

皆さんおはようございます。では今日の定例会見始めさせていただきたいと思います。まずは今日、発表案件は2つございます。1つ目が、「選ばれる北九州市役所へ」、「北九州市役所ES向上元年」、そして「採用試験の弾力化」、こちらを発表したいというふうに思います。現在、なかなか公務員、行政に関わる職員たちにとって、必ずしも楽でない、あるいはバラ色でない時代が来ている面もあります。私も昔、国家公務員やっておりましたけれども、国の国家公務員の採用者数や志望者数っていうのももう劇的に今減少してしまっているという状況があるのは、もうご存じのとおりでございます。行政のニーズがどんどんどんどん拡大はしていく、しかし人の数は大きくならない、あるいはいろんな、「あれもして、これもして、これもしないと」っていろんなリクエストは膨大、そして問題も複雑化する中で、非常にその行政に関わる方の、職員たちの働く環境、あるいは働き方、それからモチベーションをどう維持向上させていくのかというのは、私たちにとっても極めて大事な問題ということで危機感を持っています。もちろんこれは人の数だけの問題、数も大事ですけれども、やはりどんどん仕事が増えるから採用を増やすというだけではなく、やはり来られた、今一緒に働いている仲間である職員の皆さんたちの力をどう活かしていくのか、そして皆さんがどう成長実感を持っていけるようにしていくのか、これが本当に本質的な課題だというふうに思います。私どもも、北九州市役所としても、この北九州市役所が多くの若い志ある方に選ばれて、そして充実した職業人生を送れるような舞台になっていけるように、一歩一歩取組を進めていきたいということで、これから取組を強化していきたいというふうに思います。本当に日々いろんな業務で、そしていろんなプレッシャーの中で一生懸命頑張ってくれている職員の皆さんたち、そしてこれを志望しようという若い方々に対しても、「一歩一歩これから進んでいく北九州市を一緒にやっていきましょう」ということをお伝えしたいというふうに思っているんですが、今日はそれの具体策の第1弾ということになりますけれども、「選ばれる北九州市役所」に向かっての取組ということで、ES(Employee Satisfaction)ですね、従業員の満足度というふうな言われ方をしております。これを向上させていく2025年を、「向上元年」としていこうということ、そして採用試験、新たな仲間を募っていく際の採用のあり方というのもより弾力的、柔軟にしていこうということをお知らせをしたいと思います。まず初めに1つデータ的に見ていきますと、採用試験の競争倍率というのを見てまいります。こうしますと、まず数的に見ますと自治体全体、これ日本全体を見た場合に、総務省の統計ですけれども、明らかに10年で6割程度までどんどんどんどん落ちてきているという、こういうような状況になってきております。これはもう国も、国家公務員もそうですけれども、今自治体全体の競争倍率もこのように低下をしてきております。もう日本全国が人手不足、あるいは人材の奪い合いというような状況になっている中、どの業界も苦しいですけれども、やはり行政の分野においても競争倍率で見ればこのように落ちてきているという状況になってきております。北九州市は、右手をご覧いただきます。ちょっとかなり激しく上下動している面があって、ちょうどこの10年前がまたポンッとすごい高い時期だったということもありますけれども、やはり15.7倍というものが5.6倍ぐらいまで下がってきているということであります。これはもう全国の傾向とほぼ類似している、あるいはそれ以上のペースでやはり人手不足、人の採用ということに苦慮している。これは非常に深刻な状況と捉えております。特に技術職の職員の確保が困難を極めつつあります。ご案内のとおり、今様々な建設事業などが人手不足で工事が進められないとか、あるいはいろんな技術系人材、理系人材というのはものすごくニーズも高まっている中で、非常にこの行政に来ていただけるという方の数も減っているという問題を抱えております。技術系の主要な職種である土木職の皆さんにつきましては、令和4年度の採用試験、令和3年(正しくは令和4年)に行われたものですからね、令和4年度の採用試験から採用予定数を満たしていないというような状況で、とりわけ深刻な状況という問題意識、危機感を持っております。これですね、次のスライド見ていただきますと、これまで私も国家公務員とか民間企業とか外資系企業とか様々なところで働いてまいりました。やはりどんな組織においても、やはり人を大切にする、人の成長実感が持てる、チームワークがしっかりある、そして成果を出した場合にはしっかりと評価をされ、あるいは感謝されるという、こういうことが、当たり前ですけどとても大事なことだというふうに感じております。何て言うんですかね、やはり行政というのはなかなか、あれもすべきこれもすべき、ちょっとでも間違ったり、当然公金でやっているのでそうなんですけど、間違ったり何か対応が遅れたりすると厳しい指弾を受けるという、そういう宿命にあるわけでございます。そうした中で、他の業種との比較において、そういった無謬性であったり、絶対にこのミスが許されないという激しいプレッシャーの中で、なおかつ前にも進めなきゃいけないという、このジレンマの中で皆さん仕事をしているわけです。私もそういう経験を国でずっとしてきました。やはり一人ひとりの持っている思いや情熱、こういったもの、そして才能というものが花開くような、そして発揮できるような、そういうような職場をつくっていかなければいけないと、やはりお一人おひとりの力、そして情熱というのが組織を動かすということは言うまでもないことであります。そういった取組を進めていきたいということで、職員お一人おひとりが仕事に誇りとやりがいを持ち、ご自身が最大限力を発揮できるという働きがいのある・働きやすい職場の実現にこれからさらに進めていきたい。もちろん北九州市の将来を支えてくださっている人材、くださる仲間たち、この輪を広げていくということもこのまちにとってはものすごく死活的に大事なことであります。こういったことで、やはり職員満足度の向上ということはより強化をしなければならない、そう考えています。もう今、巷間、人的資本形成とか、そこにどう投入するか、そこにどれだけ力を注ぐかどうかというのが、一般の民間企業の中でも大きくその命運を左右するという時代になってきています。日本全体がそういうふうになってきております。行政ももちろんそのような方向に一歩でも二歩でも進んでいきたいということで進めていきたいというふうに思います。もう言わずもがなですけどね、次のページ見ていただくと、ESが上がれば、やはり働きがいがあって、より快適に働くことによって、市民サービスが向上することによって、CS(Citizen Satisfaction)ですね、市民の満足度が高まって、市民からしっかり認められ承認されることによってまたESが高まっていくという、この循環をつくっていくということ。すなわち職員の皆さんのポテンシャルをしっかりと発揮していただくことがまちのポテンシャルを発揮し、そしてその好循環にも繋がっていくという、そういった流れをつくっていきたいというふうに強く思っています。これを言語化すると「選ばれる市役所」になっていくということになるわけですけれども、その背景には、そのような思いを込めて、市役所のあり方、組織のあり方、採用のあり方というのを具体的に取り組んでいきたい、その元年にしたいというのが2025年の思いでございます。具体的にどんな取組をしていくのかブレイクダウンをしてまいります。今年「ES向上元年」でいろいろあるんですけれども、いくつかあります。「オフィス空間のリニューアル」、「作業服のリニューアル」、「カスハラ対策ガイドラインの策定」、「週休3日制(フレックスタイム)の導入」、「職員クレド(行動指針)の策定」等々、様々な取組を進めていきたいと思います。まずこれ順番に見ていきます。「オフィス空間」です。これは皆さん、メディアの各社の皆さんも一部、私がお邪魔した時には社内替えられているケースも結構あるなと思うんですけれども、もうこれはコロナ以降、特に人材の確保、あるいはやりがいの向上という意味で「オフィス改革」というのは大きな流れとなってきております。オフィスのレイアウト、オフィスの環境、これはもうあらゆるところで動いているところでございます。北九州市役所においても、限られた財源の中ではありますけれども、コツコツと今「オフィス空間のリニューアル」というのを進めております。DXにも対応し、そしてチーム力を高め、そしてお一人おひとりの創造性を高めて引き出していくというようなことがオフィスにおいても非常に大事なことだと思います。もうご案内のとおりでありますけれども、新しい価値の創造、そして様々な発想を生み出すという職場空間、そしてペーパーレス、フリーアドレス、こういったところが今、1つの解として世の中でも多く進んでいるんですが、役所もやはり老朽化した建物、やや古くなった建物ではありますけれども、「オフィス空間のリニューアル」、これを進めてまいります。本庁3階、政策局・危機管理室が令和7年1月から供用開始ということになっております。やはりここで働きたい、働いていて気持ちがいいというオフィスに一歩一歩していくということが大切だというふうに考えます。この間私がXでも投稿しましたけれども、一部その新しいオフィスの模様というのをレポートさせていただきましたけれども、非常にデジタル面でもペーパーレス、かつての役所のイメージからだいぶ変わってきて、ペーパーレスもだいぶ進んで、昔はドーンッとファイルがあって紙に囲まれてっていう世界からも大きく時代を画した新しい働き方、そしてフリーアドレスによって、皆さんがその時々のテーマに応じてチームをしっかり組成できるような働き方、こういったものが実現できるということで、極めて職員の皆さんにも好評いただいているというものでございます。その他にも、全職員が利用できる打ち合わせスペース等々、様々な工夫も凝らされながら、新しい形の市役所の1つのプロトタイプ、1つの例としてそういうものをつくっているというような状況でございます。これご覧いただいた方いらっしゃるかどうか分かりませんけれども、この会見のあとに、リニューアルしたオフィスのプレス様向けツアーというのを予定をしておりますので、ぜひご参加をいただいて、ぜひ実際に見て体感をしていただければというふうに思います。本庁3階でございます。2つ目です。「作業服のリニューアル」です。技術系職員というのはこういう作業服を着ていることが多いんですね。これはもちろん現場にスッと行けるっていうこともありますし、技術職としての1つの矜持もあられるということかもしれませんし、作業服を着られている方は相当の数いらっしゃいます。皆さんもよくお会いになると思います。ただ私もこの市政を預からせていただいて、技術職の皆さんから、やはりこの作業服をどうにかしたいというお声もいただいておりました。やはりこの作業服を見て後輩たちが市役所に入りたいと思えるのかどうかって、意外とそういうところは、そこはものすごく大事なところであるし、自分自身もやっぱり外に出て行った時に、何かちょっと昭和の、昭和と言いますか、平成の初期と言うか分かりませんけれども、この空気感での作業服だとちょっとねっていうような話も正直結構ありました。そういったことで「技術職員の作業服のリニューアル」、これを35年ぶりに行おうということで、これまで検討を進めてまいりました。作業服と一口に言いましても、これ結構夏の猛暑、異常気象になっていて夏の猛暑の中の通気性ということも大事であります。また機能性、いろんなポケットがあったりとかパッと出せるとか、そういうような機能性も大事であります。もちろんできればデザイン性というのも欲したいところでありますけれども、様々なご要望がある中で、これを若手職員の、技術系の若手職員の皆さんがこれからどういう制服、作業服着てみたいかということでプロジェクトをつくって一緒に議論をしてきました。私の市長室でも、ミーティングはこれまで4回か5回か入ってきて、その時々の案を私に教えてくれたり相談してくれたりいろいろして、そういうプロジェクトとして若手が中心にこういうふうに展開をしてきた。本当にこの若い人たち、切望をしていたということもあって、非常に温度の高いプロジェクトが展開をされまして、とは言っても予算の制約もあるのであんまりキラキラなものにもできないという中で、職員の思いがこもった作業服ということで完成すると、いよいよ35年ぶりに作業服、3月末に発表をする予定であるということでございます。3つ目が、これがカスタマーハラスメント、「カスハラ対策ガイドラインの策定」です。窓口などでの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントにどう対峙していくのかということも私たちにとって非常に大事な課題です。冒頭、公務員にとってなかなか簡単ではない時代であるということもお伝えをいたしましたが、やはり様々なリクエスト、要望、これが役所に殺到する中で、時にハラスメントと思しき行為というものも散見されるようになってきております。度重なる要求や長時間苦情、もうずっと同じことを繰り返し繰り返し執拗に言われるようなケースがあるというような報告、同意のない動画撮影、SNSへの掲載、対応した職員の皆さんの写真を撮ってそれをSNSに投げて「この人がこう言った」とかそういうようなことをされるとか、個人的な攻撃、市の業務と関係のない苦情というようなことがやはり最近増えてきているという非常に残念な状況であります。ある所属の聞き取り調査では、95%の職員が「著しい迷惑行為を受けた」、あるいは「見た経験がある」というふうに回答をしております。これは1つ、非常に危機感を持って対応しなければいけない、そういう強い問題意識を持っております。やはり気持ちよくお互いに、私たちも誠意を持って、そして市民の皆様もぜひそれは、お互いにリスペクトし合いながらやっていくということのほうが必ずサービスも向上していくし、気持ちいいまちになっていくと思いますので、それは改めてお願いを申し上げたいと思いますけれども、事実としてこういったような報告が上がってきております。こうした中、ガイドラインを策定し2月から施行いたします。これまで統一した指針がないために、個別に問題が生じた時に対応に苦慮をしていたという現実があります。ここで、タイプ別に分かりやすく整理をいたしまして、市民も職員も安心できる行政窓口をつくっていこうということで、対応フロー、あるいは体制、どういう体制を取るのか、事案発生後どうフォローするのかも含めたガイドラインというのを策定をするということになりました。これ右に少しその類型が書いてありますけれども、市民の皆様のご協力もいただき、そして私たちもしっかりと努力をしながら、気持ちのいい行政サービス、そして職員とのコミュニケーション、これを実現していきたいというふうに思います。やはりそういったまちであるということは、ひいてはお互いにみんながリスペクトし合う、そういうまちであるということが、街全体の1つの核にもなっていくわけですし、やはりそういったまちを目指して取組を進めたいというふうに考えております。そして4つ目なんですが、これは既に発表しております。12月に発表いたしました「フレックスタイム制の活用による週休3日制の試行導入」、これが1月20日からスタートということでございまして、自ら働き方をデザインすることによって、例えば子育て、例えば介護、こういった事情に合わせて上手に利用していただきながら、仕事と、そして生活と、これを両方充実させていけるような、より働きやすい職場環境の実現に繋げていきたい、そう考えています。そして次に、「職員クレド(行動指針)の策定」です。様々な困難に職員の皆さんがぶつかった時に立ち返るべき指針となる職員クレド、民間企業では非常に多く設定をされております。今、庁内のパブリックコメントなども経て最終案を策定しておるところでありますけれども、「Let’s感動!Let’s考動!」感じて行動しよう!考えて行動しよう!というようなことで、様々な職員の皆さんの行動指針という形で今まとめております。「市民の感動を生み出そう」、「挑戦は成長の始まり」、「オープンマインドでいこう」といったようなこと、これを1つの私たちの行動指針として設定をしていくということで、これから進めていきたいと思います。こういった挑戦とか、オープンマインドでいろんな人とお会いして、いろんなものを見て心を動かしていこうと言ってもなかなかそれが、「そうは言っても忙しくて、挑戦したいけどそんな余力がないんです」という声もやはり当然あろうかと思います。ですから冒頭に申し上げた、どうやってしっかりと採用し、また数としてしっかりと確保していくかということとこういった取組、これ両面、両輪となってやっていかなければいけないのですね。それはパッケージとして、ES向上元年としてやっていきたいというふうに思います。他にも実は、この5つを今日代表的にお話ししましたけど、たくさん進行中でございます。私自身もまだまだこれ7,100人もいるので、本当に直にお話できる職員の皆さんってものすごく限定的で、私の思いとか私の考え方、あるいは市全体の方向性を直に私が生声としてお届けできるっていうのはものすごく限られたものなので、ここは隔靴掻痒なところはありますけれども、やはり1人でも多くの職員の皆さんが、より一層北九州市で働くこと、北九州市で職業人生を進めること、そしてそこで自分が力を発揮できるという喜び、やりがいを感じていただきたい。その結果として街全体もどんどん進んでいくというのをつくっていく、これはもう本当に非常にこだわりのあるところで、大事にしていきたいというふうに思っております。一歩一歩ですけれども、いろんな取組を積み重ねていきたいというふうに思っております。2025年には、職員のエンゲージメントサーベイというものを試行実施、初めていたします。そして「ESポータルサイト」の開設を2月に行い、やはり庁内の職員の皆さんがよりインターナルな内部のコミュニケーション、インターナルコミュニケーションですね、内部コミュニケーションをどんどん活発化していくための取組を進めます。あるいは、夏頃には職員カフェテリアのリニューアル、地下の職員カフェテリアをリニューアルして、新しい空間として、これは職員だけではないですが、多くの皆様がそこで楽しくそれぞれの時間を過ごすことができる環境をつくっていきたいと思います。もう去年からもスタートしております。「1on1ミーティング」というのを拡充というのも去年から大きくスタートをしております。職員インタビューの「STORY」というもの、これあとで見ていただきます。キャリア支援アプリ「職員キャリアナビ」を運用開始、9月からスタートをしております。あと「ノータイ・ノージャケ・ノーカラー」というのも発表しましたが、12月から開始するなど、今できる手、お金をさほどかけなくても何とか職員の皆さんの共感や連帯感を高めていきたいということで様々な取組をしております。例えばこの中で、事例として職員インタビュー「STORY」というものがあります。これですね、今年度からスタートをさせましたのが職員インタビュー「STORY」というものです。やはり7,100人の職員の方おられるというふうにお伝えをいたしましたが、やはり職位が上とか表に出るとかじゃなくて、もう本当に司々でプロフェッショナルとして、あるいは矜持を持ってその行政分野を支えてくれている、あるいは素晴らしい知恵や経験を持って市政を展開してくださっている職員の皆さんというのはたくさんおられます。必ずしもね、公務員ですからその個人の名前が有名になったり知られたり、その方にもすごい称賛が集まったりするわけじゃないです。ただただ黙々と着実に、あるいは生き生きと、この市政のために一生懸命働いてくれている職員たちがいっぱいいます。そうした職員たちのことをもっと知ってもらいたいし、まずそういうような職員の皆さんを手本にして、あるいは憧れながら続いていく後進も増えてほしい。こういうような思いで、職員が見るイントラネットの内部広報として発信をしております。こういった、この方は現場に近い方だと思うんですけれども、今の仕事に対する思い、そしてどういうようなストーリーを持っているのか、どういうような信念でやっておられるのか、こういったことを紹介をするというコーナーでございます。こちらも係長さんですけれども、やっぱりどんな思いでやっているのかっていう生の声、なかなかこれは公務員の皆さんって外に向かって表明する機会っていうのはなかなか少ない、難しいところありますけども、内部のイントラの中で、こういった「STORY」というのを展開をいたしております。職員、北九州市役所の中にはたくさん、何て言いますか、名前が有名とか言うわけじゃないけれども、ものすごく素晴らしい仕事をしている職員の皆さんがたくさんおられます。「代表的日本人」っていう本もありましたけど昔ね、昔っていうか今もありますけれども。やはりこの素晴らしい仕事をされている、素晴らしい人材、スタッフでもたくさんおられます。そういった方々の肉声というのを庁内でどんどん共有をしていく、職員同士の繋がりを大事なコンセプトにしています。これ若手やベテランを問わず非常に好評を得ており、職員同士の共感・連帯感を高める企画になっているということで、展開をしているところでございます。ちょっと長くなって、若干ちょっとここ気合いが入ってしまいまして、長くなってしまいましたがすみません。30分もしゃべってしまった。もう1つあるんです。

市長

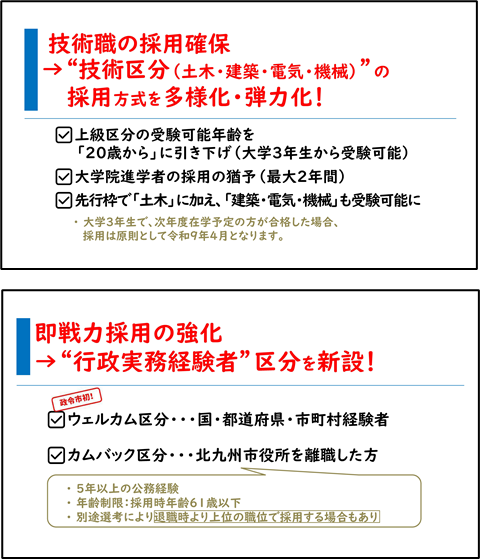

もう1つ塊があるんで、「採用試験の弾力化」、これも現実的な意味で非常に大事なことであります。やはり入口の部分で、私もいろいろ聞いてみたら、市政預からせていただいて入ってみて、「そんな採用になっているの」とか、「そんなことになっているの」っていう結構ありました。「もっともうちょっと柔軟にしてみたらいいんじゃないか」とか、「もっと、今時代に合わせてこういうようなことも考えたほうがいいんじゃないか」っていうのは人事当局とやりとりをずっと進めてきました。採用の制度の変更というのは、これ一朝一夕にはできないんですけども、これも人事担当部局が一生懸命、様々な情報を集め、そしてどういうことができるか工夫を凝らしてくれて、今回、「採用試験の弾力化」、令和7年度は採用試験を進化させようということで1つ、今回、第1弾として発表させていただきたいと思います。まず技術職なんです。これさっき申し上げました。技術職は、さっき申し上げた令和4年度の採用の時点から、なかなか定員に満たす採用というのが苦しい状況にある。これは非常に喫緊の課題です。まちづくりをしていく様々な、これから老朽化の問題もある。様々な課題が、技術的な見識、知識を持った人が必要だという中で、これを「技術区分の採用方式を多様化・弾力化」していこうということをやってまいります。1つ目は、この上級区分の受験可能年齢を、「20歳から」ということに引き下げます。これによって、大学3年生からも受験ができるようになります。これによって、早くから志望を固めていただき、また試験通っていただいて、早めにこの市役所に入っていくという筋道を持っていただくという、こういうような形もしっかりやっていきたいというふうに思います。2つ目が、これ大学院とのバッティングなんですが、大学院進学者、大学院進学を希望する大学生が受験して合格した場合、修士課程修了までの2年間は採用を猶予するというようなさせていただくという形で、やはり試験は通ったんだけどやっぱ大学院に行こうと思った場合に、じゃあせっかく試験を受けて通ったのにというところをしっかりとそのステータスを維持して、しっかりと1回通って、試験に合格してご縁ができたにも関わらずその途中でまた去ってしまうということがないような、弾力的な取り扱い。それから先行枠というもので、先行して早めに、どの企業も、民間企業も採用どんどん早まってきているわけですけど、早めに採用する技術系は土木区分しかなかったところを、「建築・電気・機械」区分も受験できるように拡大をするというようなものでございます。これらは、もう民間企業ではもうそこはもうぐいぐいやっているようなところもあるかもしれませんが、行政の場合なかなかそこはイージーに進んでいないところもあったんですが、今回そういう取組を一歩進めていこうということで取組を進めております。ちょっと詳細のそもそもの試験の設計がどうなっているのっていう予備知識を皆さんお持ちなわけでないので、ちょっとその辺は、もしかするとあとでまた追加的にブリーフィングさせていただいたほうがいいかもしれません。そもそものご理解がないままにここだけ摘まれてもなかなか理解しづらいかもしれないんですが、要は広く早くしていくということによって、より柔軟化していくというようなことであります。2つ目が、「即戦力採用の強化」をしていきます。これ今、中途採用がもう今、全体の何割ぐらいでしたですかね。

担当者(総務市民局 人事課)

中途採用、大体半分近いです。

市長

半分近いところはもう今中途採用で、これがもう行政、北九州市役所の現状であります。やはりもう時代は変わっていって新卒採用で終身雇用でっていうようなモデルっていうのは役所の世界でももう変わってきているわけです。これは非常にそれぞれの方が自分の力、スキルを活かしながら、じゃあ民間企業でやってみたけどもそのスキルをパブリックの世界で活かしてやりたいとこういうのも非常にいいことだと思いますし、逆にパブリックで持った知識を民間でという方もおられるでしょうし、そういった人材の流動的な動きというのはこれはもう世の趨勢として、一定あるものでございまして、実はそういう現状にはなっております。他方で、やはり即戦力。これプロ野球の選手でも他の球団からパッとこう来たりすることもね、トレードとかいろんなありますよね。やはり即戦力の方々もより来ていただきたいということでありまして、「行政実務経験者」区分というものを新設をいたします。やはり行政やったことあるよ、他のところでやったことあるよ、かつてやったことあるよっていう方が、じゃあ北九州市の門戸を開いていこうということをやっていく。実はこれ聞いたら、今までは、どこかのまちで公務員やって、どこかの県でとか町でやっていましたっていう方が北九州市に入ろうとする時は、一旦採用試験をちゃんと受けて、ですよね?

担当者(総務市民局 人事課)

そうです。

市長

本当に北九州市職員としてのキャリアを1からスタート。ですよね?

担当者(総務市民局 人事課)

はい。

市長

なんでそういうことになっていたんです。今まで。それはちょっと、もう一定腕に覚えがあって知見もある方が、また試験を受け直して、全く新人の職員と一緒に階梯を登るっていうようなことは、それはなかなか難しいんじゃないかっていうような問題意識もこれあり、今回「ウェルカム区分」、「カムバック区分」というのをつくって、今度経験者の方を歓迎しようという動きになります。これはまず「ウェルカム区分」、国で働いていました。都道府県で働いていました。他の市町で働いていました。でも北九州市に何か事情があって縁があって、あるいは北九州市で働きたいと思って北九州市に入っていきたいという方がおらっしゃったら、その方は「行政実務経験者」枠ということで採用する枠をつくっていきたいと、まずその一歩を進めていきたいというふうに思います。もう1つは「カムバック区分」、これも北九州市役所を離職した方、1回いろいろ故あって1回出てみたと、出てみたけどまたやっぱり戻ってきたいなと思われていた方が、これをまたカムバックも歓迎しようと。これも今までは、例えば係長で辞められた方が、10年後帰ってくる時はまた係長?

担当者(総務市民局 人事課)

ちゃんと試験を受けていただいて、また一番下からです。

市長

また一番下からですね。

担当者(総務市民局 人事課)

はい。

市長

また一番下からと、これなかなかそういうちょっと、苦笑いされていますけど、若干そこ詮無い仕組みになっていたなというふうに私自身も思いまして、いや、もっとやはり、その間培った経験、いろんな時間の経過とともに成長されておられることでありますから、やっぱりそこはリスペクトして、受け入れていこうということで、これは退職時より上位の職位で採用する場合もつくっていこうということで、これは約束じゃないですよ、これはケースバイケースでありますけど、その間どうお過ごしになられたのかっていうことも見ながら、退職時よりも上位の職員で採用する場合もあるというような形で採用をしていこうということで、この2つのうち、今「ウェルカム区分」というのが今回政令市で初めて、こういう特別枠をつくって、区分をつくって採用していくというものについて、「ウェルカム区分」をつくったのは北九州市が政令市では初めてということになります。行政の実務経験者として経験を培われた方々も、北九州市で何か故あってご縁あって北九州市に来てみたいなという方も即戦力での活躍を期待したいという意味で、新たな風を吹き込んでいただきたいという期待を込めてこういった区分を新設をいたします。私も個人的には、知り合いの知り合いの方が、東京都のある市役所の方が、北九州市役所に入り直したというご縁が、割と近いところにありまして、それは配偶者の方のご事情などもあって、東京都から北九州市に来てみて、それで試験を受けて入ってきたということだったんですけれども、来てみて、やはりものすごい北九州市はまた東京とは違う住みやすさ、子育てのしやすさ、そして人の温かさこういうことに触れてものすごく来てみてよかったっていうようなお話を聞いたこともあります。やはり公務員というのは、なかなか公務員で10年15年20年ってしてくるとそう簡単に民間企業に行きましょうと言われてもなかなか簡単じゃないところはあります。そういった中で、腕に覚えのある公務の世界で、また転職、移りたいんだけどなかなかそれもまた1からかと思うと、躊躇されることもあるんですが、事情に応じてそこは私たちは柔軟にお受け、歓迎をいたしまして、力を発揮していただきたいというふうに思っております。今年、令和7年は、北九州市が選ばれる市役所になっていこうということで、「北九州市役所ES向上元年」、そして「採用試験の弾力化」、これを通じまして、「選ばれる北九州市役所」、そして存分に力が発揮できる北九州市役所への挑戦を進めてまいります。そして最後に補足となりますが、北九州市役所の採用プロモーションイベントとして、市役所職員の仕事を紹介する、「北九州市役所しごとクエスト」、これを2月18日に北九州国際会議場で開催をいたします。資料でお配りさせていただいているというふうに伺っております。私も今あちこち大学にもリクルーティングの講演などにも行くようにしていますけれども、私も登壇し、市役所職員を目指す、関心のある、そういった学生の皆様などに市役所の仕事、そしてその魅力などをお話しさせていただきたいというふうに思っておりますので、ぜひこちらもご注目いただければ幸いに存じます。

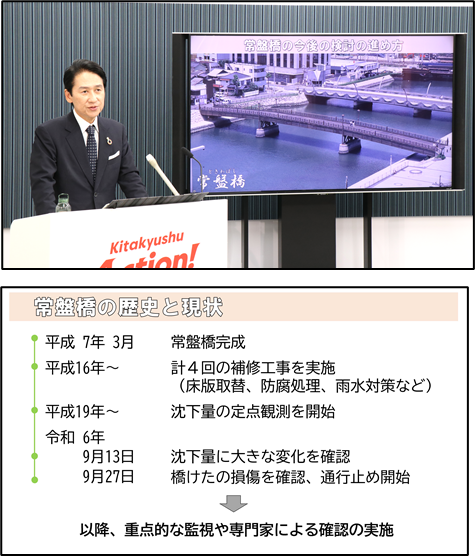

(2)常盤橋の今後の方向性について

市長

そして、発表事項2つ目ですね。ちょっとこれで時間取ってしまったのでスピードアップしますけれども。2つ目は、常盤橋についてです。「常盤橋の今後の検討の進め方について」、発表させていただきます。木の橋である常盤橋、現在は、ご利用者の安全確保のために、通行止めというふうになっております。本日はこの「常盤橋の今後の検討の進め方について」、発表させていただきたいと思います。先週金曜日でしたかね、皆さんもう大体多くの方はお越しになられたと思いますが、そのおさらいも含めてもう一度お話をさせていただきたいと思います。常盤橋なんですけれども、この紫側の川の幅を広げる際に、長崎街道の起点という地理的な条件や歴史性・文化性に配慮をしまして、江戸時代の長崎街道を連想させる木造の歩行者専用の橋として、平成7年3月に、完成をいたしました。平成7年につくったわけでございます。当時、常盤橋をつくる際に、強くて高い耐久性を持つボンゴシ材、西アフリカ産のボンゴシという、外国産の木材が使われています。当時の記録をひも解きますと、当時は50年以上もつというふうに、冊子にも、書籍にも書いてありますけど、50年以上もつということで、ボンゴシ材を採用し、この常盤橋つくったわけでございます。ところが、同じ木材を使用した他の都市の橋が落下する事例が発生をしてきております。例えば愛媛県では、同じようにやっていまして10年も経たないうちに落橋、橋が落ちたという事例もございました。私どもも常盤橋を長く使い続けるということのために、専門家の皆様の意見を踏まえまして、木材の取替や、防腐処理などの補修を4回行うとともに、定期的に橋の沈下量を観測し大切に見守ってまいりました。これは先週もね、これは担当からレクチャーさせていただきました。そうしましたところ、昨年9月に、橋の沈下量に大きな変化が確認をされたということで、安全確保のために、一旦通行止めとさせていただいているところでございます。これは通常そういった危険回避のために一旦通行止めと。それでどういうような状況なのかということを、その後専門家の皆さんによる現地確認、あるいは重点的な監視などを通じて、詳細な調査をこれまで行ってまいりました。そうした中で、次ですね。

市長

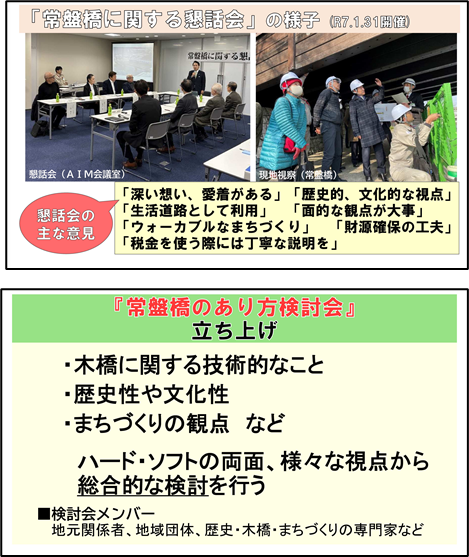

現状の調査状況を共有した上で、常盤橋の今後を考えるに当たりまして、地域の方々の様々なご意見をお伺いさせていただきたいということで、先月31日に懇話会を開催をいたしました。これはご取材いただきましたけれども、地域の方々など実際にみんなで現地を視察したあと、懇話会を開催をさせていただきまして、まずは地域の皆様の率直な思い、これを忌憚なくお話しいただくという機会をつくりました。ここで懇話会におきましては、地域の方々から、「とても深い想いがある」、「まちづくりにとって1番大事なキーワードが常盤橋である」、「歴史と文化が非常に大事なところである」、「常盤橋は生活用の橋としても使っていた」などの思いをお聞かせいただきまして、私自身もその思いをしっかり伺わせていただき、また体感をさせていただきまして、しっかりとそれを受けとめてまいりたいという思いを持ったところでございます。こうした中、専門家の皆様も出席されまして、「地域を面と捉えることが大事なんだ」、「ウォーカブルなまちづくりということがキーワードになりますよ」、「ただ、税金を使うからには市民の理解や丁寧な説明が必要だ」とか、「市民の寄付、クラウドファンディングなど財源確保の工夫が必要なんだ」などなど様々な意見が出まして大変参考となりました。従ってこうしたことで、様々な意見をまず率直にお伺いをしたというような状況にございまして、この今後の進め方、早急に見定めたいということを先週お話をいたしまして、今回、これから議論を本格的に進めていこうということで、今後の「常盤橋のあり方に関する検討会」を立ち上げることといたしたいと考えております。検討会のメンバーにつきましては、これからお願いに回らせて、お願いさせていただきたいと思いますが、地元の方、様々な関係団体、有識者等々の方々に集まっていただきまして、地域の方も、木橋・歴史・文化の専門家、まちづくりに造詣の深い識者によって構成させていただきたいというふうに考えております。メンバーの皆様から、木橋に関する技術的なこと、歴史的な文化性、まちづくりの観点、あるいは取組に向かってどうやってそれを実態的に進めていくべきなのか、そういった広範な議論を総合的に様々な観点からご検討いただく場をつくっていきたいというふうに思います。この検討会の開催時期は、メンバーをお願いをして、調整ができ上がってスケジュール調整ができました後、今年度中には立ち上げ、第1回を開催したいということで、今取組をこれから進めていきたいというふうに思います。先週、この懇話会ございまして、その後のフォローアップということも含めまして、今後検討会を立ち上げまして、検討を進めてまいりますということを、今日はお知らせをいたして説明しました。私からの発表は以上となります。それではどうぞお願いします。今週幹事社は、そうですね。

(3)質疑応答

記者(時事通信)

ありがとうございました。幹事社の時事通信の増野から質問を差し上げます。まず「選ばれる北九州市役所」のほうなんですけれども、こちらの「オフィス空間のリニューアル」なんですが、今回本庁舎3階の1フロアをプロトタイプとしてというお話でしたけれども、今後、他のフロアですとか、あるいは区役所ですとか、広げていくようなお考えというのはおありでしょうか。

市長

そうですね。これも一歩一歩進めていきたいというふうに思いますが、そのスケジュールは様々な諸状況を見ながら、これやっぱりお金も要りますしね、やっぱりこれものすごい数ありますから、役所の部屋も。やっぱり一歩一歩、その状況を見据えながら進めていくということで、ジワジワジワと広げていきたいというふうに思います。これ何年度ぐらいまでにとかそういうのは何かありましたですかね。

担当者(デジタル市役所推進室 DX推進課)

いや、特には。

市長

ないですね。だからこれはちょっと一歩一歩ですね、一歩一歩進んでいくということであります。やはりこれ今もう言うまでもないですけれども、またこれ当然コストもかかることでありますので、それは丁寧に丁寧に1個ずつ進めていくということですね。また価格も変わってくるかもしれませんし、そこは一歩一歩進めていきたいというふうに思います。

記者(時事通信)

ありがとうございます。関連してなんですけれども、改めまして武内市長から、このフロアご覧になって「特にここは変わったな」とか、実感されている変化ですとか印象に残っているところですとか、その辺り率直に伺えればと思うんですが、お願いします。

市長

3階ですよね。「えっ、これが役所?」っていうふうに一瞬思いましたね。それは何か贅沢とか華美とかいうことではなくて、空気がものすごくのびのびした感じになっていると。まず紙が少なくなっていますしね、それに人の配置がもう固定席でここにいます、ドーンッと課長がいて係長がいてドーンドーンッて感じではなくて、「課長さんここにいたの?」みたいな、「ここに座っているんですね」みたいな、割とフラットな印象があるのと、やっぱり紙がないっていうことだけでこれだけ、何と言いますか、いわゆる風通しがいい、コミュニケーションしやすそうっていうのは感じましたね。あと職員の皆さんが割と晴れやかな顔をしていたように私には見えましたね。やっぱり場の持つ力って強いですよね、やはり。御社も替えられました?何か。

記者(時事通信)

やっていないです。

市長

そうですか。じゃあぜひ御社も替えていただく日を個人的には本当に願っておりますけれども、やはりそういうもので。やっぱり職員の皆さん、何かみんなに聞いても「嬉しい、これで仕事しやすくなりました」、あとチーム力が、「チームでコミュニケーション取りやすくなりました」みたいな声も聞けたので、それもいいことかなというふうに思います。

記者(時事通信)

ありがとうございました。幹事社からは以上です。

市長

はいどうぞ、中野さん。

記者(KBC九州朝日放送)

KBCの中野です。発表案件2件についてそれぞれ伺いたいんですけれども、まず職員満足度の件で、この職員満足度っていうのが何か数値的な検証、あるいは定性的なものも含めた検証であったりとか、今どういう状態にあってこれをこれぐらいに持っていきたいという数値目標的なものがあれば教えてください。

市長

そうですね。これが、まず「職員満足度」と一口に言っても、その測り方や、どういう要素で測るかっていうのは、これは、様々それを、サービス提供されている事業者ももう世の中にいっぱいありますし、会社によってそれぞれの測り方というのがありますので、画一的なもの、何か絶対的な水準があるわけではないんですが、北九州市においてはこの職員満足度というものに対して正面からしっかりとそれを計測し、それを経年で定点評価しているということが、今まではなかったということですよね。なので、なかったのでやっぱりそれはちゃんとやらないと、今もうまさに中野さんおっしゃるように、測りようがないのでちゃんとまず測って、それが今後どう推移していくかっていうのを時間軸で見ていこうということで、今年の1月でしたね。

担当者(総務市民局 人事課)

1月に。

市長

1月に、初めて「エンゲージメント調査」というものを試行調査してみるということになっております。従ってお答えといたしましては、今までは測ってきてなかったのでこれから測ってそれを見ていこうという段階です。

記者(KBC九州朝日放送)

それは業者の、その民間企業のサービスを使ってっていうこと。

市長

もちろんもちろん。それは手製のアンケート取ってとかじゃなくて、やっぱりそれはノウハウのあるところのお力でということになります。ただ、それもまずは試行してみてということですね。

記者(KBC九州朝日放送)

その関連で、現状、市長の目から見て、この職員満足度をどう定義するかにもよりますけど、そういう市職員の皆さんのESが、どういう感じがっていうのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。

市長

そうですね。これもちろん何%とか言うことはできませんけれども、やはり行政に対するプレッシャーやリクエスト、ニーズっていうのはもう雪だるま式に増えているという認識があります。やはり職員アンケートなどいろんなお声を聞く中でも、やはり様々な中で、やっぱりだんだんだんだん何て言いますか、年々業務が多様化・複雑化していく中で業務量が増えていく、しかも採用者が定員満たさないという状況の中で、業務の負荷が増えてきているというお声もやはり聞こえますし、それは感じております。あと1つ大事なことは、その職員の皆さんがご自身の成長実感とか、この市役所という舞台において自分らしさを発揮して成長できるというような環境、これはまだまだ相当伸びしろがあるな、そこはまだまだ相当程度努力しなきゃいかんなというふうに思っています。なので、満足度が何%とか、上か中か下かってこれなかなか言いづらいですけれども、相当にまだ努力する余地があると思っています。というのも私自身の経験として、私かつて中央省庁にいまして、中央省庁も今もう国会対応とかそういうもので、もう深夜残業が平常化して、もうとてつもなく受験者が減ってきてしまっているっていう状況に国もなっていますけれども、私はそこも経験しまして、あと企業も行きましたし、外資系企業も行きましたけど、別世界のようにその職員満足度とか育成とか、何て言いますか、その方のキャリア支援とかもう全然、別世界のように違う。これは一概に、行政が悪くて遅れていて民間が進んでいると言ってしまうとちょっと、それはそれぞれの仕事の形っていうのがあるので難しいところはあるんですが、私自身がそういうことを経験してきたこともあるので、相当やれることはあるぞというふうには思っていますので、これからまだまだ、まだまだ伸びしろ十分、やる余地が十分あるという危機感を強く持っているというような状況ですね。

記者(KBC九州朝日放送)

ありがとうございます。それから常盤橋の件なんですけれども、「今後のあり方を検討」という表現について、具体的には、例えばもう解体であったりとか、別の強度の高い素材の橋への架け替えも含めた検討というような表現でいいんでしょうか。

市長

そうですね。これはやはり何か予断を持ってやっていくということではなくて、先日お伺いしました懇話会における様々な地元の皆様の思いの強さという、これはしっかり受け止めつつ、今後のあり方というのを地元の方、有識者の方含めて、様々な選択肢、方向性というものを念頭に置きながら検討を進めていくということが大事だろうと思います。

記者(KBC九州朝日放送)

つまりそれは架け替えるとか解体するとか、そういったことも含めてっていうことですね。

市長

もちろんです。それは様々な選択肢、方向性ということに予断を持たず議論をしていただきたいなというふうに思います。ただ懇話会もしっかりやりましたので、そこの思いというのもしっかり踏まえながらやっていくということが必要かなというふうに思います。

記者(KBC九州朝日放送)

それと、早急に検討を進めていくっていうお話ありましたけれども、具体的にいつ頃までに方向性を示すとか結論を出すとかっていう予定はありますか。

市長

そうですね。スケジュールなんですけれども、今年度中に検討会立ち上げということはさっきお伝えをいたしましたが、他方でそんなに悠長な話しでは決してありません。やはり先ほどお話ししました、他の都市では同じ素材を使って、もう10年も経たないうちに落橋したケースもある。私どもの、北九州市の常盤橋も去年の9月にちょっと大きな変異、状況の変化がちょっと見られてきているという状況もありますので、ちょっと「何月」ということは今ここで申し上げるまで熟しておりませんけれども、できる限りピッチを上げて方向性を見定めていく、そして方針を検討会で出していくということは必要だろうという認識です。

記者(KBC九州朝日放送)

ありがとうございます。

市長

はいどうぞ。

記者(TNCテレビ西日本)

TNCの富﨑です。常盤橋の関連でちょっと追加のお伺いで、現在通行止めになっていますですよね。現場拝見して桁にちょっとひび入っていたりしたんですが、これはもう当面は通行止めのままという感じになってしまうのかっていうのと、あとは愛媛県で落橋した事例があったとおっしゃいましたが、市長どういった感じで落ちたかっていうご報告とか受けていらっしゃるでしょうか。

市長

通行止めにつきましては先日見ていただきましたように、ひびが入ったり落ちたりとか壊れたりしているので、これを、全くそのまま通行止めを解除するということは当然ありませんので。ただ、そのあとどういうふうにやっていくのか、どういうふうにこれをしていくのか、それは検討会の中で議論していって方向性を定めていきたいというふうに思います。愛媛の落橋の話につきましては、ちょっと詳細、何か技術的にどういう様子で落ちていったのかということは、もしご説明できるようでしたらどうぞ。

担当者(都市整備局 道路維持課)

都市整備局道路維持課です。

市長

はい、どうぞ。

担当者(都市整備局 道路維持課)

都市整備局道路維持課で長寿命化担当課長しております楠根と申します。愛媛県の事例でございますけれども、公園にある同じ材料のボンゴシ材を使った橋梁が落橋したということですけれども、落橋はちょっと異変がどうも当時あったようでして、すぐ通行止めの処置をいたして、その翌日に「面外」と言いましてトラス橋なんですけど、トラス橋が河川側に傾いて落橋する、写真を見る限り形的には折れているような感じで落橋したという事例がございます。以上でございます。

記者(TNCテレビ西日本)

分かりました。ありがとうございます。あの橋なかなか、ボンゴシ材で昔つくって相当お金もかかったりはしていて、補修が結構お金がかかるということであれば、架け替えたりとか、先ほどおっしゃったようにそれこそ総合的に見ると。ひょっとすると上下流ともに近いところに橋があるので、ちょっとこれなくてもいいんじゃないかみたいなところまで含めた総合的な判断ということになるのでしょうか。

市長

現時点では検討会でしっかり議論していただくということで予断を持たずにやっていくことが大事だというふうに考えております。そうした中で様々な観点、もちろんこの技術的な問題、そしてその地域の皆様の思い、そしてこれをもし何か違う形にしていく、あるいはコストをかけてやっていくかっていう場合はどういうような方法があるか、こういったことをやっていく、考えていくということで、そこはフラットに議論をしていっていただきたいと思います。ただやはり他方で、しっかりやっぱり地元の皆様、先日の懇話会でも示された地域の皆様の思いというのもしっかりと受け止めながら検討を進めていくということが大事だろうというふうに思います。

担当者(市長公室 報道課)

他、ご質問ございませんか。よろしいですか。ご質問なければ以上で市長定例会見を終了いたします。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。