|

コメント項目 |

なし |

月日:2024年1月30日 |

|---|---|---|

| 発表項目 | ||

| 出席者 | 北九州市長 |

20.令和7年(2025年)1月30日北九州市長定例記者会見

【発表案件】

(1)令和6年度「おいしい給食大作戦(第3弾)」

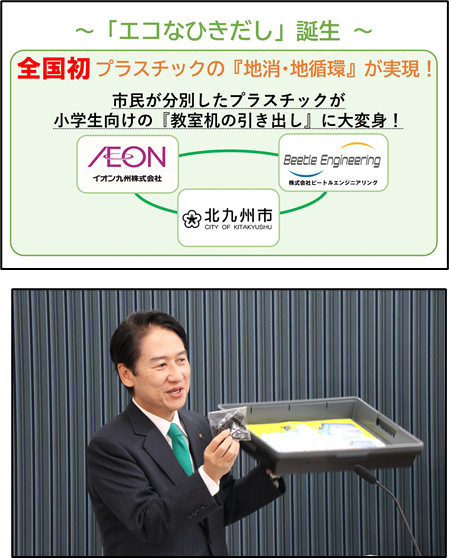

(2)プラスチックの『地消・地循環』が実現

会見の動画(YouTube)

会見録

(1)令和6年度「おいしい給食大作戦(第3弾)」

市長

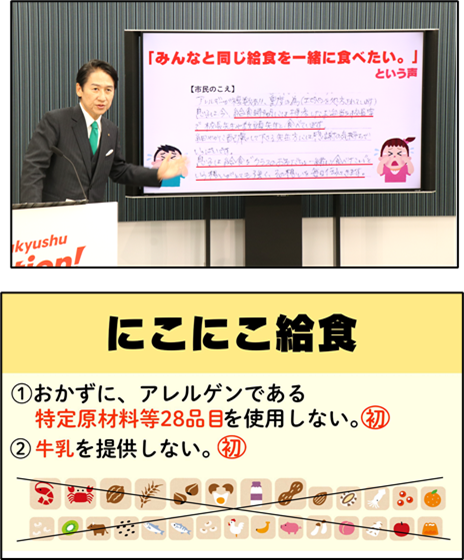

皆さんおはようございます。定例会見始めさせていただきたいと思います。それではまずこちらですね、今日は発表案件が2つということで。じゃあまず「おいしい給食大作戦(第3弾)」発表させていただきたいと思います。学校給食の魅力の向上のために、今年度から「おいしい給食大作戦」というのを展開をし、積極的に新たなメニューを提供してまいりました。今回の第3弾は「こどもの思いが市政を動かす」ということです。1つは「にこにこ給食」アレルギーを気にしなくていい新メニューの開発、そして2つ目は中学生が発案した「みそ汁レシピ」の発表でございます。それではまず1つ目なんですが、こちら。これですね、事の始まりの1つはこういうお手紙でございました。市民の方からのお声、これはもちろんお子さんの思いを踏まえた親御さんからのお手紙でございました。「みんなと同じ給食を一緒に食べたい。」、こういう切実な思いがあります。アレルギーがありまして、そしてそのために給食時間には持参したお弁当を校長室で校長先生らと食べていますというお声が届きました。そして息子は「給食をクラスのお友達と一緒に食べたい」という思いがとても強い、その思いをぜひ、もう毎日伝えてきますと、そのお子さんが「アレルギーで他の子と一緒に食べられないのが寂しい」と、「一緒に食べたい」っていうふうにお子さんがずっとおっしゃっているという、こういうお手紙をいただきました。実際データを見てみますと、北九州市の公立学校における食物アレルギーなどで対応を要する児童の皆様は2,758人いらっしゃいます。これらの児童生徒は、おかずを一部食べられなかったり、家からお弁当を持参しなければならない。こういう状況にございます。こうしたお声、状況に何とか応えたいということで、今回「にこにこ給食」というのを実施します。1つは、おかずに、アレルゲンである特定原材料などの28品目を使用しない、初めてのことです。そして牛乳を提供しない。これも初めてのことであります。このお子さんたちのお声、そういったものを1つきっかけにしながら、初めての試みとして、この「にこにこ給食」を実施をしたいというふうに思います。具体的には、アレルギーフリーの新献立「魚と豆の甘辛和え」というものを準備をいたします。こどもに大人気のメニュー「魚(ホキ)と大豆のみそがらめ」というのが大人気のメニューとしてあるわけですけれども、ここをベースにしながら、カルシウムを補うためにいりこを加える。小麦粉を米の粉に変えていく。あるいは豆(大豆)をひよこ豆に変えていくというようなことで、アレルギーのおそれをどんどん避けていくということによりまして、ご飯と魚と豆の甘辛和え、そして、すまし汁、焼きのり、みかんジュース、こういった形での献立を準備することにいたしました。このメニューを開発するにあたりましては、教育委員会のスタッフ総勢約20名がメニュー開発に挑んでまいりました。その過程ではどうしてもやはり給食という制約がある中で、栄養摂取基準に配慮した食材選び、これも当然必要なことです。他方でコストは上げるわけにもいきませんから、給食費の範囲の中に収まるよう食材価格を考慮もいたしました。また何よりもお子さんたちが喜んでくださる趣味嗜好にも合わせるということがあって非常に苦労したというふうにも担当者から聞いております。ただ、こういったことで新しいメニュー、この「にこにこ給食」ということで、1人でも多くのお子さんが、一緒にみんなで給食を楽しめる、そういう日をしっかりとつくりたい、そういう思いから行うことにしました。ほぼ全員、2,678人のお子さんが一緒に給食を食べられる見込みとなっております。2月の17日と18日に地区を分けて提供することにいたしております。これですね、ちょうどアレルギー週間に合わせて実施することで、こういったきっかけで、またアレルギーに対する知識、あるいは啓発というものも普及していきたいというふうな思いでございます。まさに冒頭にありました、お手紙をくださった保護者さん、お子さんたちの思いに応えられるような1日になれば、そして多くのお子さんたちが同じメニューで一緒に給食を食べられる、そういう思い出に残る、思い出になるような1日にしていただきたいというふうに心から願っております。これが1つ目です。

市長

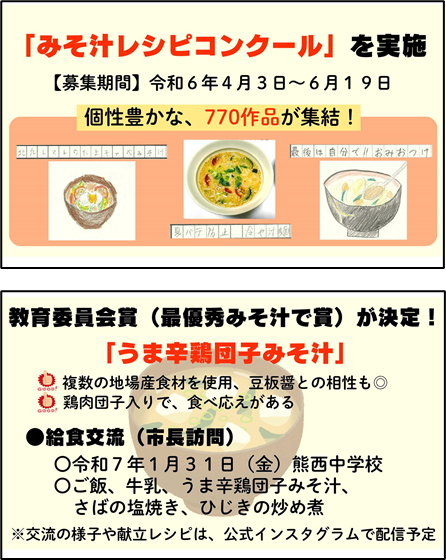

2つ目です。これが、第2弾においても発表はしておりましたが、地場食材を使用した「みそ汁レシピコンクール」が実施をされ、最優秀賞を受賞したレシピが給食に登場をいたします。きっかけは、2023年度の「北九州ドリームサミット」で中学生の皆さんから提案がありました。若い世代に北九州市の魅力を発信したい、若者の多くが活用するSNSを活用して何かやれないか、こういったことが「ドリームサミット」で提案がありまして、中学生の皆さんからこういう意見が出ました。「そうだ!SNSを活用した中学生味噌汁大作戦をしよう!」ということ、そして「中学生に、地場産食材を使った味噌汁レシピを募集しよう!」それから「最優秀みそ汁で賞に選ばれたレシピは、市長にSNSで発信してもらおう!」という、こういうようなお話、発案がありまして、これでプロジェクトがスタートしたわけでございます。そして、この発想をもとに「みそ汁レシピコンクール」が行われまして、何と、個性豊かな770の作品が集まりました。これ見ていただくと「北九トマトのたまキャベみそ汁」とか「夏バテ防止の冷や汁麺」とか、いろんな770、こういった応募がありまして、本当に多くの皆さん、やはり中学生の皆さんの発想の豊かさ、自由な発想で様々な提案をいただいた、こういう「みそ汁レシピコンクール」というものが行われました。そして今回、厳正なる審査の結果、「最優秀みそ汁で賞」ということで「うま辛鶏団子みそ汁」というものが最高賞、最優秀賞に選ばれました。ここで、本当に名前からしておいしそうではあるんですが、複数の地場産食材を使用して豆板醤との相性も非常にいい。鶏肉団子入りで、食べ応えがあるというようなことが高く評価されたようでございます。他にも、受賞には至らなかったですけれども、半熟卵をあと乗せでいただくお味噌汁、冷製のお味噌汁、最後に味噌を自分で溶いて完成させるお味噌汁等々、中学生の皆さんの様々な意見、あるいはアイデアで、こういった味噌汁のアイデアが寄せられたということでございます。そして明日ですね、明日1月31日金曜日、この最優秀賞を獲られた中学生さんのいらっしゃる熊西中学校で給食交流を行います。私もお伺いをいたします。実際にこのメニューを私もいただきたいというふうに思っております。生徒さんと一緒に給食をいただきながら、レシピを考案した際の苦労話などを伺ってみたいということであります。このコンクールの実施を提案した生徒さんからのメッセージもいただけるというふうに聞いておりまして、とても楽しみにしております。ぜひ皆さんにも取材をお願いしたいというふうに思います。それで、これ一例なんですが、「レシピコンクール応募用紙」っていうのがあるんですけどね、あとでご関心ある方は見ていただきたいんですが、こういうふうにして応募を募ったんですね。みそ汁、「こんなみそ汁で絵を描いてこんなの」って応募されただけじゃなくて、これは非常にやっぱり精密にできていて「何を何グラム、何を何グラム」と全部こういうふうに具材を計算してアレンジしていただき、そしてこのレシピですね、この手順。「こういう手順でつくってください、それでこれは何分後です」というところまで全て学生さんが考えているという、本当に実現可能性というか、どういうふうにつくるんだということもきっちりお子さんが、学生さんが考えられたというところでございます。そしてこのおすすめポイントなども書いて絵も描いて、こういう形で770集まってきたというようなことでございます。今回本当に素晴らしいレシピ、完成したということで、この献立提供時の様子とか献立のレシピ、これは教育委員会の学校給食公式インスタグラムでも配信するということでございます。また、この中学生の皆さんの思いのとおり、SNSを通じて北九州市の学校給食、市内市外に関わらず多くの方に知っていただけたらというふうに思いますので、ぜひ明日またありますけれどもご取材お願いできればというふうに思います。「おいしい給食大作戦(第3弾)」でありました。

(2)プラスチックの『地消・地循環』が実現

市長

さて、次なんですけども、こちらです。木下さん、これは何ですか。

記者(日経新聞)

引き出しです。

市長

引き出しです。これ何でつくられていると思いますか。

記者(日経新聞)

答えを貰っているので。

市長

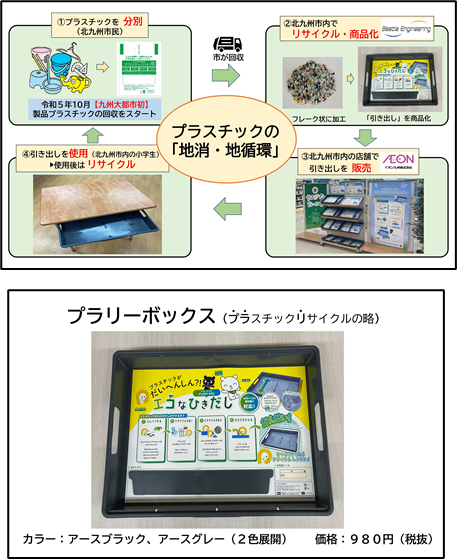

そうですね。そうです、答え貰っているね。そうですね、そうでした。これは実はこういうものからできています。そしてさらにこれは何からできているかと言うと、こういうプラスチックの破片、あるいはプラスチックごみからできております。このプラスチックごみがこういった引き出しに生まれ変わっている、こういう取組を発表させていただきたいというふうに思います。これは「プラリーボックス」と言われておりますけれども、今日は市民の皆様が分別いただいているプラスチックごみが市民生活の身近なものに生まれ変わるという「地消・地循環」を実現した取組を発表いたします。全国初「エコなひきだし」プラスチックの「地消・地循環」が実現をいたします。北九州市はもちろんリサイクル、それからサーキュラーエコノミーのまちでありますけれども、「エコなひきだし」を今回開発することになりました。「地消・地循環」ですね、地元で消費し地元で循環するということで、これは北九州市環境審議会の浅野名誉教授の命名ですかね、でしたね。北九州環境審議会の会長の浅野福岡大学名誉教授が命名されたものです。「地消・地循環」ということで、市民の皆さんが分別したプラスチックが「教室机の引き出し」に大変身するという話でありまして、北九州市のリサイクルがさらに一歩前に進んでいく大きなきっかけになるというふうに考えております。2月1日から商品化し、発売をされてまいります。販売を担当する「イオン九州」様、そして商品化を担当する「ビートルエンジニアリング」様、こういったところと協議を重ねまして、このような形で実現することになりました。北九州市のリサイクルを目的とした分別収集については、政令市初として平成5年に開始したかん・びん分別収集からスタートをし、現在14分別となっておりまして、収集されたものはそれぞれリサイクルをされております。ただ、このリサイクルされたものというのは道路の舗装に使われたりとか、市民生活、日常生活品にリサイクルされるというよりも、どちらかと言うと「BtoB」と言いますか、その素材として活用されて、そういうような形が多かったんですね。令和5年度10月には、カップ麺の容器や卵パックなどの容器包装プラスチックの回収に加え、バケツや歯ブラシなど、いわゆる製品プラスチックも回収対象に追加しましたと。これまで国のルールに従ってきたんですが、昨年3月に北九州市独自のリサイクルが国に認定をされたことを受けまして今回の取組に繋げたところであります。

市長

これ見ていただきますと、令和5年10月に九州の大都市で初めて製品プラスチックの回収をスタートをいたしました。洗面器だとかバケツとかハンガーとか、こういったものがプラスチックで分別をされる、それが北九州市内で今回リサイクル・商品化をされます。フレーク状になっています。これが先ほどのこれからこれになっていって、そして引き出しになっていくということであります。この引き出しが北九州市内の店舗で販売をされます。これが使われるようになります。そしてまた使用後はこれが回収されてリサイクルになります。こうやってグルグルグルグル地元で消費され地元で循環する、これが非常に大きな新しい一歩となるということでございまして、全国初めてのプラスチックの「地消・地循環」を実現するものとなります。商品名は「プラリーボックス」、プラスチックリサイクルの略で「プラリーボックス」で、カラーはアースブラックとアースグレーの2色となっておりまして、素材は市民の皆様が分別したプラスチックの仕様です。価格は税抜980円というふうになっております。商品化にあたりましては、各事業者様におかれましても、子どもたちにリサイクルを実感してもらえるような商品をつくりたいという熱い思いがありまして、いくつか検討する中で、実感していただくという意味でこの引き出しにしようということで決定をしまして、その商品開発をされてきたというご苦労があったというふうに伺っております。さて、具体的に2月1日から「イオン九州」様の5店舗で販売を開始します。販売開始に伴いまして、イオン八幡東店で、商品提示に加えまして「ていたん」と「ブラックていたん」によるチラシ配布も実施をいたします。分別したプラスチックが身近な商品に生まれ変わることを市民の皆さんに幅広く発信をして、お子さんたちにも「こういうふうにしてできていくんだ」ということを理解をしていただいて、このマスコットキャラクターとともに、そういった学びの時間にしていただきたいと思います。また、ご購入いただいた方にはマスコットキャラクター「ていたん」のノートもプレゼントされるということになっております。「地消・地循環」、これは私たち北九州市が提唱するコンセプトとなります。お子さんたちも巻き込んで、お子さんたちと一緒になりながら、身近なプラスチック製品がまた身近な引き出しに変わっていく、プラスチック製品が変わっていくという、こういう循環のサイクルを北九州市から発信をしていきたいと思います。返す返すも今回の取組は、プラスチックの分別に協力をしていただいております北九州市の市民環境力、市内の企業が培ってきた高い技術力、さらに環境に配慮した商品を広げたいという企業の思い、この3つが一体となって実現したものでございます。北九州市の持っている環境に関するポテンシャルがまた1つ形になりました。本当にご尽力をいただきました関係者の皆様、企業の皆様には心より御礼を申し上げたいと思います。「イオン九州」様、「ビートルエンジニアリング」様には、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げたいと存じます。以上、プラスチックの「地消・地循環」、「エコなひきだし、プラリーボックス」のご紹介でありました。以上、今日はお子さんに関するものが何か多かった感じもしますけれども、2点発表をさせていただきました。

(3)質疑応答

市長

それでは質問を承りたいと思います。

記者(時事通信)

ありがとうございました。幹事社の時事通信から質問を差し上げます。まず給食のほうなんですけれども、今回ご紹介いただきました、親御さんからのお手紙がきっかけだったですかね。ということですけれども、「みんなと同じ給食を一緒に楽しく食べたい。」というところですが、今回こういった意見とかリクエストに応えたメニューの立案っていうのは初めてになったんでしょうかね。

市長

今回のような「アレルギーについて」ということでということですかね。

記者(時事通信)

ごめんなさい。第1弾、第2弾もございましたが、これらは主に市側から発案というか、考えられたものなのかなと思ったんですけれども、こういったお手紙とか意見を受けてというのは初めての試みになるんですかね。

市長

そうですね。こういった、もちろんアレルギーに対して何かメニュー開発したいなという問題意識は当然行政としてずっと持ってはいましたけれども、こういったお手紙を受けて、「さあ、じゃあ具体的にやっていこう」ということで動き出したという意味からすると初めてのことであります。もちろん給食全般において、給食のメニューを考える際にお子さんのお声とか保護者さんのお声を、フィードバックをいただいて、それを参考にメニューの検討に用いると、これは普通のことであります。それは、いつも声は伺っておりますけれども、こういった1通のお手紙、これが1つやはり大きな推進力、私たちも検討しなきゃなと思っていたところにグッとまた後押しをしてくれたというようなものでございます。

記者(時事通信)

ありがとうございます。そのようなお手紙ですとか意見、リクエストみたいなものというのは他にもいろいろ入ってきているような感じですかね。

市長

給食に関してですか。

記者(時事通信)

はい、給食に関して。いかがですか。

市長

それはどうでしょう、はい。

担当者(教育委員会 学校保健課)

教育委員会学校保健課長の中山でございます。今回お手紙という話でしたが、それ以外にも直接お電話であったりとか、あるいは直接学校のほうにご要望いただいたりとかいうことで、いろんなタイミングで保護者の方や子どもさん方からご要望というのはいただいておりました。以上でございます。

市長

アレルギーというのはね、本当にやっぱりすごく、当然ながら神経質にならざるを得ないところで、やっぱり2,700、2,800、3,000人近いお子さんが実際にやっぱりそこでご一緒に給食を楽しめないと、こういった切実な思いはたくさんあられたというふうに思います。

記者(時事通信)

ありがとうございました。

市長

そういう意味から言うと、この1通で急にというわけではなく、いろんな声も今まであったので、それはしっかり受けとめていたということでもありますよね。

記者(時事通信)

ありがとうございます。ちょっと変わりまして「プラリーボックス」のほうなんですけれども、この一連の流れの中で市としての役割と言いますか、まず回収するとところで、素材となるこのプラごみの原料ですかね、これを提供すると。市としてはこの最初の回収と提供というところまでになるんですかね。

担当者(環境局 循環社会推進課)

環境局循環社会推進課長の稲田と申します。市のほうといたしましては、まず令和5年にこの製品プラスチックのほうの回収を行ったというところがきっかけとなっております。こちらのほうを回収を行いまして、そのあと再商品化をするという計画を立てまして、これが認定を受けて、それで今回この再商品化、引き出しのほうに再商品化されるというふうな流れになっております。以上です。

記者(時事通信)

ありがとうございました。幹事社からは以上になります。

市長

はい、ありがとうございます。では他にどうぞ。はい富﨑さん。

記者(TNCテレビ西日本)

まずは給食のほうの味噌汁に関してなんですけれども、これすごく応募がたくさんあって、その審査には市長も当たられたということになられるのか。

市長

これは、私は当たってないですね。審査、プロセスをじゃあどうぞ。

担当者(教育委員会 学校保健課)

学校保健課でございます。今回の選定にあたりましては、一次審査、二次審査という2段階の審査を行っております。一次審査は書類審査、その後、二次審査では教育委員会、あるいは関係団体、「JA北九州」様などにもご参加いただきまして、二次審査を行い、この最優秀作品を選定させていただいたところでございます。以上でございます。

記者(TNCテレビ西日本)

市長がお詳しいから審査に当たったのかなと思って。

市長

味噌汁バイアスがかかるとよくない。私は栄養とかそういったところは素人でございますので、それはプロの方に選んでいただきました。

記者(TNCテレビ西日本)

はい、分かりました。もう1点給食で、アレルギーのほうなんですけれども、結構その親御さんからのご要望とかも多かったということで、今回そうやって大々的になさるんですが、今後もこれは続いていくというふうなお考えでいらっしゃるんでしょうか。

市長

「にこにこ給食」ということですね。

記者(TNCテレビ西日本)

そうです。

市長

これはやはり本当に隘路を行くようなところがあって、使う製品、使う食品、そしてコストの制約、あるいは栄養の基準など、非常に様々な制約条件の中で隘路を行くようなものでありますので、これがもう本当に頻繁に毎日そうなっていくというようなことでは、それはかなりハードルが高いということで、まずは一歩一歩やっていくということで、この頻度はどういうふうにしていくのかというところについても、今後1回やってみてその反応なども得ながら考えていきたいというふうに思います。なので、これがバッと始まって「毎月これをやる」とかっていうところまではちょっとまだ一気にはいかないですね。そこは現実的に。ただ、まず1回これチャレンジをしてみて、そのあとも、少しでもそういった機会を増やしていくような努力、これはしていきたいと思います。

市長

宮原さんどうぞ。

記者(FBS福岡放送)

FBS宮原です。このプラスチックの引き出しのほうなんですけれども、まずこの引き出しは購入するっていうことで、学校で支給するとかではなくて購入するという理解でよろしいんですよね。

市長

そうですね、980円で買っていただくと。

記者(FBS福岡放送)

何か例えば今年4月に入学する子たちは、どこかしらで自分で引き出しを購入する、その選択肢の1つになってほしいっていうことですかね。

市長

そうですね。

記者(FBS福岡放送)

大体どれぐらいの個数を販売する計画でしょうか。

担当者(環境局 循環社会推進課)

循環社会推進課長です。初回の生産数のほうが1,000個、事業者様のほうが用意しておりまして、そちらのほうを今後販売していくという流れになっております。ちなみに先ほどの引き出しにつきましては、各小学生のほうがご自身で、実際にご家庭のほうで購入されて、それを学校のほうに持っていくというふうなのが北九州のほうの流れになっています。以上です。

記者(FBS福岡放送)

分かりました。ありがとうございます。それと、市内で発生したごみを市内でリサイクルっていうのが初っていうことだと思うんですけど、例えば市外のプラスチックを使って市内で生産するとかはあったんですかね、逆も然り。市内で発生したプラスチックが市外で製品化されるとか、こういうのはあるんだけど市外のじゃないよっていう。

担当者(環境局 循環社会推進課)

そうですね。基本、今回は私ども市内で集めたごみっていうところでそれを処理をしておりますので、それまでも市内で集めたプラスチックにつきましては処理をしておりましたが、今回全国初というのが市内で発生したプラスチックを市内で回収して、それがまた市内のほうで商品化されて、販売ルートに乗って市民の元に帰るっていう、全て市内で循環する、それが物流にも乗っているっていうところが完結しているというのが全国初になります。

記者(FBS福岡放送)

それを市内で完結することのメリットって何ですか。

担当者(環境局 循環社会推進課)

リサイクルにおきましては市内で完結する。実際に発生したごみを市外へ運んだり、または国外に運ぶことで、その分過大なエネルギーがかかったりコストがかかったり、それに関してのCO2が発生したりということがありますので、できるだけ小さく循環するというのが重要と考えております。

記者(FBS福岡放送)

運送によるデメリットが減らすことができるっていうことですかね。

担当者(環境局 循環社会推進課)

そうですね。

記者(FBS福岡放送)

何かスケールメリットは減りそうな気はするんですけど。

担当者(環境局 循環社会推進課)

そうですね。なので、北九州のほうはそういう、実際にリサイクルに取り組んでいる事業者様が多くありますので、それが北九州市内だから完結できたと思います。以上です。

市長

だからごみを発生する自治体があったり、それを持ち出してどこかに持っていくとかいうんじゃなくて、やっぱり自分の地域の中でグルグル回すということが、やはりこのリサイクル、あるいはエコな観点からあるべき、ありたい姿だという考え方がまず根本にあるということですね。ですから、まさに「地消・地循環」ということが1つ大きなチャレンジになるというふうに思います。

記者(FBS福岡放送)

ありがとうございます。

市長

はい、岳田さんどうぞ。

記者(TVQ九州放送)

TVQ岳田です。すみません、発表案件以外になってしまうんですけれども、昨日警察庁が発表した小中高生の自殺が過去最多っていうところで、まず受け止めと、あと、市として今までいろいろ対策してきたと思われるんですけれども、今後こんなことをさらにしたいみたいなことがあれば教えてください。

市長

そうですね。まず昨日発表されたデータでは小中高生の自殺が過去最多の527人、2024年ですね。というふうに記事に出ておりますけども、やはり無限の希望とか未来への希望を持っているのが若者の特権だと思います。そうした意味で、小中高生の多く、これだけの人数が命を自ら絶っているということは大変心が痛むし、やはりこの日本の、今の世の中のあり方として非常に大きな問題だというふうに考えています。これ他方で何か、全体の自殺者数はこれまで調査以降2番目に少ないということで、全体はものすごく減っているのに小中高生が増えているということは、また非常に大きな問題として考えていく必要があるというふうに考えています。これまで、もちろん北九州市としましても小中高生を対象としたこの予防教育、こういったものをやってきたり、あるいはゲートキーパーですね、悩んでいる方に気付き、声をかけて相談に応じるという、このゲートキーパーの養成に取り組んできたところであります。こういった取組をしっかり着実にしていくと。さらに今後、これからやはりこの自殺の問題っていうのはどこかのセクションに閉じた問題ではないので、今後さらにこの庁内の組織横断的にしっかりとしたチームをつくり、連携をして、子どもの自殺対策の強化、ここに取り組んでいきたいというふうに考えています。

記者(TVQ九州放送)

ありがとうございます。

市長

はいどうぞ。

記者(KBC九州朝日放送)

KBCの中野です。発表外の件なんですけれども、一昨日千葉県(正しくは、埼玉県)で発生した道路の陥没事故を受けて、全国の下水道管理者に対して「下水道の緊急点検をするように」ということが国交省から要請があったようですけれども、北九州市で該当するものがあるのか、また今後どういった対応をしていくのかということについてお願いします。

市長

はい、分かりました。本当にこの埼玉県の道路陥没の事故、これは本当に多くの皆様の関心を集め、そしてまた我がまちはどうなのかということで、ご心配・ご不安を持たれている方も少なからずおられるというふうに思います。今、中野さんおっしゃったように、昨日国土交通省水管理・国土保全局下水道事業課から都道府県や政令市など宛に下水道管路施設に対する緊急点検の要請がございました。これは一定の基準がございますけれども、主に都道府県が管理する流域下水道、雨天時の1日最大処理量が30万m3以上の大規模処理場に接続する口径2メートル以上の下水道管というふうになっております、対象。これに関して北九州市内に該当する下水道はないというような状況になっております。ただ、北九州市もこれまで国の維持修繕基準に基づいて、5年に一度程度の点検を行うことが義務付けられておりますので、しっかり計画的に点検をしてきました。ただやはり今回こういう、今般こういった事象を見まして、やっぱりしっかりとした問題意識を持って当たらなければなりません。物事に絶対はございませんが、やはり市民の安全・安心を守っていくためには、去年の5月に公共インフラの緊急一斉点検を行いました。さらにこれに加えて、新技術の導入なども含めまして、こういったリスクを限りなくゼロにできるように私たちも点検、維持管理に全力を尽くしていきたいと考えています。

記者(KBC九州朝日放送)

ありがとうございます。何か直近で緊急で該当するようなものはないということなので、直近で何か動くということも今のところ予定はないということですね。

市長

今回の国交省の緊急点検というものの該当事案というものはありません。なので、これに対応する形での動きはなしということでございますが、北九州市は昨年の5月に公共インフラの緊急一斉点検というのを行いまして、あの学校の老朽化の事故などを受けましてですね。なので、去年一番この危険性のありそうな部分について、約60キロメートルですかね。その部分について点検調査を昨年やったところでもありますし、今後もやはり計画的にしっかりやっていくと同時に、新技術の導入など、こういったことも組み合わせて、こういったリスクが限りなくゼロになるようにしっかりと点検・維持・補修をやっていきたいというふうに思います。

記者(KBC九州朝日放送)

すみません、念のため確認なんですけど60キロメートルっていうのは下水管についてですか。

市長

そうです、下水管ですね。下水管60キロメートルですね。

記者(KBC九州朝日放送)

ありがとうございます。

市長

はい、木下さん。

記者(日経新聞)

日経新聞の木下です。来週月曜日に東京で企業誘致フォーラムを開く予定になっています。どういうことを訴えるんでしょうか。また、どういった成果を期待されているんでしょうか。

市長

そうですね。来週東京で企業誘致セミナー、「稼げるまち」セミナーという、去年に続いてということになります。今どんどん企業誘致が順調に進んでいる北九州市の勢いをさらに大きく強くしていきたいということで今年も開催をします。お伝えしたいことは、何よりも今北九州市がどんどん前に進んで、新しい動き、そして企業の集積が進んでいるということ。そして2つ目が、それの理由となっているポテンシャル、人材の輩出量、技術の集積、それから災害に強い様々なインフラが整っている、こういった北九州市のポテンシャルを最大限お伝えしたい。3点目は、やはりこれから注力していく分野、次世代自動車、半導体、様々な産業分野についての私たちの思い、取組、姿勢、こういったところ。また併せて、それに伴う支援策などのご紹介、こういったことも行いたいと思います。またその過程で、今回はゲストも非常に、今回はっていうか、今回も非常に注目を集めるゲストが、豪華なゲストが揃っておりますので、そういった方々のディスカッションなどもご注目をいただきたいと思いますし、その前提となる私自身の、北九州市政を2年弱進めてきた中での思いとか、これからどういうふうにしていきたいのか、そういった少しレイヤーの高い話、こういった話もしっかりしていきたいと思います。

記者(日経新聞)

期待する成果はいかがでしょうか。

市長

成果ですね。これはもちろん企業誘致、進出したい企業さん、出てきたい人、こういったことを1つでも増やしていくということが目的です。昨年のセミナーも、昨年のセミナーで聞きに来られて関心持たれて、それから企業誘致に、誘致というか進出に繋がったケースというものも生じておりますので、本当にインパクトのある、現時点、去年以上の入場者数が、今申し込みが入っているということでありますので、またそこで企業さんが関心を持って、投資、そして進出、これを検討していただくための大きなテコにしたいと思います。

記者(日経新聞)

1年前のセミナーで接触のきっかけを掴んで、それが1年以内に実際の進出にまで結び付いた事例があるということなんでしょうか。

市長

今日は担当は来てない?すみません、そのように報告を受けておりますが、ちょっとあとで担当局の方からご説明したいと思います。

記者(日経新聞)

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者(RKB毎日放送)

すみません、RKBの岩本です。先ほどの下水道の陥没事故の件で1点だけ追加で。該当する部分はないっていうふうなお話だったと思うんですけれども、市として独自で今後何か点検なり、考えていたりとか、そのようなところはあるのかどうかというのを。ちょっと重ねてで申し訳ないですけどお願いします。

市長

この下水道の点検というのは、何か1つの事象が起きて慌てて点検し始めるということではなくて、きちっと計画に基づいて、危険なリスクがありそうなところを優先順位高くしながら計画的に点検をしてきております。それで、それによってこういった事故を抑止するということでございます。なので、私どもとしましても、この計画的な点検というのを引き続きしっかりやっていきたいというふうに考えております。ただ、去年の5月に緊急点検というのをまず一斉にやったということが1つある、先ほどお話ししたとおりです。それで、他方やはり加速度的な老朽化の進行というのは懸念をされます。なので、新しい技術にもどんどんチャレンジを、導入もしていきたいと思います。ということで、スピーディな点検カメラやドローンなどの新技術の活用、これをさらに進めまして、より一層効率的に下水道管の状態を把握をする。そして異常が確認された場合は速やかに補修を実施するというようなことはやってまいります。いずれにしても、完全にリスクをゼロにするということは難しいですけれども、ただそれを限りなくゼロにするために新技術も導入し、そして緊急点検の成果なども活用し、全力でやっていくということはこれからもしっかりやってまいります。

記者(RKB毎日放送)

ありがとうございます。

市長

補足はありますか、いいですか。

担当者(上下水道局 下水道保全課)

大丈夫です。

市長

はいどうぞ、中野さん。

記者(RKB毎日放送)

すみません、その件で1点お聞きしそびれていたんですけれども、その昨年5月の緊急点検っていうのは行った結果、何か重大な、直さなければいけない部分とか、そういった部分、補修すべき部分というのは。

担当者(上下水道局 下水道保全課)

ありません。

記者(RKB毎日放送)

分かりました。ありがとうございます。

担当者(市長公室 報道課)

他、ご質問ございますか。よろしいですか。ご質問なければ以上で市長定例会見を終了いたします。ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

このページの作成者

市長公室報道課

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

電話:093-582-2235 FAX:093-582-2243

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。