感染性胃腸炎の定点あたりの報告数は、令和7年に入ってから増加しており、春になっても明らかな減少傾向がみられません。また、市内の学校や保育施設から集団発生の報告が、4月の1か月間で9件ありました。

市内の感染性胃腸炎の集団発生状況は、こちらをご覧ください。

感染症に関する報道発表情報(インフルエンザを除く)令和7年度

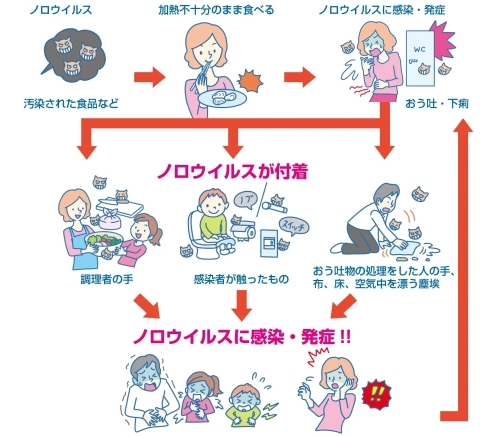

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルス感染症が多いとされています。ノロウイルスやロタウイルスはアルコールに対する抵抗力が強いため、消毒には次亜塩素酸ナトリウム消毒液(塩素系漂白剤)を使用しましょう。

感染予防、感染拡大防止のポイントは、こちらをご参照ください。

感染性胃腸炎の注意喚起(PDF形式:624KB)