下水道資源の肥料利用に向けた取り組み

背景

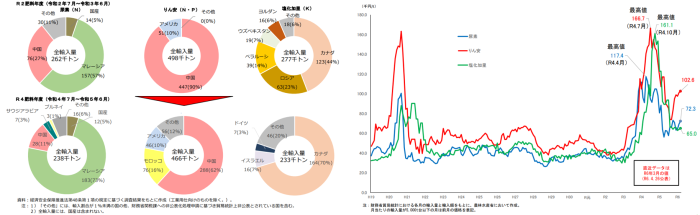

・農業生産に必要不可欠な肥料は、その原料の多くを海外に依存していることから、国際市場や原料産出国の輸出に係る動向の影響を強く受けやすい状況です。

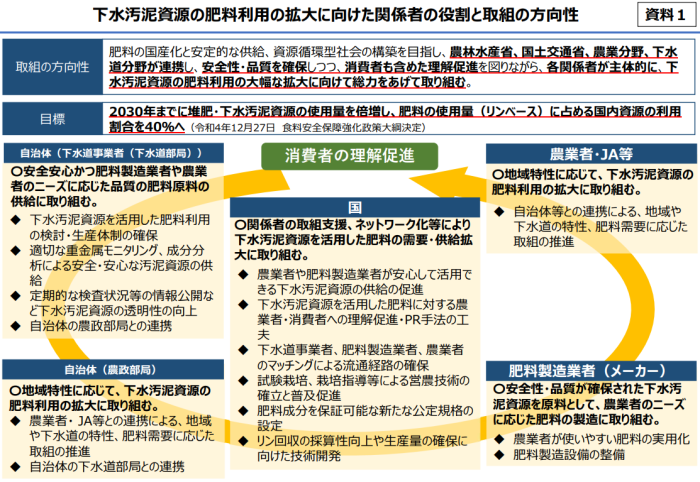

・そこで、肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、関係機関が連携し、安全性・品質を確保しつつ、消費者も含めた理解促進を図りながら、下水汚泥資源の肥料利用の拡大に取り組んでいます。

・北九州市上下水道局では、SDGsの推進に向け、下水道資源の肥料化を目指しています。

出典:農林水産省HP「肥料をめぐる情勢(令和6年4月)」

出典:下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会 資料

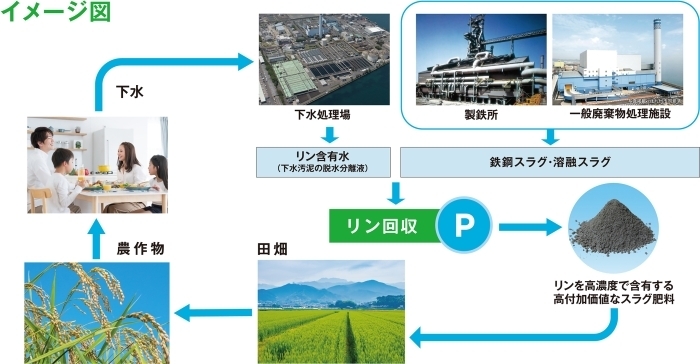

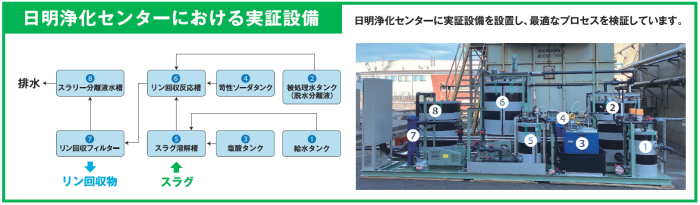

【肥料化の取り組み(1)】スラグを用いたリン回収技術(令和5年度研究開始)

・日明浄化センターにおいて、脱水分離液中に含まれるリンをスラグを用いて資源として回収

・鉄鋼スラグは九州製鉄所八幡地区において発生する原料を使用

・国の下水道応用研究を活用(日鉄エンジニアリング株式会社と共同)

リン回収技術の特長

・簡素なリン回収プロセス

・鉄鋼・下水からリン同時回収することで付加価値の高い肥料となる

【 全国初 】 「 スラグを 活用した下水からの リン回収 技術」の研究開発に本格着手

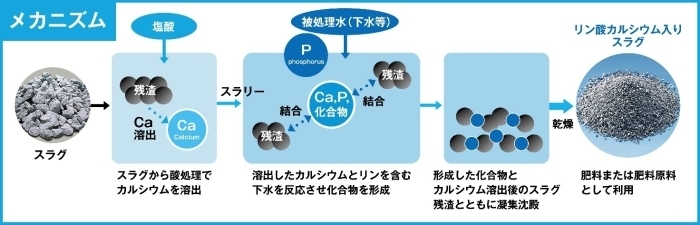

技術の概要

鉄の製造過程で生じる副産物であるスラグを活用して、処理過程の下水(脱水分離液)から効率的にリンを回収する技術です。

【日鉄エンジニアリング株式会社が特許を保有】

特長

簡素なリン回収プロセスであり、コストの低減などが期待できます。

【肥料化の取り組み(2)】汚泥燃料化物の肥料化(令和5年度研究開始)

日明汚泥燃料化センターにて製造される燃料化物の肥料利用

燃料化物の特長

・年間を通じて安定的に製造

・含水率10%程度、T-N約4から5%、T-P約3から4%、T-K約1.0%未満

・1から5ミリメートル程度の粒状に成形され、運搬、貯蔵性等の取扱い性に優れる

理解促進・PR活動

「じゅんかん育ち」とは

・下水再生水や下水汚泥からつくった肥料で育てた農作物(下水道発食材)の愛称です。

・国土交通省では、下水道資源を農作物の栽培等に有効利用する取組を推進しており、安全で美味しい食材として全国各地で注目されています。

下水道資源(肥料、再生水)活用検証の実証フィールド

日明じゅんかんファーム

農業者や消費者のイメージ改善、理解の向上、肥料効果や安全性の検証、循環型社会の学習などに活用するため、日明浄化センター内に畑(日明じゅんかんファーム)を整備し、下水処理水を活用した「さつまいも」や「玉ねぎ」の試験栽培を行っています。

令和5年度の取組

令和5年10月、星琳高等学校(八幡西区)の生徒が、「じゅんかん」をテーマとして、下水道の仕組み・役割、循環型社会の推進について学び、学習後には「じゅんかん育ちのさつまいも」を収穫しました。

収穫した「さつまいも」は、星琳高等学校の文化祭にて調理された他、干し芋に加工のうえ市内イベントにて配布する等、「じゅんかん育ち」のPRに活用しました。

令和6年度の取組

令和6年5月、日明小学校(小倉北区)の生徒が、下水道の仕組み・役割を通じて、「じゅんかん」について学び、学習後には「さつまいも」の苗植えを行いました。

秋には、同校による収穫体験を予定しています。

地元団体と共同で「じゅんかん育ち」のホップ栽培(日明浄化センター)

令和4年度より、地元団体「響灘ホップの会」と共同で、下水道資源の有効活用、地域活性化、環境保全推進のため、「下水再生水等を活用したホップ栽培」の研究を開始しました。

主な取り組みとして、日明浄化センター内で下水再生水と下水汚泥由来の肥料を活用したホップの試験栽培を行っています。

令和4年度の取組み

・下水再生水と下水汚泥由来の肥料を活用したホップ栽培

令和4年度から日明浄化センター内で下水再生水と下水汚泥由来の肥料を活用したホップ栽培を始めました。

・「親子ふれあい教室」における収穫体験

令和4年7月28日に上下水道局主催で開催した「親子ふれあい教室」の参加者12名(小学生7名とその保護者5名)が、栽培したホップの収穫体験を行いました。

・上下水道資源を活用した地ビールの製造

「響灘ホップの会」と「北九州市上下水道局」がコラボレーションし、官民連携、市民参加型のホップ栽培といった特色を活かして醸造した地ビール「KITAKYUSHUダブリュー」が誕生しました。上下水道施設と農作物をマッチングし、隠し味に井手浦浄水場で育ったわさびを使用しました。

また、令和4年10月23日の若戸フェスにて乾杯イベントを実施しました。

ビールの製造・販売は、「響灘ホップの会」会員の門司港レトロビール株式会社にて行っています。

令和5年度の取組み

・下水再生水と下水汚泥由来の肥料を活用したホップ栽培

令和4年度に引き続き、日明浄化センター内で下水再生水と下水汚泥由来の肥料を活用したホップを栽培しました。

・「親子ふれあい教室」における収穫体験

令和5年7月27日に上下水道局主催で開催した「親子ふれあい教室」の参加者40名(小学生22名とその保護者18名)が、栽培したホップの収穫体験を行いました。

・上下水道資源を活用した地ビールの製造

「響灘ホップの会」と「北九州市上下水道局」がコラボレーションし、官民連携、市民参加型のホップ栽培といった特色を活かして醸造した、北九州市政60周年記念の地ビール「KITAKYUSHUダブリュー」が誕生しました。福知山の湧水が流れ込む道原浄水場の水道水と日明浄化センターで栽培したじゅんかん育ちのホップを原料にしました。ラベルには、若松ジャズと生ホップ、若戸大橋をモチーフとしたデザインマンホールを採用しました。

また、北九州市政60周年記念の地ビール「KITAKYUSHUダブリュー」完成を、響灘ホップの会が市長に報告しました。

ビールの製造・販売は、「響灘ホップの会」会員の門司港レトロビール株式会社にて行っています。

関連情報

・上下水道資源を活用! 市制60周年記念ビール「KITAKYUSHUダブリュー」完成! 「響灘ホップの会」が片山副市長に報告します(PDF:509KB)【令和5年9月15日】

・小学生が「じゅんかん育ち」のホップを収穫体験!(PDF:334KB)【令和5年7月25日】

一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。

このページの作成者

〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号

電話:093-582-2480 FAX:093-582-2533

このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。

093-582-3031

093-582-3031